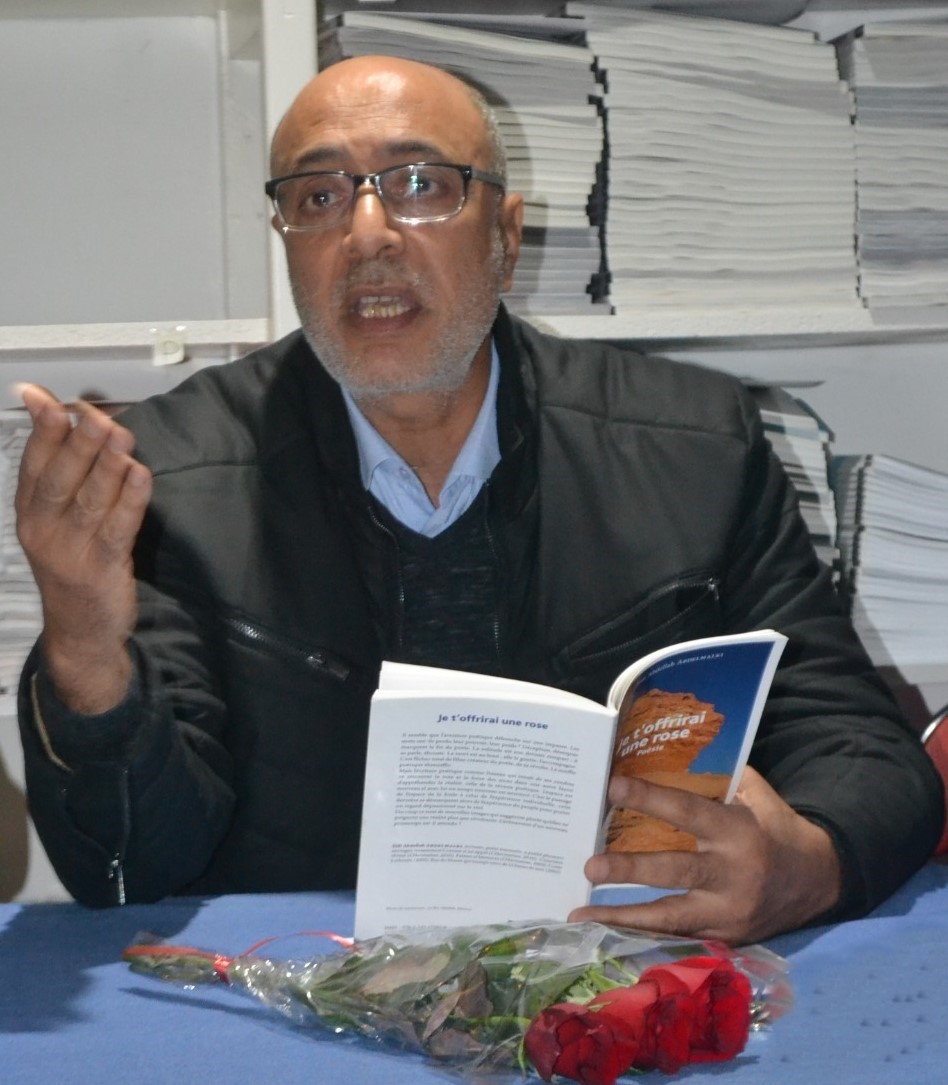

Abdellah Abdelmalki Sidi

ContacterAbdellah Abdelmalki Sidi

Titre(s), Diplôme(s) : Professeur Agrégé. Agrégation de Lettres françaises. Maîtrise de Lettres Modernes

Fonction(s) actuelle(s) : Écrivain, poète

Vous avez vu 11 livre(s) sur 5

AUTRES PARUTIONS

RUE DU MAURE QUI TROMPE suivi de L'OISEAU DE MER , 2002 (poésie) Imp. Fedala, Mohammédia, Maroc; Dl: 2002/1036 ISBN: 9954-8166-0-7

CONTE A REBOURS, 2005 (poésie) Imp. Fedala, Mohammédia, Maroc; Dl:2005/0403 ISBN:9954-8166-1-5

يوميات زمن كورونا-مشاهد وتأملات- مطابع الرباط نت ، 2021 (yaomiyat zaman korona, machahid wa taamoulat, Imprimerie Rabat Net, 2021) ISBN : 978-9920-32-992-7

فيض من ذاتي -شعر- 2023 الرباط نت (faydoun min da'ti -poésie-) ISBN 978-9920-42-378-6

ECRITS ENGAGES. ENTRETIENS ET REFLEXIONS. Imp. Rabat Net. 2024 ISBN : 978-9920-31-046-8

قضايا وقراءات في كتب ، مقالات أدبية وفكرية. مطابع الرباط نت 2025 ISBN: 978-9920-29-795-0

LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

L'expression, par l'écriture et à travers l'écriture, de l'attachement au lieu.

"Ici, mieux vaut mourir que partir."

Introduction

Il est indéniable que, pour mesurer le degré, la profondeur de l'attachement des gens à leur région, à leur territoire, à leur environnement, on mène des enquêtes, on les écoute, on les interroge, on les questionne.

Mais, ce qui peut faire exception à la règle, c'est lorsqu'un écrivain, un poète prend la parole pour dire son attachement à un lieu, à une région, tout en s'appuyant sur son expérience personnelle, ses écrits, ses publications poétiques et romanesques.

Ce qui en ressortirait, c'est sans doute un regard différent, un point de vue non pas de celui qui a été sollicité, questionné, mais le point de vue de celui qui a pensé l'attachement au lieu, de celui qui a cultivé un rapport intellectuel, philosophique dans une certaine mesure, avec le lieu.

Par conséquent, parler soi-même des représentations de son attachement au lieu à travers ses propres uvres constitue, si l'on peut dire, une véritable gageure.

Et c'est effectivement l'enjeu de cette communication : rendre compte de l'expression par l'écriture et à travers l'écriture de l'attachement au lieu.

Je développerai ma communication en trois parties :

La première partie sera consacrée à mon aventure personnelle dont l'aboutissement, comme celle d'Ulysse, est le retour au bled. J'essaierai de retracer mon parcours de vie pour dire combien "ma patrie", ma région n'a jamais quitté ma mémoire ni ma pensée.

La deuxième partie mettra en évidence l'attachement au lieu comme relation privilégiée, d'où la forte présence des aspects de la région dans mes écrits. Ce qui prouve que l'importance de l'attachement au lieu peut motiver la création littéraire.

Dans la troisième partie, il sera question des différentes représentations expressives de l'attachement à la région de Midelt, en l'occurrence l'expression des sentiments de nostalgie, la description des êtres et des choses et la dénonciation de la pratique de dénaturation des éléments de la région.

Partie 1 : "Heureux qui, comme Ulysse "

J'ai placé donc la première partie de ma communication sous le signe de "Heureux, comme Ulysse, qui a fait un beau voyage", un voyage vers des contrées lointaines, puis le retour au pays natal. Une belle aventure, la mienne, un parcours de vie étudiante et professionnelle qui montre combien "ma patrie", ma région n'a jamais quitté ma mémoire ni ma pensée.

Brièvement : naissance à Boumia ; études primaires partagées entre Boumia et Midelt ; collège et lycée à Midelt ; études universitaires à Rabat ; études universitaires à Bordeaux, Poitiers, et Montpellier ; retour au Maroc ; faculté des sciences de l'éducation à Rabat ; enseignement au lycée à Midelt ; préparation à l'agrégation à Meknès et Paris ; enseignement en Classes préparatoires à Rabat ; prise en charge de la direction du lycée Moulay Youssef et du lycée Les Orangers à Rabat ; retour à l'enseignement en classes prépa ; retraite anticipée ; retour définitif au bled.

Voilà en gros les étapes de mon parcours de vie.

Retour à la patrie, consécration de l'attachement au bled :

On peut donc considérer le retour définitif au bercail, après une retraite anticipée ou désirée, comme la consécration de l'attachement au lieu de naissance, au bled, à la région, signe du triomphe sur la nostalgie, l'éloignement, la séparation.

Un passage (p. 57) du roman Comme si un appel, publié en 2016 aux Editions L'Harmattan, Collection du monde Arabe, nous présente la vie d'Abdou, personnage principal du roman, une vie partagée entre Boumia et Midelt, espace où le sentiment d'attachement, d'appartenance s'est développé au fil du temps, espace où s'est façonné la personnalité du jeune Abdou, où se sont ancrées son enfance et sa jeunesse : lire un passage

Arrivé au lycée, Abdou, las de mener une vie instable comme celle d'un bohémien, à cause de ses cheveux longs, exigea de ses parents que l'on louât une maison à Midelt. L'adolescence avait ses caprices. Il désirait vivre dans un vrai chez soi. Les moyens ne manquaient pas. La famille s'acheta une maison au quartier souk Jmaa, rue des Forgerons. Il obtenait ce qu'il voulait tout au long de ses trois années d'études au lycée Hassan II, une vie indépendante, un certain confort matériel, des surs pour s'occuper de la maison tant qu'elles étaient célibataires. La littérature, une certaine solitude aidant, devenait sa passion. Sa demeure se transformait en un lieu de rencontres d'amis, garçons et filles, tous des littéraires. On y débattait de poésie arabe classique et moderne, de philosophie, de politique, de musique, de cinéma, de sport, d'amour. Certains de ses amis préféraient passer la nuit chez lui. On s'y sentait bien. C'était un vrai refuge pour ses amis vivant à l'internat, mal nourris, mal traités. Ils y trouvaient l'hospitalité, la maison ouverte, une sorte de zaouïa. Cette attitude, on l'avait, on la cultivait dans la famille d'Abdou. Les grandes familles, comme on les appelait, se distinguaient socialement non par leur richesse, mais par leurs bonnes actions.

Bien entendu, ce lien ombilical sera éprouvé par la séparation, l'éloignement : conséquence d'un voyage hors du territoire.

Un texte intitulé Le voyageur (p. 59) du recueil Je t'offrirai une rose, publié aux Editions L'Harmattan, en 2019, décrit les affres de cette séparation d'avec le lieu et leur impact sur l'être :

Le voyage, décrit ici, nous renvoie l'image de la chute, de la séparation douloureuse d'avec la patrie : le foyer familial, la chaleur maternelle, les souvenirs imprévus. Le voyageur dans son exil lointain pleure toujours. L'attachement est lié à la déchirure de l'être.

Lieu de retraite, présence dans le lieu, décalage du temps neutralisé

Mais, le retour au bled de manière définitive pour s'y réinstaller traduit cet élan fusionnel d'avec le lieu, en tant qu'espace de retraite.

Par conséquent, le lien d'attachement, ancré dans l'imaginaire et chanté par le verbe, prend forme dans la réalité, et donne une nouvelle dimension à l'attachement au lieu.

Désormais, l'appréhension du monde sera tributaire de la présence effective, et non rêvée, du regard qui pense, qui médite, qui écrit. La mesure du temps se fera à l'aune de la montagne, de la campagne, des éléments intrinsèques du bled. Le temps est maîtrisé ; le décalage du temps est neutralisé.

Lieu de repos, de plénitude : se sentir pleinement soi-même :

Le lieu devient alors celui du repos, de la retraite dans le sens que lui donne Montaigne : "la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi" écrit-il dans ses Essais, ou encore "puisque Dieu nous permet de nous occuper de notre départ, il faut nous y préparer. Plions bagage, et prenons bien vite congé de la compagnie ; dépêtrons-nous de ces liens contraignants qui nous entraînent ailleurs et nous éloignent de nous-mêmes". Autrement dit, il s'agit de s'occuper des affaires de l'esprit ; de sentir véritablement la plénitude de soi ; de vivre le temps plein, de vivre dans le présent éternel.

C'est l'idée chantée par le poète dans ces vers tirés du recueil Palmes et blessures, Deuxième chant p. 52-53:

Atlas J'hésite entre la bosse et le pic

Tes montagnes tachées de blanc et de gris

Sont la pérennité de ton être

Sauvage et assoiffé de gloire divine

Seuls tes solitaires y trouvent demeure souveraine

J'observe et je guette

Comme les compagnons du berger

Dans les seins verdoyants de tes vallées

Et la femme au bois sec

Qui apparaît

Atlas

Tu prônes la maîtrise de l'homme

Sur ses travers ses enfers

Ici règne l'être

Ailleurs la foule perdue dévoyée

Bruyante dans ses conseils ses affaires

S'amasse

S'efface

S'enlace

Dans le non-être de sa virginité

Négligée nonchalante

La montagne est ici symbole d'éternité, lieu privilégié des solitaires, lieu de plénitude, de présence à soi, de l'accomplissement de l'être par opposition à la ville, lieu du non-être, du bruit, de la vacuité, de l'absence à soi.

La dimension spirituelle n'est pas à négliger : la montagne est le lieu de prédilection des solitaires qui cherchent asile pour se ressourcer par le biais de l'observation, de l'écoute et de la méditation.

Conclusion partielle : Dimension existentielle et spirituelle

Voilà donc comment l'attachement au lieu prend une dimension existentielle et spirituelle : parce qu'à travers ce retour au bled, je me sens véritablement moi-même ; le temps m'appartient, l'espace également. La présence à soi est réalisée. La pathologie du temps est évacuée, dépassée : c'est finalement le triomphe sur la nostalgie, et l'instauration de la sérénité.

Partie 2 : Attachement au lieu = relation privilégiée

A ce stade de la réflexion, (j'aborde ici la deuxième partie de ma communication), on peut dire que l'attachement à la région qui s'impose comme relation privilégiée, est, effectivement, source de création romanesque et poétique : il est à la fois inspiration et matière dans presque toute mon uvre.

Une forte présence dans les écrits poétiques et romanesques :

Bien entendu, une telle relation privilégiée avec le lieu, une autre forme de l'attachement, prend toute sa justification, si l'on considère la forte présence de la région dans mes écrits :

références explicites, allusions au Djebel Ayachi, au village de Boumia, à la ville de Midelt, à leurs habitants, à leurs quartiers, à leurs routes, à leurs richesses en oueds et forêts, etc.

Source d'inspiration et matière de création :

Je me contenterai de ne citer que quelques références, parmi une vingtaine, qui impriment la présence de l'attachement à la région dans mes écrits.

En effet, le lieu, repris dans les couvertures de trois publications, semble faire partie intégrante de l'uvre, y trouve place. L'attachement au lieu est ainsi matière et source de création :

Couverture, Cimetière rêveur, L'Harmattan, 2010.

Photo prise aux environs de Boumia, des roches volcaniques, à l'arrière-plan un grand espace où terre et ciel s'imposent et libèrent le regard.

Au premier plan, la silhouette d'une enfant qui se dresse sur un rocher, lequel ressemble à un tombeau, comme si cette enfant sortait des entrailles de la terre pour dire sa présence.

Couverture, Je t'offrirai une rose, L'Harmattan, 2019.

Photo prise du côté d'Ait Ayache : elle nous présente un décor qui impose sa pérennité, défiant l'usure du temps, son aspect sauvage, aride.

Le poète l'interpelle, lui offre la rose, symbole de l'amour et de la vie.

L'attachement est pensé comme élan généreux : il s'agit de redonner vie à la roche, à l'inanimé, autrement dit lui donner sens, le faire signifier. Du coup le décor parle.

Couverture, Au rythme des voix, Les Impliqués, 2020.

Photo prise entre Boumia et Kerouchen : un paysage fabuleux, une vallée fantastique ; c'est dans cette vallée que naîtra la magie de raconter, que les hommes apprendront à composer leurs écrits comme le présente la voix d'un récit du même recueil intitulé La vallée fantastique. (p.33) Là aussi, le décor, un décor enchanté, est histoire et histoire à raconter pour en dévoiler les secrets.

Eloignement spatial/Rapprochement intellectuel :

On voit donc que malgré l'éloignement, la séparation avec le lieu, le rapprochement s'effectue en revanche grâce au travail de l'intellect que la relation privilégiée d'avec le lieu favorise et dynamise.

Eloignement spatial certes, mais rapprochement intellectuel. Le lieu est présent dans la pensée ; la relation privilégiée est entente, compréhension, compassion. Le rapport est maternel. Le lieu accueille, apaise, apporte sérénité, comme l'exprime ces vers tirés de Palmes et blessures, Premier chant (p. 15) :

Une douleur qui accompagne le mouvement de ta voix

Blessée

Décriée

Seule la fraîcheur de la montagne t'entend et te comprend

Le vert de sa flore ouvre les bras de ses pétales maternels

Et compatit

Conclusion partielle : Dimension intellectuelle et psychologique

Au terme de cette deuxième partie, il s'avère que la dimension intellectuelle et psychologique est importante dans l'approche de l'attachement au lieu : parce que le lieu est présent dans la pensée et qu'il est mis en uvre par les mots, par l'image, par les mots. Le lieu devient alors une constante dans la création littéraire : il est horizon, boussole, déclic.

Partie 3 : Représentations expressives

Toujours est-il que les représentations de la région dans mes écrits, objet de la troisième partie de cette communication, vont de l'expression des sentiments de nostalgie, de mélancolie, en passant par la description de la vie sociale des "chleuhs", la vie d'un quartier, Jaj Ighrem par exemple, pour arriver à un cri d'alerte contre la dénaturation de la nature et des hommes, comme le montre la vie de l'oued Moulouya, sacrifié au nom du progrès.

Expression des sentiments : nostalgie, mélancolie :

En ce qui concerne l'expression des sentiments de nostalgie, de mélancolie, je citerai un poème de jeunesse, Un rêve fatal, écrit en 1988 et qui figure dans le recueil Conte à rebours, (p.35), publié en 2005. Le poète doute de revoir un jour son village natal. Le ton y est pathétique, plaintif. On y relève également une critique de l'ailleurs, de là-bas, par rapport à l'ici du village.

Eloignement, souffrance, souvenirs, angoisse, sont les mots-clés de ce poème, comme le refrain suivant le montre :

J'étais parti sans revenir

Mourrais-je sans rien laisser

Où sont encore mes souvenirs

Dans cette mémoire angoissée

Description de la vie des êtres et des choses :

L'attachement au lieu s'exprime aussi par le souci de décrire la vie des êtres et des choses, de leur donner une place importante dans l'univers romanesque. Effectivement, dans le roman Comme si un appel, plusieurs chapitres sont consacrés au village de Boumia, à la ville de Midelt, à leur histoire, à leurs habitants.

Je vous livre ici un petit passage sur Midelt, par exemple :

Ville moderne, celle-ci était à la fois le centre de cette partie de l'Atlas et le passage obligé pour accéder au Tafilalt : Kerrandou, fief de Addi Ou Bihi l'ennemi juré de l'Istiqlal, Rich, Ksar-Essouk aujourd'hui Er-Rachidia. D'après le fils de Bekkai, Nasser-Eddine, dans son livre Une indépendance bâclée : Maroc 1950-1961, Midelt servait de dépôt d'armes des hommes d'Addi Ou Bihi. Elle fut prise d'assaut, un certain hiver, par les Forces Armées Royales, alors que le Roi Mohamed V se trouvait à l'étranger. C'était le Prince héritier Moulay Hassan qui décida de mettre fin à la rébellion du maître de l'Atlas berbère, en le délogeant de son antre par la force. Midelt en garda le stigmate tout au long du règne du roi Hassan II. Délaissée, elle subira le coup fatal après la fermeture des mines d'Ahouli, de Mibladen et de Zaïda et le licenciement des centaines d'ouvriers. Elle perdit alors son âme et ses hommes. L'intelligence la fuyait vers d'autres villes plus prometteuses, Meknès, Fès, Rabat, Casablanca

Dans Au rythme des voix, des textes sont consacrés à la description de la vie d'un quartier, Jaj Ighrem à Boumia, du mouvement de la foule, ou tout simplement de la place qu'occupe une figure sociale comme celle du fkih au village.

Voici un passage concernant Jaj Ighrem :

Ja'j ighrem, qui veut dire en berbère l'intérieur du quartier ou le cur du village, un héritage de la colonisation ou du passage des Français, était un bordel. Situé au centre même du village, il en constituait par là le cur. Ja'j ighrem, le quartier réservé, communiquait de manière directe avec des rues et des quartiers où habitaient des familles honnêtes et où travaillaient des gens paisibles, des tailleurs, des commerçants, des cordonniers, des menuisiers Servant également de raccourci pour passer d'un quartier à un autre, ou pour accéder à l'ancienne mosquée qui se trouvait juste à son entrée, le quartier était souvent animé.

Cri d'alerte : dénaturation des hommes et de l'environnement :

Enfin, les représentations de l'attachement au lieu prennent une autre dimension, celle d'un cri d'alerte, de la dénonciation, parce que le lieu est délaissé, trahi ; et le sentiment d'attachement, d'attraction se transforme en sentiment de détachement, de répulsion.

Je citerai dans ce cas un texte, tiré de Conte à rebours, qui traduit dans une certaine mesure l'intérêt porté aux changements que la région a subis ces dernières décennies.

Sous l'étoile du sud

Tu es né

Atlas mon pays

Tu n'as jamais existé

Que dans les cours de géographie

ou de ski

Que dans la chasse au gibier

et du sanglier

Que dans les coupes de bois faites

à tes coiffures de cèdre et de pin

Depuis les cavaliers désertent les selles de cuir

Echangent leurs rezzas aux couleurs jaune et blanc

Grand Atlas

Aux routes sinueuses et dangereuses

Tes hommes tombent

Et les femmes récoltent les débris de la virilité

fracassée

Conclusion partielle : Dimension affective et sociologique

Au terme de cette troisième partie, il semble que la dimension affective et sociologique de l'attachement au lieu ouvre la voie à une nouvelle approche des rapports qu'entretient une population avec le lieu.

Parce que le lieu laisse des traces, habite la mémoire, insuffle les comportements des hommes.

Parce que le lieu est espace de métamorphose et de dénaturation : on peut passer de l'attachement à la trahison, au meurtre des éléments intrinsèques de la région.

Ingratitude des hommes ?

L'écrivain, le poète, quant à lui, reste fidèle à son alter ego, et donne vie à l'attachement au lieu, maintient en vie la relation privilégiée au lieu en faisant appel à la force de l'écriture défiant ainsi et le temps et l'oubli des hommes.

Dans ces conditions, la création poétique et romanesque pourrait jouer un rôle au service de l'attachement à la région, ne serait-ce qu'en insufflant l'idée d'un lien affectif, intellectuel avec elle. Ou, mieux encore, en constituant un plaidoyer pour la protection, une autre forme d'attachement, de son environnement naturel.

Quelle que soit notre histoire de l'attachement au lieu, il s'agit toujours d'une expérience humaine, individuelle ou collective, banale ou édifiante, peu importe ; mais la portée peut être celle d'un témoignage instructif et décisif à propos du destin et de la destinée d'un groupement humain dans son rapport à son environnement.

Le mot de la fin : une épigraphe, cette phrase tirée du chant premier de Palmes et blessures p. 23 : qui nous situe dans une autre dimension de l'attachement, la dimension morale ; l'attachement au lieu, à la terre est compris comme attitude morale face à l'injustice de la spoliation, de la dépossession de la terre.

La phrase dit : "Ici, mieux vaut mourir que partir", c'est l'expression d'un attachement indéfectible qui défie le temps, l'histoire et la ruse des hommes ; l'attachement à la terre, symbole de l'identité, de la mémoire collective et de la pérennité de l'être.

Ici, l'attachement est combat, résistance et résilience : c'est dans le sentiment d'attachement à la terre, à leur terre, que les palestiniens, par exemple, puisent leur force de vivre. Je ne trouve pas plus expressif pour dire l'attachement au lieu que cette image du palestinien déraciné, tenant une clé à la main et croyant toujours au retour, malgré les vicissitudes de l'histoire et de la politique.

L'attachement devient ainsi attente, quête, aventure et don de soi.

Communication présentée au cours des travaux de la 2ème Rencontre Internationale de Midelt (RIM), organisée les 14-16 juillet 2023 à Midelt, Maroc.

https://www.youtube.com/watch?v=wEW47were1I&t=1s

Au commencement était la révolte* Autour du livre de Mostafa Mohcine

Sidi Abdellah ABDELMALKI

Professeur agrégé / écrivain, poète

En lisant l'ouvrage du sociologue Mostafa Mohsine, Au commencement était la révolte*, publié en 2016 à Beyrouth, il apparaît que l'auteur, muni de toute son expérience d'intellectuel arabe dans le domaine de la réflexion sociologique multidimensionnelle des phénomènes sociaux, éducatifs et culturels, a voulu saisir, appréhender, interroger l'instant historique que traverse le monde arabe, à savoir le temps de ce qu'on appelle le printemps arabe. Convaincu de l'importance de cet événement historique, dans la mesure où il perturbe un état de fait, transgresse un certain ordre, fragilise une certaine stabilité, introduit de nouveaux enjeux, de nouvelles valeurs, l'auteur se voit contraint, de par sa responsabilité d'intellectuel, à lui consacrer toute son attention d'autant plus que certains penseurs parlent déjà de l'après du printemps arabe, même si la marche de ce mouvement révolutionnaire n'avait pas tout à fait atteint son terme.

Une belle gageure, dirions-nous, que celle de figer le mouvant, le présent de l'histoire immédiate, de le comprendre, de le penser, de l'interroger et, pourquoi pas, de le rediriger en posant de nouveaux jalons sur sa route. Dans cette perspective, adopter une démarche critique ouverte, une remise en question d'une certaine façon de penser, définir de nouveaux rapports avec le pouvoir politique, tels seraient les principes méthodiques susceptibles de formuler une approche globale et multidimensionnelle de cette phase temporelle cruciale qui enveloppe la nation arabe.

Le sociologue Mostafa Mohsine, fort conscient de la gravité de l'événement et de l'urgence du moment, se retient de n'afficher ni optimisme démesuré, ni pessimisme fatal quant à l'issue de cette révolution en gestation. L'échec ou la réussite des mouvements sociaux ou politiques ne se mesurent pas à l'aune des commerçants soucieux du gain à court ou à moyen terme, car de tels phénomènes échappent à la mesure des hommes. D'autres variables entrent en jeu, après des décennies ou des siècles, pour déterminer l'issue et les retombées d'un bouleversement social, culturel et politique. La lucidité du sociologue confirme de telles vérités ; d'où la nécessité d'accompagner ce mouvement historique, de le sonder, de le situer, condition sine qua non on ne peut pas avoir une vision claire et pertinente du présent et de l'avenir de l'événement en question.

Telle est donc la vocation de l'ouvrage de Mostafa Mohsine : contribuer à l'éveil de la nation arabe pour qu'elle prenne conscience des limites de ses mouvements et de ce qui se trame autour d'elle et derrière elle. Mais, ce degré de conscience est-il accessible aujourd'hui à une nation encore prédisposée à être menée, à servir plutôt qu'à montrer sa maîtrise d'elle-même ? Sans doute, l'indépendance avortée des pays arabes et la faillite de ses élites n'échappent pas à la lucidité du sociologue. Il reste donc beaucoup à faire, selon l'auteur ; et la responsabilité de cet effort de résurrection ou de régénérescence de la nation arabe incombe d'abord à l'élite intellectuelle. Mais, celle-ci devrait elle-même se libérer de l'esprit partisan, si elle veut vraiment jouer pleinement son rôle historique et mener la barque de la nation à bon port, en dépit des vagues houleuses et menaçantes.

Loin d'entrer dans les détails de l'ouvrage, il apparaît clairement que l'enjeu primordial de Mostafa Mohsine est de présenter une lecture, une approche critique de ce qu'est devenu le printemps arabe après les changements politiques intervenus en Tunisie, en Egypte, en Lybie, au Yémen Bien sûr, il ne s'agit nullement de chanter ni de décrier l'expérience vécue par l'un ou l'autre pays du monde arabe, mais de faire le constat de la situation, d'en relever les failles et les défauts, et de préconiser une alternative, qui prendrait en compte un certain nombre de recommandations, en vue d'assurer au mouvement de la révolution un élan réformateur qui participerait à la sauvegarde de l'Etat et de ses institutions, et qui, en parallèle, mettrait en place le mode d'une certaine démocratie participative.

Aussi le sociologue juge-t-il nécessaire de repenser les enjeux que se fixent les partis dits islamiques (en Egypte, en Tunisie surtout) quant à l'exercice du pouvoir dans un contexte peu propice à accepter de vivre sous le joug d'un nouveau despotisme. Il y va de leur pérennité, et peut-être de leur légitimité. De même, l'opposition politique traditionnelle devrait se hausser aux aspirations de la nation, loin de toute prétention politique partisane qui mettrait en péril l'équilibre des forces politiques. L'opposition pour l'opposition serait dans ce cas un non-sens. C'est pourquoi la réussite méritée d'un parti politique devrait passer pour un acquis collectif à défendre par tous. Une telle stratégie constituerait un pas dans la construction, en commun accord, d'un projet démocratique nouveau et moderne.

Dans le même sens, les élites arabes politiques, culturelles et socio-économiques, qui ont fait montre de faiblesse, de capitulation et de défaillance face à l'instant historique révolutionnaire après la chute des régimes despotiques, sont censés se ressaisir pour élaborer à partir d'une vision civilisationnelle globale une théorie du politique et du pouvoir, d'où sortirait un modèle de référence en matière de gestion de la chose publique et des institutions sociales et économiques. Il y va ici encore de la pertinence et de l'efficience des projets concernant le développement humain, souci majeur de toute démocratie participative.

Enfin, si le printemps arabe a entraîné la chute des chefs de certains régimes politiques despotiques, il n'en reste pas moins que le gros de l'iceberg continue d'alimenter et d'animer, ne serait-ce que sournoisement, les forces de la contre-révolution. Le regard critique du sociologue Mostafa Mohsine semble se pencher alors sur les défis que devrait affronter l'action révolutionnaire dans cette phase de l'après du printemps arabe, afin de parvenir à l'élaboration d'une stratégie globale dans l'optique d'une réforme totale de l'économique, de l'éducatif, du politique et du socioculturel.

Dans ces conditions, et pour donner un élan positif au mouvement révolutionnaire arabe, il semble indispensable que toutes les forces vives de la nation arabe, politiques ou civiles, se mobilisent autour d'un projet commun défini sur les bases d'un dialogue d'entente et de réconciliation et à partir de principes clairs et de valeurs partagées. Le temps révolutionnaire ne peut plus pardonner le gaspillage des richesses et la dépense des énergies, notamment le dynamisme et la dynamique de la jeunesse. Davantage, le rapport à l'Autre (l'Occident) nécessite une approche différentielle et universaliste, au-delà de toute théorie du complot figée et stérile, qui permettrait à la fois de conforter notre identité nationale et civilisationnelle, et de construire un dialogue non exclusif et orienté vers une plate-forme partagée où prévaudraient les valeurs de justice, de respect, d'égalité et d'humanité.

A partir de cette prise de conscience, le mouvement révolutionnaire arabe serait amené à penser un projet de changement social propre à vocation démocratique. Car, si l'expérience démocratique est d'abord un outil de gouvernance et de gestion de la chose publique, elle est également une culture sociale, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, de critères, de coutumes, d'habitudes et d'éthique politique. C'est pourquoi il n'est pas judicieux de parler d'un modèle unique, fini, et prêt-à-importer de l'expérience démocratique ni de tenter une opération de clonage ou d'implantation. La démocratie demeure une expérience humaine tributaire du temps et de l'espace qui la contiennent et la définissent. L'expérience démocratique prend donc la forme d'un projet de changement social et devrait ainsi s'inscrire dans la dynamique du mouvement.

Enfin, si l'on considère le concept révolution comme phénomène social en marche continue, il faudrait toutefois éviter un certain dérapage intellectuel ou politique qui transformerait cette marche révolutionnaire en un mouvement de contestation et de révolte sans fin ni objectifs. Il est clair que dans la situation sociale et politique actuelle les risques qui guettent le mouvement révolutionnaire sont grands et nombreux, notamment les forces de la contre-révolution, les poches de résistance au changement, les forces occultes insaisissables D'où la nécessité d'une certaine vigilance pour protéger les mécanismes du fonctionnement de l'action révolutionnaire de la déformation, de la manipulation ou de l'utilisation à des fins politiques douteuses par des réseaux antirévolutionnaires, qu'ils soient des opposants ou des partisans, issus de l'intérieur ou de l'extérieur.

Tout compte fait, le sociologue Mostafa Mohsine reconnaît, dans une certaine mesure, les limites de l'action révolutionnaire propre au printemps arabe. C'est vrai que l'appellation de printemps est porteuse d'espoir et d'espérance et fonctionne comme l'annonce de la victoire en temps de guerre pour remonter le moral des troupes désespérées. En vérité, et loin de transformer le désert en une oasis fleurie, le temps du printemps arabe a généré tout simplement l'étincelle d'une lumière ou d'un feu dont la portée est sans conteste positive et prometteuse. De même, on ne peut pas confirmer le passage à la période de l'après du printemps arabe, même si certains discours en parlaient sans prendre un recul suffisant par rapport à l'événement. Toujours est-il qu'on ne peut pas considérer la chute de certains despotes ou l'éveil des peuples libérés de la crainte et de l'oppression comme les marques manifestes de la transition à la période de l'après du printemps révolutionnaire arabe.

Le sociologue Mostafa Mohsine est convaincu que nous sommes loin de la réalisation du projet social, démocratique et moderne qui constitue la fin et l'aboutissement auxquels aspire le mouvement révolutionnaire arabe, comme nous sommes loin de l'élaboration d'une culture politique rationnelle, claire et cohérente dans ses références éthiques et éducatives, susceptible de nous rapprocher du projet en question et de réduire la distance temporelle qui nous en sépare. Mais, cette remise en question ne devrait pas être lue comme l'expression d'un certain pessimisme ni d'un certain désenchantement. Au contraire, ce regard critique du sociologue insiste sur la fatalité de la mise en uvre d'un projet de réforme éducatif et socioculturel global et intégral en vue de créer un homme nouveau, un esprit révolutionnaire critique capable d'assimiler les conditions et les obstacles du mouvement de la société et de l'histoire, et de jouer son rôle moteur dans le monde.

Ainsi, la pensée de Mostafa Mohsine, fidèle à sa vocation de sociologue et aux principes de sa vision multidimensionnelle, continue d'éclairer notre temps, celui du printemps arabe, et de servir d'instrument d'analyse de la société, des phénomènes sociaux qui la traversent et qui l'interpellent dans ce qu'elle a de vivant et de dynamique. Le regard lucide et bienveillant qu'il porte sur le temps du printemps arabe laisse prévoir comment la société arabe dépassera les clivages sectaires et générera des hommes qui se définiront par rapport à une idée pure, à une approche révolutionnaire qui n'est pas celle d'un tyran parvenu au pouvoir par un coup d'Etat ou une quelconque ruse.

Peut-être notre sociologue serait-il d'accord pour nous concéder que tout élan révolutionnaire exige foncièrement une rupture épistémologique et un changement radical de l'ordre établi, sans lesquels la production de nouvelles valeurs n'est point concevable. Reste alors à jauger la disponibilité des hommes et à mesurer le prix à payer pour la réalisation d'une telle table rase et les sacrifices à accomplir pour voir surgir des cendres et des débris les prémisses d'une nouvelle société, à l'échelle des hommes et des idées qui l'ont produite. Vivement donc la coïncidence de la révolte, qui aspire à changer la vie, avec la révolution, qui tend à changer le monde. Car, il ne suffit pas d'être mais le passage à l'acte est nécessaire. "Au commencement était la révolte", et la révolte se fait révolution.

Extrait de (pp. 190-197) : Collectif. Coordination du Professeur Elmostafa Hadddiya

Mostafa Mohcine. Fondateur d'une Sociologie Critique. Essais et Témoignages.

(ISBN: 978-9920-38-065-2)

Imprimerie Rabat Net, 2019 (www.imprimerierabat.com)

* La traduction du titre de l'arabe ("fi al bad' ka'na al intifadh") au français ("Au commencement était la révolte") est celle de l'auteur de cette réflexion.

Cf. Mostafa Mohcine : Au début était la révolte ( ), Éd Difaf, Beyrouth / Dar Elamane, Rabat/Elikhtilef, Alger, 2016.

Malek BENNABI, le penseur intègre.

Pourtant l'homme a écrit, a laissé une uvre importante, de par sa qualité et sa valeur, qui aurait pu le hisser à l'échelle du penseur arabo-musulman du XX° siècle. Il aurait pu devenir un modèle de référence dans les réflexions académiques consacrées aux problèmes de notre siècle. Pourquoi cette négligence, cette méconnaissance de l'homme et de son uvre ? Pourquoi a-t-il été délaissé par les responsables de son propre pays alors qu'il avait rempli, pour un moment, les fonctions de Directeur de l'Enseignement Supérieur ? Est-ce parce que son champ d'investigation s'intéresse à l'Islam et aux pays musulmans de manière générale ? Ou est-ce parce qu'il n'a pas suivi le chemin des Orientalistes qui président toujours à la définition des enjeux de la réflexion des intellectuels arabes ? Ou encore parce qu'il ne puise ses idées et sa méthode que dans son patrimoine culturel et civilisationnel divers et ouvert ? Ou enfin, faut-il pour être connu, diffusé, étudié recevoir ses lettres de noblesse de la part du Tribunal de la connaissance et de la culture, des valeurs et des idées, qui siège en Occident et qui est relié par l'institution de la Censure dans les pays colonisés ?

Peut-être que notre homme a-t-il tout simplement échappé très tôt au processus d'acculturation que faisait subir le Colonisateur aux enfants des Indigènes, et, dans ce cas, il ne devait jouir d'aucune faveur ni de relation privilégiée lui permettant de promouvoir ou d'élargir son audience. Peut-être était-il prédestiné à remplir une mission consistant à déconstruire le système de pensée et le discours démagogique du Maître colonisateur tout en utilisant les propres armes de ce dernier, et dans cet autre cas, on devait passer sous silence toute référence, toute allusion à sa pensée et uvrer à la noyer dans les bruits du monde, surtout que les voix des acculturés se comptent par centaines. Qui sait ?

Toujours est-il que le statut de l'homme, son parcours, son uvre, mérite que l'on s'y penche afin d'interroger ce qui, dans sa pensée, peut interpeler un lecteur du XXI° siècle ouvert aux problématiques du monde contemporain. L'approche sera donc libre de tout a priori méthodologique comme elle sera désintéressée de tout gain idéologique. La quête de la vérité et de la connaissance est la seule motivation valable en ces temps du déclin des idées et de la perte des valeurs.

J'ai découvert Malek BENNABI au début des années quatre-vingt, à Montpellier, à travers son uvre Le Phénomène coranique, rédigée en 1946 dans la langue française que l'auteur maîtrise parfaitement, et publiée par la Fédération Internationale Islamique des Organisations d'Etudiants (I.I.F.S.O.) en 1980. J'avoue qu'à l'époque l'auteur et son uvre m'était complètement inconnus. C'est grâce à mes relations amicales avec des étudiants maghrébins que je m'étais procuré un exemplaire du livre en question. Bien sûr, on ne pouvait pas le trouver en vente dans les librairies. Son édition était, si l'on peut dire, privée, restreinte. Plus tard, certains éditeurs spécialistes de l'édition musulmane francophone ont pris le relai de l'I.I.F.S.O. pour rendre l'uvre accessible à un large public.

J'avoue que j'étais comme charmé lorsque j'ai commencé la lecture de cette uvre. Je ne m'attendais pas à me retrouver devant un texte écrit par un arabe avec une rigueur, une précision et une originalité insoupçonnées. Le sujet abordé représentait à lui seul un défi intellectuel pour le jeune lecteur que j'étais. Le titre Le Phénomène coranique résumait à la fois l'intérêt du texte et l'intention de l'auteur. Par phénomène je comprenais qu'il fallait m'attendre à quelque chose qui échappe à la rationalité, qui sort de l'ordinaire, qui présente un aspect unique et original. L'adjectif de relation coranique définit le référent du nom dont il est dérivé, le Coran, objet de la réflexion de l'auteur. D'où la gravité et le sérieux de la question : quelle est la preuve du miracle coranique ? Quel critère fournirait l'argument irréfutable en faveur de l'origine, transcendante, surnaturelle du Coran ?

J'avoue également que ma curiosité a été davantage suscitée par le fait que je me trouvais dans un pays non musulman et que j'allais apprendre des choses, jusque-là ignorées, sur ma religion et sur le Coran. C'était comme si j'étais un néophyte de la religion. C'était comme si je découvrais l'Islam pour la première fois. Pourtant ce sentiment s'accompagnait du risque de voir mes croyances, mes idées reçues bousculées, ébranlées. En tout cas, les conditions étaient propices pour cultiver ce désir d'apprendre enfoui en moi, cette quête de la vérité dans une langue autre que celle du Coran. Et j'étais disposé, prédisposé à suivre l'appel, à répondre à cette invitation d'un intellectuel musulman, à lire dans une langue profane ce que je croyais maîtriser dans ma langue maternelle.

Dés les premières pages, l'auteur souligne l'essentiel du travail entrepris ("Le souci d'une méthode analytique dans l'étude du phénomène coranique."), et ce pour quoi il l'a réalisé : "Pratiquement, cette méthode voudrait embrasser un objet double : procurer, d'une part, aux jeunes Musulmans algériens une occasion de méditer la religion et suggérer, d'autre part, une réforme opportune dans l'esprit de l'exégèse classique." (p.9) La motivation de l'auteur se trouve, en fait, non seulement dans la situation critique de l'évolution culturelle dans les pays arabes, mais surtout dans la main mise des Orientalistes sur la formation intellectuelle des universitaires arabo-musulmans : "On pourrait encore s'en rendre compte au nombre et à la nature des thèses de doctorat que les intellectuels syriens et égyptiens présentent annuellement devant la seule Faculté de Paris." (p. 10) Le constat qu'il fait est donc grave et lourd de signification : "L'orientalisme pénètre profondément toute la vie intellectuelle des pays musulmans en déterminant, à un degré important, leur orientation historique." (p.10) En d'autre termes, cette influence orientaliste sur l'esprit religieux des jeunes étudiants participe à un "sourd labeur de sape contre l'Islam" et à une "subordination de la pensée de certains leaders de la culture arabe moderne vis-à-vis des maîtres occidentaux." (p. 11)

N'y-a-t-il rien de plus choquant que le fait de recevoir un enseignement religieux en dehors de l'exégèse musulmane ? Personnellement, je ne pouvais admettre qu'un non musulman puisse m'apprendre ma propre religion ; c'est un défi à ma raison et à ma raison d'être. Mais, l'emprise de l'Occident sur les esprits était telle -elle l'est toujours malheureusement- que les idées les plus extravagantes jouissaient des complaisances de certains docteurs arabes (TAHA Hussein, par exemple). L'espace universitaire servait ainsi de relai aux thèses et hypothèses des Orientalistes, et ceux des universitaires qui y adhéraient pouvaient, par conséquent, signer leur entrée dans le monde de la modernité, de la tolérance et des Lumières.

D'où, pour Malek BENNABI, la nécessité et l'urgence d'agir et de réagir pour contrecarrer ce travail de sape contre l'Islam, contre le Coran et contre le Prophète Mohammad, et afin que s'ouvre une alternative à la jeunesse universitaire dans l'approche du miracle coranique, fondée non plus sur un argument stylistique mais sur une méthode rationnelle et adéquate : "La méthode suivie ici consiste à lier le cas particulier de l'Islam au phénomène religieux en général, à situer son Prophète comme le maillon ultime dans la chaîne du mouvement prophétique et à placer la doctrine coranique comme l'aboutissement du courant de la pensée monothéiste. Enfin, elle consiste à déduire du Coran, examiné du point de vue phénoménologique, un critère d'authenticité pour l'Islam comme religion révélée. Tels sont les éléments de la méthode que nous voudrions mettre à la disposition du jeune intellectuel algérien, pour l'aider à établir la base rationnelle de sa foi religieuse." (p.14) Telle est donc la méthode que prône l'auteur dans son traitement du problème de l'exégèse coranique.

Me considérant parmi les destinataires de cette uvre, j'avoue qu'à après lecture et relecture, ma foi s'est retrouvée affermie, renforcée et éclairée ; je me sentais désormais doté d'arguments pour parler de ma foi, de la justifier, de répondre à toute objection concernant sa véracité, sa validité, son authenticité. La réflexion sur des bases rationnelles a des effets insoupçonnés sur notre conviction qui devient épurée de tout préjugé ou de toute influence superstitieuse et mythologique. L'angle de vue qui risquait de se rétrécir, à cause de l'influence néfaste de l'Orientalisme sur la culture arabe et sur l'Islam, s'était élargi grâce aux outils d'analyse et de méthode pertinents et adéquats développés par l'auteur de cet ouvrage exceptionnel. De nouveaux champs de recherche et d'étude s'étaient ouverts devant la pensée et l'esprit en quête de la connaissance vraie et du savoir construit.

Les parties, les chapitres de l'ouvrage vont ainsi mettre en évidence, au fur et à mesure de leur progression, les résultats de l'examen comparatif des systèmes physique et métaphysique dans leur rapport à la religion, l'examen du mouvement prophétique, fait particulier du monothéisme, l'examen des sources scripturaires de l'Islam, l'examen de la personne du Prophète Mohammad, de sa conviction personnelle, de la position du moi mohammadien dans le phénomène du''wahy'', l'examen du rapport Coran-Bible, point culminant dans cette étude qui met en regard la version massorétique et la version coranique du récit de Joseph, enfin l'examen de l'impersonnalité et l'indépendance du phénomène coranique par rapport au moi mohammadien.

Bref, l'examen critique des différentes questions abordées aboutit à mettre en valeur, de manière indéniable, la vérité coranique dans l'essence de la révélation monothéiste, l'authenticité du Coran et la transcendance de son Message. Ce passage tiré de l'ouvrage résume dans une large mesure l'attitude de tout chercheur honnête qui a lu et relu le Coran, peu importent ses intentions diverses et ses préjugés d'intellectuel : "Devant un tel gigantesque panorama, un philosophe comme Thomas Carlyle ne peut pas contenir son émotion et un cri d'admiration part du fond de son être :''c'est un écho, s'écrie-t-il en parlant du Coran, jailli du cur même de la nature''*. Dans ce cri du philosophe, il y a plus que la sèche pensée de l'historien, quelque chose comme la confession spontanée d'une haute conscience humaine saisie de vertige devant la grandeur du phénomène coranique. L'esprit humain demeure en effet confondu devant l'étendue et la profondeur du Coran : monument solitaire, avec une architecture et des proportions qui défient la puissance créatrice de l'homme." (pp. 108-109)

Sidi Abdellah ABDELMALKI

Rabat, le 31-07-2016

*Thomas Carlyle, Le livre des Héros.

Parmi les uvres de Malek BENNABI :

Le Phénomène Coranique, I.I.F.S.O., 1980.

Mémoires d'un témoin de siècle, Editions ANEP, Collection Patrimoine, 2006.

Vocation de l'Islam, Editions ANEP, Collection Patrimoine, 2006.

Mushkilat al-thaqafah, Editions Dar Fikr Damas, (traduction arabe), 2009.

Comme si un appel: un voyage... poétique et pittoresque.

Un voyage dans le temps et l'espace du Maroc jusqu'en France. Poétique et pittoresque.

Entretien réalisé par Khalil RAIS (L'Opinion, page culture, vendredi 16 décembre 2016)

Sidi Abdellah ABDELMALKI, auteur de plusieurs recueils de poésie, vient de publier aux éditions l'Harmattan, Collection Lettres du monde Arabe son premier roman intitulé Comme si un appel (novembre 2016). Nous avons eu cet entretien avec l'auteur :

Comme si un appel est un roman qui renferme des textes sincères et touchants : s'agit-il d'un roman autobiographique ?

Je crois qu'il faut souligner d'abord que la vie d'une personne ne peut être contenue dans un ou plusieurs livres. A partir de là, toute tentative purement autobiographique, pour ainsi dire, est vouée à l'échec, c'est-dire-dire à la complaisance, à la fiction, au mensonge, au codage, au silence. Mais, la vérité et la sincérité peuvent se trouver là où l'on pense d'abord qu'elles sont niées, mystifiées. D'où, si je porte un masque (la troisième personne, par exemple) demeure-t-il toujours je ? C'est pourquoi il est nécessaire de corriger son regard dans l'approche de l'expression de soi, en particulier ce qui touche à la sincérité du discours ou à la fidélité aux (des) mots. Ainsi, les faits racontés, provoqués ou subis, seront peu révélateurs s'ils ne touchent pas à la profondeur de l'être. En revanche, appréhender la quête du je permet de construire le profil d'un être qui se révèle à lui-même, dans un élan d'ouverture à l'autre, tout en sachant que la sincérité, c'est-à-dire la coïncidence d'avec soi, est à la fois mouvante et indicible. Il est difficile donc de soutenir que ce que je écrit est moi dans toute sa vérité. L'écriture deviendrait alors comme ce marbre froid sur lequel on s'acharne pour en révéler l'image modèle.

Votre roman nous introduit dans des lieus divers et différents : est-ce une invitation à la découverte des paysages marocains à travers le personnage d'Abdou ?

Sans doute, un regard étranger (celui d'un Français, par exemple) relèverait dans ces textes dits sincères et touchants une empreinte d'exotisme. L'idée de faire connaître certains endroits du Maroc est fort présente, en particulier la région de Midelt-Tafilalt. C'est pourquoi la description, oscillant entre objectivité et expressivité, est une véritable pause dans le mouvement spatial du personnage. Non seulement l'espace est mis en valeur, mais également l'atmosphère qui s'y dégage revêt une dimension sociologique et historique, laquelle permet au lecteur de s'informer et de comprendre la vie et les hommes de cette région-là. Le lecteur est ainsi invité à une véritable découverte comme s'il entrait dans ces espaces pour la première fois. En fait, l'intention du narrateur est de faire revivre un passé, révolu mais présent dans la mémoire des générations qui ont vécu ce temps, en dotant chaque détail, chaque instant d'une charge émotionnelle, nostalgique et intime. Il y a délibérément un investissement esthétique et poétique dans cette découverte non seulement d'une partie du Maroc, mais également de certaines villes françaises comme Bordeaux, Poitiers et Montpellier. C'est un voyage dans le temps et l'espace du Maroc jusqu'en France. Le regard du narrateur est ainsi double. Et si exotisme il y a, il faut en parler au pluriel ; c'est ici et là-bas. Cet aspect est à souligner.

Comment se fait-il que votre style d'écriture soit moderne, pointu et raffiné ?

Ce n'est pas à moi de juger du style d'écriture ; mais, c'est vrai, il y a un travail, une certaine exigence, une certaine rigueur dans l'écriture. C'est, je crois, le style qui convient au langage du cur et des tripes. Car, pour exprimer une autre façon de parler de soi et des autres, ou tenter de relier le présent et le passé, de joindre le dit et le non-dit, tout cela nécessite un style approprié et un travail d'écriture. D'autre part, c'est tout simplement parce qu'il faut respecter l'intelligence du lecteur, ses goûts, ses attentes, et, dans une certaine mesure, lui présenter un exemple de style qu'il pourrait partager. Nous sommes loin ici d'un style vulgaire et osé, arrogant et impudique, relâché et familier, bavard et exagéré. Il faut donner plaisir à vous lire en libérant le lecteur de la présence excessive de la subjectivité de celui qui écrit. Tout doit être mesuré, l'ironie, l'humour, le comique, la satire etc. En gros, c'est une écriture de la bonne mesure (et du sourire !) qui fait participer le lecteur dans la compréhension, l'interprétation et la reconstruction du sens du texte. En tout cas, j'espère que le lecteur ne se sentira pas passif.

Pourquoi des thèmes d'actualité tels que l'amour, la jeunesse, l'immigration ?

Il faut reconnaître que la mode aujourd'hui est de parler faussement ou mal de l'amour. Lorsqu'on aborde ce thème, ce qui est souvent mis en avant, c'est le corps, le sexe, l'adultère, l'amour libre Bref, c'est le monde de la débauche et de la perversion qui impose ses valeurs au monde de la création. Certains diront que c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui, et que les hommes ont besoin de ce genre de divertissement qui les libère des entraves de la société et de la religion. Les écrivains, qui vivent de leur plume ou qui cherchent la renommée, avec la complicité des éditeurs, cultivent à merveille ce bassin d'inspiration. J'ai donc voulu aborder ce thème sérieux qu'est l'amour sous un autre angle, dans sa pureté, sa pudeur, son humanité, avec des mots sincères, intimes, touchants qui prennent en compte la vérité du sentiment et de la sensibilité de l'être. Je ne parle pas de l'amour en termes de jouissance ni de plaisir mais en termes d'accord, de complémentarité, de communion, d'harmonie, de coïncidence d'avec l'autre. C'est plus la beauté de la relation amoureuse qui est posée que celle de son utilité et de son usage.

Quant au thème de la jeunesse, il est clair que les préoccupations de celle-ci ont changé aujourd'hui. Le monde virtuel (ou fictif) a fait son intrusion dans le monde réel à travers le développement de l'internet et des réseaux sociaux ; par conséquent, de nouveaux rapports avec le réel se sont installés. En revanche, la jeunesse, chantée dans ce roman, vit de et pour l'aventure réelle, effective, non fictive ni virtuelle. Elle est animée par le désir de découvrir, de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre ; elle se prend en charge et est généreuse dans l'effort qu'elle accomplit ; elle écoute ce qui l'entoure et s'écoute elle-même. Elle est porteuse de rêves humains et universels. Bref à travers ce roman, c'est un appel que j'adresse à la jeunesse dans l'espoir de réhabiliter l'esprit d'aventure, garant de la réussite et de l'épanouissement de l'être.

Enfin, le thème de l'immigration est également traité sous l'angle de la précarité des conditions sociales et historiques des populations maghrébines de manière générale, y compris celles des étudiants. Bien sûr, il s'agit, dans ce roman, de jeter un nouveau regard sur les motivations de l'immigration et de soulever les enjeux qui accompagnent les questions d'intégration, de travail, de vie des maghrébins en France, à travers les personnages d'Ahmed et de Zohra. C'est toute la dimension humaine des immigrés qui est interpellée ainsi.

Pensez-vous que l'alternance des chapitres et des lettres fait l'originalité de votre uvre ?

L'originalité de cette uvre tient sans doute de cette alternance des chapitres et des lettres. Un lien secret est tissé entre eux. C'est une construction en écho qui fait communiquer les deux formes et qui permet au lecteur de rechercher, de construire un sens, une interprétation. Rien n'est donné de manière explicite et exhaustive. Le non-dit, le silence, la suggestion sollicitent l'activité et l'intelligence du lecteur, amené d'une façon ou d'une autre à s'interroger, à analyser, à méditer. Le lecteur paresseux sera rebuté par cette forme qui ne lui livre pas facilement la clé d'entrée dans la discrétion du texte. Cependant, cette alternance des chapitres et des lettres donne non seulement une certaine dynamique au mouvement du texte, mais en même temps une certaine clôture. Certains verront par exemple que chaque chapitre est à lui seul un roman en lui-même, ou que les lettres relancent le récit et lui donnent de la vigueur, ou encore que le récit éclaire les lettres. Toujours est-il que le lecteur est invité à y mettre du sien pour se retrouver lui-même.

Votre originalité tient également de votre grande ouverture d'esprit. Partagez-vous ce jugement?

Si l'on veut. Laisser une marge d'interprétation au lecteur relève de cette ouverture d'esprit. Il s'agit en fait de partager, de construire ensemble un sens, une vérité. Le souffle qui anime l'uvre est profondément humain, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans l'espace de la diversité ou, en d'autres termes, d'une universalité différentielle. Les lettres avec leur non-dit, le récit de l'aventure d'Abdou en France, ses amitiés, tout cela retrace en filigrane cette ouverture d'esprit, ce dialogue des cultures, ce partage qui rapproche de l'autre. Bien entendu, la spécificité des uns et des autres est soulignée, mais jamais elle n'est érigée en tant que citadelle imprenable et interdite à l'autre. C'est ce qui explique la volonté de faire parler le langage de l'amour, de l'amitié et de la proximité. Aucune place n'est permise, en revanche, aux jugements catégoriques et exclusifs. C'est là peut-être le message de cette uvre, si message il y a. La voix qui parle est celle d'un homme de lettres non celle d'un politicien partisan et partial ni celle d'un clerc au service d'une institution ou d'une idéologie. C'est la voix de la liberté et des grands espaces d'où est issu le personnage d'Abdou.

Du même auteur :

Cimetière rêveur (poésie), l'Harmattan, 2010.

Palmes et blessures (poésie), l'Harmattan, 2009.

Conte à rebours (poésie), Imprimerie Fédala, 2005.

Rue du Maure qui trompe suivi de L'oiseau de mer (poésie), Imprimerie Fédala 2002.

Lien: www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&info=1085&date_ar=2016-12-21%2018:16:00

La paix dans la pensée islamique

"Nos envoyés allèrent vers Abraham, porteurs d'une heureuse nouvelle. Ils leur dirent : -Paix ! -Paix ! répondit-il, et il ne demeura pas longtemps à apporter un veau rôti." Le Coran, Sourate Houd (Verset 72).

"la paix en Islam est la règle ; la guerre, l'exception dictée par la nécessité."

Constat banal, mais ô combien symbolique : le mot paix dans la culture du musulman est un attribut de Dieu (Allah) nommé Assalam. D'où ce souffle du sacré, du divin qui accompagne ce terme quant il est prononcé, dit, chanté, psalmodié ou tout simplement échangé. Le musulman répète une dizaine de fois, une centaine, voire plus, chaque jour le mot assalam. C'est dire jusqu'à quel point est grande la prédisposition du musulman à accueillir, à aborder l'autre, quelles que soient son identité et sa religion. La paix est alors un état d'esprit permanent et ouvert.

Dès l'origine, l'Islam s'est défini comme la Douce Religion (Al hanafiya al samha'), faisant de la tolérance une valeur cardinale. Aussi le déplacement de l'Islam dans l'espace géographique n'était-il pas une pénétration violente et agressive. D'ailleurs, les peuples convertis à l'Islam ont gardé leurs us et coutumes, et rien n'a changé pour eux. En revanche, ils ont trouvé dans l'Islam ce quelque chose qui les rapproche les uns des autres, une passerelle entre les hommes, c'est-à-dire leur humanité (ou bacharité)* exprimée en termes de assalam, formule magique ou sésame divin qui adoucit les curs et annule les tensions. Difficile, de ce fait, de dissocier paix et Islam. La paix, c'est l'Islam-même ; l'Islam, c'est la paix-même.

Après cette mise au point nécessaire, il faudrait peut-être ajouter que l'ambition dépasse l'homme, et qu'il ne m'est pas aisé d'aborder la question de la paix dans la pensée islamique sans commettre la négligence de laisser passer sous silence certains aspects de la question. Le travail de l'exégète, de l'érudit a ses règles, et il serait prétentieux de dire qu'on les maîtrise. N'empêche que la question nous interpelle tous en ces temps de guerre et de conflits incessants partout dans le monde.

Ceci dit, une question centrale constitue l'intérêt de ma communication : comment vivre en paix passe d'abord par la construction de la paix globale sur les bases de la foi en Dieu, l'Unique, thèse défendue et largement développée par Sayed Qotb (auteur et intellectuel égyptien exécuté en 1965) dans son uvre La paix mondiale et l'Islam dont nous reprenons ici l'essentiel de son approche.

Mais, quel est d'abord le statut de la paix en Islam ?

En effet, pour Sayed Qotb, la paix en Islam est la règle ; la guerre, l'exception dictée par la nécessité. De plus, dans son essence et dans sa vision de la vie, l'Islam ne réduit pas la paix et ne la revendique pas seulement dans un domaine de la vie. La paix en Islam est la paix qui réalise, concrétise et répand la parole de Dieu sur terre, assoit la liberté, la justice et la sécurité pour tous, non la paix qui met fin à la guerre à n'importe quel prix, même si la terre connaissait l'injustice et la démence, la tyrannie et les autres usurpations du pouvoir de Dieu.

C'est pourquoi, pour Sayed Qotb, l'Islam édifie la paix d'abord dans la conscience de l'individu, de son entourage familial, puis au sein de la société, enfin dans les relations internationales, entre les pays et les peuples. L'Islam aspire donc à instaurer la paix dans le rapport de l'individu à Dieu, dans ses relations avec les autres, dans le rapport des individus avec l'Etat, entre les Etats et les peuples. Ainsi, comme le souligne Abd Assalam Yassine, puisque "c'est de Dieu que l'humanité a reçu l'être, elle ne connaîtra la paix et ne trouvera remède à ses maux qu'en substituant à ses règles de vie Sa règle, à ses vues du monde la vérité révélée." (La Révolution à l'heure de l'Islam, p.3)

I - La paix de la conscience

En ce qui concerne la paix de la conscience, Sayed Qotb, partant du fait que la méthodologie islamique appréhende l'homme dans sa totalité, distingue deux types de paix de la conscience : la paix positive, celle qui tend à valoriser la vie, et la paix négative, celle qui se résigne et qui s'oublie dans les frustrations de tous genres, dans la négation des principes et des valeurs au profit du vice et de la corruption. La paix positive, celle que préconise l'Islam, est cette paix qui reconnaît à l'individu son existence, ses pulsions, ses instincts, ses passions, comme elle reconnaît au groupe ses intérêts et ses objectifs, à l'humanité ses aspirations et ses besoins, à la religion ses idéaux et sa morale. Cette paix réalise l'harmonie de toutes ces différentes énergies composantes du monde. C'est pour cette paix que plaide l'uvre de Sayed Qotb.

Par ailleurs, en Islam, la conscience de l'individu ne fléchit pas sous le poids de la faute originelle, facteur d'inquiétude et de doute. La conscience de l'individu, au contraire, jouit d'un pardon originel, comme le souligne ces versets du Coran : "Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière ; Dieu agréa son repentir ; il aime à revenir à l'homme qui se repent ; il est miséricordieux." (Verset 35, La Génisse) "O mes serviteurs ! vous qui avez agi iniquement envers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde divine, car Dieu pardonne tous les péchés ; il est indulgent et miséricordieux." (Verset 54, Les Troupes) L'Islam libère ainsi l'âme humaine des réminiscences de la Chute, de la Négativité et du Chaos. La faute éternelle est donc exclue en Islam. Le rachat, le repentir, le pardon sont toujours possibles sans médiation aucune, sans chantage aucun : "L'intercession appartient exclusivement à Dieu, ainsi que le royaume des cieux et de la terre." (Verset 45, Les Troupes)

Dans ces conditions, la paix de l'âme, de la conscience permet à l'individu de vivre en paix, de penser la paix et de participer à son établissement, d'autant plus que l'Islam, dans son projet de la paix de la conscience, offre à l'individu des garanties touchant à sa vie, ses biens, sa famille, le protège contre la moquerie, l'espionnage, l'accusation gratuite, l'effraction Bref, il garantit sa dignité et son intimité : "Ne tuez point l'homme, car Dieu vous l'a défendu, sauf pour une juste cause ; celui qui serait tué injustement, nous avons donné à son héritier le pouvoir d'exiger une satisfaction ; mais qu'il ne dépasse point les limites en tuant le meurtrier, car il est déjà assisté par loi." (Verset 35, Le Voyage nocturne) "Que les hommes ne se moquent des hommes ni des femmes des autres femmes Ne vous diffamez pas entre vous, ne vous donnez point de sobriquets. Que ce nom : Méchanceté, vient mal après la foi que vous professez." (Verset 11, Les Appartements)

De telles garanties divines ne peuvent qu'assurer la tranquillité et la paix de la conscience, la sérénité de l'âme et de l'esprit. Il ne peut y avoir donc de paix dans un monde où l'individu ne jouit pas de la paix de la conscience. Une fois cette condition satisfaite, l'individu se retrouve alors dans un état d'esprit favorable à l'ouverture et au partage, à l'échange et à la concorde. Toutefois, cette extension-expansion de l'être en paix avec lui-même se réalise d'abord dans la vie du couple, de la famille.

Certes le foyer est le lieu d'habitation et d'éducation des enfants, mais il constitue également l'espace de la paix par excellence pour la relation conjugale et familiale. L'individu qui ne jouit pas de la paix chez lui connaîtra mal la valeur de la paix et ne sera pas un élément édificateur de celle-ci tant que la colère, l'angoisse, le conflit persistent dans son esprit et dans ses relations avec son partenaire. C'est pourquoi la paix familiale ou conjugale est un autre maillon de la chaîne indispensable dans la construction de la paix. En effet, dans la sourate Les Grecs, l'Islam exprime la vision de la relation conjugale en termes d'amour et de compassion : "C'est un des signes de sa puissance qu'il vous a créés de poussière C'en est un aussi, qu'il vous a créé des épouses formées de vous-mêmes pour que vous habitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour et la compassion. Il y a dans ceci des signes pour ceux qui réfléchissent." (Versets 19-20) A partir de là, la conception du mariage est perçue comme l'expression du pacte sacré instaurant la paix conjugale sur les bases de la concordance des curs, de l'amour et de la vertu.

II- La paix sociale

Pour ce qui est de la paix sociale, Sayed Qotb part du postulat suivant : fondamentale dans la construction de la société musulmane, la paix se pose non seulement en termes d'amour et de compassion, mais également en termes d'unité et de fraternité, symbole de la solidarité des hommes et de leur entraide, du lien commun qui les unit : "O hommes ! craignez votre Seigneur qui vous a créés tous d'un seul homme ; de l'homme, il forma sa compagne Craignez le Seigneur au nom duquel vous vous faites des demandes mutuelles. Respectez les entrailles qui vont ont portés. Dieu observe vos actions." (Verset 1, Les Femmes) L'individu prend ainsi conscience qu'il n'est pas seul, qu'il ne vit pas pour sa génération mais pour l'humanité tout entière. D'où l'importance et la nécessité de vivre sous un régime politique basé sur les principes de la foi, à savoir l'unité, la fraternité, la solidarité.

A partir de là, le régime politique que prône l'Islam et qui participe à l'instauration de la paix dans la société se fonde sur le principe de la Choura, telle que le rappellent ces versets du Coran : "Tous les biens que vous avez reçus ne sont qu'usufruit ; ce que Dieu tient en réserve vaut mieux et est plus durable : ces dons sont réservés aux croyants qui mettent leur confiance en Dieu ; Qui évitent les grands péchés et les actions infâmes ; qui, emportés par la colère, savent pardonner ; Qui se soumettent à Dieu, observent les prières, qui délibèrent en commun sur leurs affaires, et font des largesses des biens que nous leur avons accordés " (Versets 34-36, La Délibération) Il est plus que significatif que cette recommandation de la délibération dans la gestion des affaires de l'Etat, ou de la communauté, fasse suite et partie d'un ensemble de vertus-critères distinguant le profil des hommes d'Etat musulmans, et duquel se dégage les obligations majeures pour un pouvoir politique préoccupé par la fidélité à l'éthique coranique, en l'occurrence la justice et la bienfaisance, cordon ombilical du régime de la Choura. Bien entendu, les modalités d'exécution de ce type de gouvernance obéissent au développement et au progrés des sociétés. Cependant, le principe est formel : il s'agit de faire participer les musulmans, les citoyens dans la gestion de leurs affaires sur les bases de la loi garante de la justice.

A cet effet, la justice qu'exige l'Islam pour qu'il y ait paix est une justice absolue, la loi juste, celle qui échappe aux pièges de l'amour et de la rancune, au pouvoir de l'argent, du rang et des gouvernants. Les recommandations divines sont claires sur ce point : "O croyants ! soyez stricts observateurs de la justice quand vous témoignez devant Dieu, dussiez-vous témoigner contre vous-mêmes, contre vos parents, contre vos proches, vis-à-vis du riche ou du pauvre Ne suivez point vos passions, de peur de dévier." (Verset 134, Les Femmes) Ou encore ces recommandations dans la sourate La Table : "O vous qui croyez, soyez droits devant Dieu dans les témoignages que vous porterez ; que la haine ne vous engage point à commettre une injustice. Soyez justes : la justice tient de près à la piété." (Verset 11) Ou encore ce verset tiré de La Génisse : "Ne dissipez point vos richesses en dépenses inutiles entre vous ; ne les portez pas non plus aux juges dans le but de consumer injustement le bien d'autrui. Vous le savez." (Verset 184) Une telle justice donc porte en elle les germes de la sérénité des esprits et de la concordance des hommes.

Par ailleurs, préserver la vie humaine, principe inhérent à la Charia de Dieu, participe également à l'établissement de la paix dans la société. Porter atteinte à ce principe, c'est commettre l'irréparable ; c'est se déclarer ennemi de Dieu (Pourfendeur de la vie) et ennemi de toute l'humanité. Dieu avertit et ordonne : "Ne tuez point vos enfants à cause de l'indigence Ne tuez point les hommes, car Dieu vous l'a défendu, excepté si la justice l'exige." (Verset 152, Le Bétail) Mais, ce droit inaliénable à la vie en tant qu'obligation morale n'est pas suffisant ; il va au-delà de la persuasion dans la mesure où l'Islam pose les modalités légales pour punir toute atteinte à la dignité de la vie. On lit dans la sourate La Génisse à propos de la loi sur le meurtre : "O croyants ! la peine du talion vous est prescrite pour le meurtre Dans la loi du talion est votre vie " (Versets 173 et 175)

De même, l'adultère et le vol sont décrétés comme crimes dont les préjudices déstabilisent la paix familiale et sociale, et rompent l'équilibre et l'harmonie garants du progrès et du développement des nations. La loi protège également l'individu de la suspicion, de l'écoute, des fausses accusations de se retrouver suspect injustement : "Si un homme méchant vous apporte quelque nouvelle, cherchez d'abord à vous assurer de sa véracité ; autrement, vous pourriez faire du tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en repentiriez ensuite O vous qui croyez, éviter le soupçon trop fréquent, il y a des soupçons qui sont des crimes ; ne cherchez point à épier les autres, ne médisez point les uns des autres " (Versets 6 et 12, Les Appartements)

Davantage, sur le plan économique, et afin de réaliser le principe de la solidarité et du partage, l'Islam interdit la pratique de l'usure, et par conséquent le monopole des capitaux et des richesses, considéré comme une iniquité et un facteur perturbateur de la cohésion et de l'équilibre sociaux, du développement et du progrès économiques : "Ceux qui avalent le produit de l'usure se lèveront au jour de la résurrection comme celui que Satan a souillé de son contact. Et cela parce qu'ils disent : L'usure est la même chose que la vente. Dieu a permis la vente, il a interdit l'usure Dieu exterminera l'usure et fera germer l'aumône." (Versets 276-277, La Génisse)

En revanche, le droit au travail, en assurant le travail à tous et à chacun, permet l'édification d'une paix sociale : le travail est fondamental dans l'approche islamique, un pas important dans la réalisation d'une justice sociale globale qui passe par la répartition des richesses nationales. La misère est presque synonyme d'infidélité disait l'Imam Ali, pour résumer l'importance de la loi qui fait passer le nécessaire avant l'essentiel dans la vie concrète des hommes. En somme, l'Etat qui répond à l'éthique islamique, tout en assurant aux citoyens l'exercice des libertés et des droits civiques, leur offre des conditions raisonnables de bien-être individuel et progrès social.

III - La paix mondiale

Dans cette perspective, l'Islam dans ses différents aspects, car touchant à tous les domaines de la vie, se présente comme le dépositaire de la paix dans le monde. Toutefois, cette vocation universelle s'accompagne d'un pacte sacré à savoir faire régner la paix, la répandre, la défendre, la protéger. Les croyants constituent de ce fait la nation du juste milieu, de l'équilibre du monde : "C'est ainsi que nous avons fait de vous, une nation intermédiaire, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes, et que l'Apôtre soit témoin par rapport à vous." (Verset 137, La Génisse) Telle est donc leur mission.

Or, la nation des croyants, pour être fidèle à sa mission, a le devoir de protéger les faibles contre l'oppression, de les défendre contre l'injustice et de leur offrir sécurité et assurance : le Jihad, dans ce cas, est un devoir sacré : "Que ceux qui sacrifient leur vie d'ici-bas à la vie future combattent dans la voie droite de Dieu ; qu'ils succombent ou qu'ils soient vainqueurs, nous leur donnons une récompense généreuse. Et pourquoi ne combattiez-vous pas dans le sentier de Dieu, quand les faibles, les femmes, les enfants s'écrient : Seigneur, tire-nous de cette ville des méchants, et envoie-nous un défenseur de ta part, donne-nous un protecteur ?" (Versets 76-77, Les Femmes) Cette lourde charge que constitue le Jihad confère aux croyants le statut de protecteurs de l'humanité et de garants de la paix. S'il est question alors d'une paix universelle, il faudrait la chercher dans l'Islam qui représente l'avènement de l'universel, le dernier et ultime maillon de la chaîne de la foi pour réaliser la paix globale dans le monde.

En effet, pour établir la paix avec les autre religions, l'Islam s'inscrit dans la tradition d'Abraham, qui a réalisé la paix avec Dieu, l'Unique, et qui a établi la Douce Religion (Al hanafiya al samha'). L'islam se réclame de celle-ci et de sa continuité. C'est pourquoi l'Islam ne peut être en état de guerre avec les Gens du Livre, ceux qui se réclament de la tradition d'Abraham et de sa religion, l'islam, c'est-à-dire la paix avec Dieu, la soumission à sa Loi et la reconnaissance de sa Transcendance. En fait, cette règle de conduite à l'égard des autres descendants d'Abraham s'inspire de cet héritage commun et universel que contient le message d'Abraham : la paix. Les hommes, quand ils se créent des dieux à leur mesure ou cherchent des substituts à l'unicité de Dieu, rompent par cet acte le pacte de la paix avec Dieu, le Créateur. Les hommes, quand ils perdent la foi, entrent en guerre contre eux-mêmes et contre les autres. Ainsi, la paix de l'être, la paix sociale, la paix entre les tribus, les Etats ne peut se concevoir, se penser sans l'établissement au préalable de la paix avec Dieu. On ne peut se convaincre d'une idée de la paix alors que quelque part en son for intérieur, on porte la haine, on vit en guerre permanente contre Dieu. Cet état de guerre reflète ou renvoie à l'exemple de Satan qui a dit non à la volonté divine, une fois Adam créé et élu parmi les autres créatures de Dieu. La guerre fut déclarée contre les croyants par Satan ; il fut banni du territoire de la paix absolue. Le même sort est réservé à sa descendance et à ses soldats.

Par ailleurs, la règle de conduite que prône l'Islam à l'égard des autres religions a pour principe la tolérance issue fatalement de la différence plurielle : "Si Dieu avait voulu, il n'aurait fait qu'un seul peuple de tous les hommes. Mais ils ne cesseront de différer entre eux, excepté ceux à qui Dieu aura accordé sa miséricorde. Il les a créés pour cela " (Verset 120, Houd) C'est dans cette perspective que l'Islam, par sa vocation universelle, ne peut être qu'une religion de la tolérance. En témoigne l'attitude du Prophète de l'Islam, qui s'inspire d'une profonde tolérance, à l'égard de ses adversaires quand il entra victorieux à la Mecque. Ses mots se résumaient ainsi : paix avec ceux qui me suivent ; paix avec ceux qui suivent les Koraïchites. Le fondement de ce principe trouve son origine dans la recommandation divine que dévoile ce verset coranique : "Point de violence en matière de religion." (Verset 257, La Génisse) La confusion n'est point possible alors, en ce sens que les croyances ne peuvent être soumises par la force, la violence, la guerre. La paix procède de la tolérance de l'autre, à la fois, dans ce qui éloigne ("Vous avez votre religion, et moi, j'ai la mienne." Verset 6, Les Infidèles), et dans ce qui rapproche les individus, c'est-à-dire leur humanité ou pour mieux signifier la chose, leur bacharité*.

Toujours est-il que le Coran proclame ce principe de tolérance de développer et d'enrichir les relations humaines, en incitant les hommes à surmonter les cloisonnements naturels dans un élan de connaissance et de reconnaissance : "O hommes, nous vous avons procrées d'un homme et d'une femme ; nous vous avons partagés en familles et en tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant Dieu est celui d'entre vous qui le craint le plus. Or, Dieu est savant et instruit de tout." (Verset 13, Les Appartements) Belle image d'une bacharité* -diversité- pacifiée, islamisée ! La foi est le principe d'où procède la paix, préalable à toute action, à toute pensée.

C'est sur les bases de la foi qu'il faudrait donc bâtir véritablement la paix perpétuelle. La foi dans la paix est le remède universel au mal de la guerre. Pour avoir la paix, nous dit Sayed Qotb, pour qu'il y ait paix, il faut avoir la foi. Tous les problèmes du monde se ramènent ainsi à l'être en conflit avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec le monde. La relation est alors faite d'opacité ; et, le regard des yeux supplante celui du cur, affluent principal de la foi.

Mais, "Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui marchent avec modestie et qui répondent : Paix ! aux ignorants qui leur adressent la parole." (Verset 64, La Distinction) "La salutation qu'ils recevront au jour où ils comparaîtront devant lui sera ce mot : Paix. Il leur a préparé en outre une récompense magnifique." (Verset 41, Les Confédérés)

La paix n'est ni une théorie, ni une idéologie. C'est une façon de vivre, de se comporter, de croire ; c'est un état d'esprit, de fidélité à Dieu, d'attachement à sa loi et de dépassement des pesanteurs psychiques et égoïstes.

(1) Communication au cours d'un séminaire des professeurs de français en CPGE sur le thème La Paix, samedi 21 septembre 2002 à Rabat.

Bibliographie

Le Coran, traduit de l'arabe par Kasimirski, préface de Mohamed Arkoun, PUF, 1970.

uvres de Sayed Qotb :

- Fi dhilal al kor'an (6 volumes, Ed. Dar Achourouk, 9°éd. 1980.

- Assilm al alami wa al islam (Ed. Achourouk, 6° éd. 1982)

- Al ada'la al ijtimaiya fi al islam (Ed. Achourouk 7°éd. 1980)

- Al islam wa mochkilat al hada'ra (Ed. Achourouk 8°éd. 1983)

- Jalons sur la route de l'Islam (Ed. I.I.F.S.O. 1977) (Texte traduit en français)

Abd Assalam Yassine, La Révolution à l'heure de l'Islam, 1981. (Imprimerie BOREL&FERAUD SA Gigniac-La-Nerthe)

Notes :

Note : (bacharité ou la crise du concept humanité)

*bacharité : (n.f.) de l'arabe bacharoun (être humain), équivalent de inssane (homme), par opposition à djinn et à ange. Emprunt de l'arabe albachariya, bacharité, mot forgé par l'auteur de cette communication, désigne l'humanité au sens concret, brut et originel. Le terme humanité dans l'usage des langues indo-européennes reste insuffisant pour exprimer l'idée de l'espèce humaine dans son entité originelle, car véhiculant l'idéologie, la culture, le progrès le concept bacharité exprime mieux l'entité des êtres humains dépouillée du poids de l'acquis. Il désigne ainsi les êtres humains plus que les hommes (le concept homme exige toute une problématique de et sur l'homme), dans la mesure où il rattache directement à Adam, le premier bachar. Les êtres humains sont donc les fils d'Adam, banou a'dam, en arabe. En ce sens, le concept bacharité serait mieux approprié, que ne l'est le concept humanité, pour désigner les êtres humains, associés dans leur appartenance à une même espèce, à une même nature.

Pourquoi cependant, cet acharnement à brouiller les pistes et à chercher une origine quelconque à l'homme à travers des élucubrations anthropologico-archéologiques et autres ? L'origine des êtres humains, de la bacharité est simple ; elle n'a pas besoin d'une philosophie ou d'être philosophée. Notre père à nous tous, c'est Adam. Il ne peut être un simple ou un quelconque bi-patte, et de surcroît volatile. Nous manquerions alors de repère et d'échelle, et la fracture ne serait que plus douloureuse. Tels seraient primitif, barbare, civilisé, terroriste, blanc, noir, arabe, juif et j'en passe.