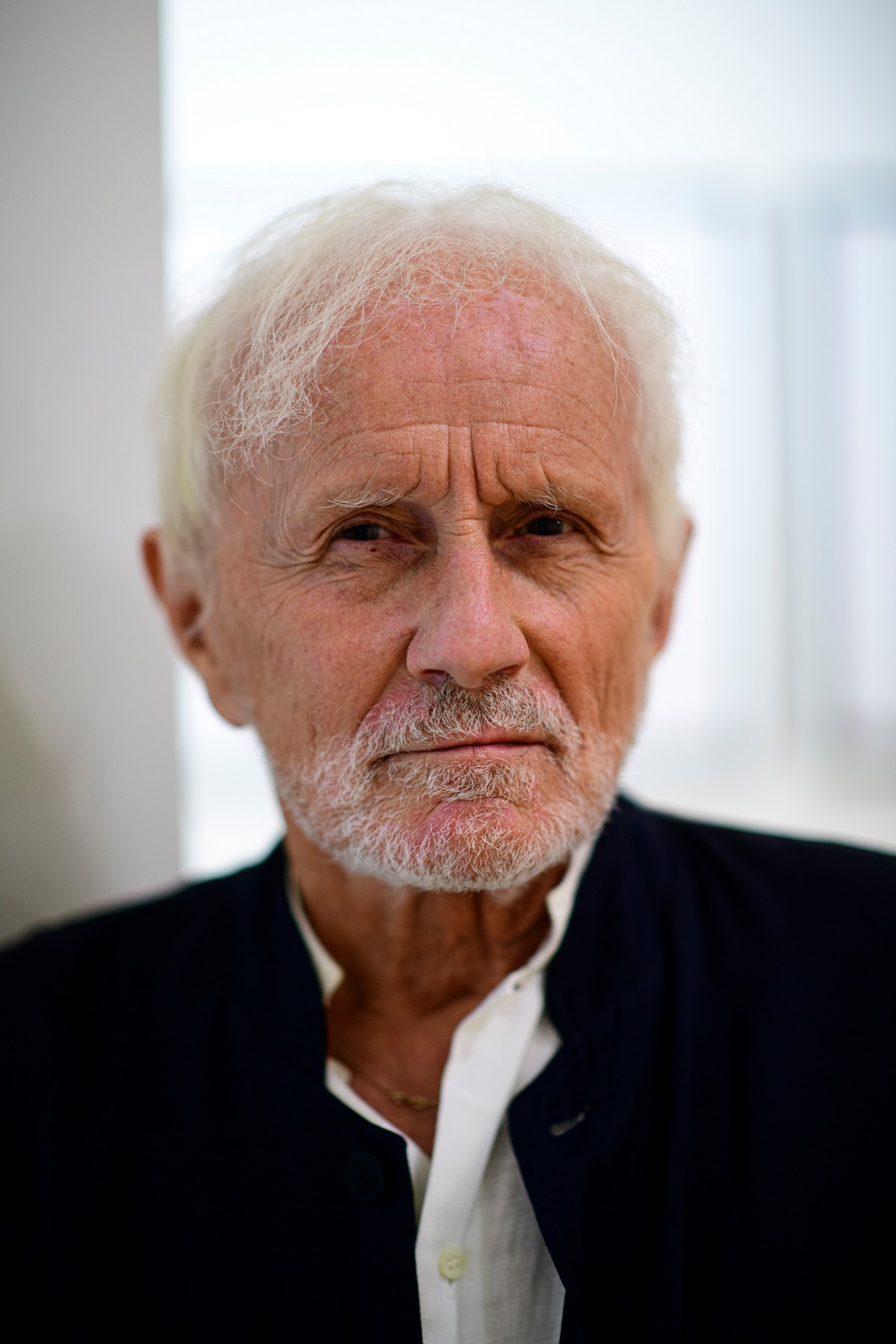

Georges A. Bertrand

ContacterGeorges A. Bertrand

Descriptif auteur

Historien d'art, photographe et écrivain, Georges A. Bertrand se consacre aux relations esthétiques entre les mondes asiatique et occidental, du Moyen-Âge à nos jours, ainsi qu'au nomadisme, toujours actuel, des hommes et des formes dans toute l'Eurasie.

Docteur en Lettres et Civilisations, Georges A. Bertrand a été longtemps Chargé de Mission Culturelle au Maghreb ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient. Il est l'auteur de plusieurs publications aussi bien sur les liens entre écriture et nomadisme que sur le passage des mythes et des expressions artistiques entre les civilisations d'Asie et d'Europe. Son ouvrage photographique sur les traces esthétiques musulmanes dans l'art chrétien du Moyen-Âge a reçu le label UNESCO pour le rapprochement des cultures. Il travaille désormais, entre autres, sur les liens esthétiques entre l'Asie et l'Europe occidentale.

Fonction(s) actuelle(s) : écrivain & photographe

Vous avez vu 11 livre(s) sur 4

AUTRES PARUTIONS

"Christian Dotremont : à perte de souffle", éditions Lamiroy, Bruxelles, 2022.

"Voyages | Paysages", catalogue de l'exposition photographique présentée au Musée-Bibliothèque Wittockiana, Bruxelles ; édité par la Fondation Roi Baudouin, 2022.

"Fissures intérieures", plaquette photographique avec des textes de Takayuki Nakamura, éditions Créations, Donzenac, 2021.

"Le Silence", monographie photographique, avec des textes d'Olivier Riboton, éditions Corridor-Elephant, Paris, 2020.

"Les Déracinés de la Grande Île", roman, éditions Le Lys bleu, Paris, 2019.

"Rêves carmin", plaquette photographique avec des textes de Kemba Ranavela & Rodeo Randriamazoto, éditions Créations, Donzenac, 2017.

"Le Tisserand de Jérusalem", roman, éditions Les Points sur les I, Paris, 2017

"De poésie et de Perse", plaquette photographique avec un texte de Patrick Ringgenberg, éditions Créations, Donzenac, 2015.

"Cambodge : le Danseur de mémoires", plaquette photographique avec des textes de Philippe Hunt & Olivier Riboton, éditions Chaman, Neuchâtel, 2012.

"Le Bleu de mon regard", plaquette photographique avec des textes de l'écrivain camerounais Hervé Madaya, éditions Créations, Donzenac, 2010.

"TRACES, Mémoires musulmanes en cœur de France", éditions Chaman, Neuchâtel, réédition 2014.

"Gaza, brisées d'empires", plaquette photographique, éditions Créations, Donzenac, 2007

"Dotremont, un Lapon en Orient", Didier Devillez, éditeur, Bruxelles, 2005

"Gens de Travassac", photographies, éditions Ecritures, Brive-la-Gaillarde, 2001 (épuisé)

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

L'Orient des mots

Chaque langue, en tant que code et moyen de communication au sein des peuples, s'est toujours constituée, au cours des siècles, par la création de mots issus, plus ou moins transformés, de son propre passé et, simultanément, par l'emprunt dans les langues des autres peuples de vocables désignant ce qui n'existait pas encore ou existait autrement chez soi. Et cet emprunt a pu être le résultat d'un long cheminement aussi bien dans le temps que dans l'espace comme celui d'une démarche plus ou moins autoritaire, imposée par une loi ou une conquête, conquête de son propre territoire comme celui de voisins plus ou moins proches. Et chaque langue s'est ainsi enrichie et s'enrichit toujours de ce qu'elle a trouvé "ailleurs".

Chacun sait combien la langue française est le résultat de moult influences, que le latin en est plus ou moins l'origine, et qu'encore aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, on peste ou on applaudit à l'entrée de mots nouveaux ou crus tels venus de l'anglais.

Chacun sait également que la langue arabe a sa part dans la constitution passée et actuelle de notre langue, que cela n'est qu'une des conséquences de l'histoire de la Méditerranée où, depuis toujours, les peuples qui la bordent se parlent et entrecroisent leurs destins. Il ne faudrait d'ailleurs pas évoquer LA langue arabe, mais plutôt les langues arabes puisque, à côté de la langue dite "classique", existe nombre de variantes, de dialectes qui ont participé à la constitution du vocabulaire français, dialectes ayant eux-mêmes été soumis à de multiples influences. Et la Méditerranée, elle-même, n'a pas été le seul lieu d'échanges linguistiques nous ayant, à terme, concernés, l'immense territoire eurasiatique également, avec une aire musulmane située depuis des siècles à la charnière de ce qu'on appelle, de ce côté-ci du monde, l'Occident et l'Orient.

C'est pourquoi, plutôt que de se limiter à l'apport arabe, il nous a paru plus pertinent d'étendre notre recherche à un ensemble de pays aujourd'hui musulmans et ce pour trois raisons essentielles : les mots arabes venus enrichir notre langue sont souvent venus d'autres contrées, de la Perse à la Chine, devenues en partie musulmanes à la suite des conquêtes du début de l'Islam ; les dialectes arabes sont marqués par les langues des peuples avec lesquels ils ont été en contact au cours des siècles ; et enfin la longue présence ottomane en terre arabe a imposé de fait un certain vocabulaire que la colonisation française a ensuite importé.

La langue arabe a été dans l'histoire autant "productrice" que "passeuse" du vocabulaire des peuples que le monde arabe avait conquis, croisés, dont il avait étudié la culture. Ainsi un mot français peut-il être issu directement de l'arabe ou bien, indirectement, par plusieurs intermédiaires, ou bien encore venir d'autres langues, l'arabe étant alors cet intermédiaire.

Les langues persane et arabe, bien que différentes, l'une étant d'origine indo-européenne et l'autre d'origine sémitique, ont une longue histoire commune, leurs locuteurs, avant comme après l'islam, n'ayant cessé d'échanger et de s'influencer. Comment oublier que c'est en Mésopotamie, terre des Sumériens et des Akkadiens, que s'est épanouie l'une des plus grandes civilisations sémites ? Comment passer sous silence que c'est par le judaïsme que certains mots persans arrivèrent dans les terres chrétiennes puis musulmanes du Proche et Moyen-Orient ? La Perse antique, tout comme l'Iran actuel, était située à la charnière entre l'Europe et l'Asie, à la confluence de toutes les influences, de tous les commerces (et ceux entretenus le long des Routes de la Soie ne furent pas les moindres) comme de toutes les techniques, agricoles ou artisanales, de toutes les influences, musicales, vestimentaires ou culinaires, sans oublier les "transports" politiques ou religieux. Il convient de ne pas oublier la présence de mots persans - mais grecs également - dans le Coran, mots que l'on retrouvera, plus tard, en français.

La constitution extrêmement rapide d'un empire musulman dès le VIIe siècle a favorisé une extension tout aussi rapide de l'usage de la langue arabe, son imposition également aux peuples conquis. C'est ainsi qu'en Perse, c'est l'arabe qui devint langue de gouvernement et son apprentissage nécessaire pour quiconque voulait s'élever dans la hiérarchie du nouveau pouvoir. Même si le pehlevi resta la langue utilisée dans la pratique de la religion zoroastrienne, celle du savoir est très rapidement devenue l'arabe. Il faudra attendre la domination samanide (874-1004) puis seldjoukide (1045-1194) pour que le persan reprenne une place importante dans le monde islamique, accompagné qu'il fut du turc dans les confins du nouvel empire. Mais l'arabe resta langue de l'administration et de la pratique religieuse musulmane.

Des poètes perses ont ainsi mêlé l'arabe à leur langue maternelle, des scientifiques arabes ont emprunté au persan des termes qui n'existaient pas dans la leur. Des mots persans comme arabes furent également adoptés, juste transcrits ou, plus souvent, modifiés, aussi bien en ce qui concerne leur orthographe que leur prononciation, pour se plier aux exigences phonétiques de l'autre. Et, plus curieux, il y eut des échanges de vocabulaire, pour désigner le même objet ou exprimer le même concept. Ainsi, les Arabes vont emprunter (en le transformant) un mot persan alors que les Perses, de leur côté, vont emprunter un mot arabe, et ceci afin que le signifiant "choisi" soit au plus près d'un signifié, reflet d'une culture malgré tout différente.

Il est évident que ces influences réciproques ont été également à l'uvre (et le sont toujours) lors des passages de certains mots issus des trois langues, objets de notre étude, au français.

L'ensemble du vocabulaire français venu de l'arabe, du turc et du persan peut ainsi être classé en quatre catégories bien distinctes, correspondant à quatre périodes historiques :

1 - Tout d'abord, des mots français ont été empruntés au monde musulman par l'intermédiaire de la mer Méditerranée, les territoires de la péninsule Ibérique et de l'Italie actuelle ayant servi, dans un premier temps, à l'époque où un empire musulman y était établi, de relais privilégié. Avec la constitution des États francs en Terre Sainte, et leur contact avec une culture aussi bien arabe qu'ottomane, de nouveaux emprunts furent effectués. L'acquisition de ce vocabulaire "méditerranéen" a souvent été la conséquence de l'avance scientifique et technique indéniable du monde musulman au cours de notre Moyen-Âge et de son rayonnement sur l'Europe et sur ce qui deviendra plus tard la France. Ces mots, appartenant au vocabulaire de l'astronomie, de la chimie (et de l'alchimie), de la botanique comme de la zoologie, de la médecine, de la mathématique ou de la marine, et introduits en France par l'intermédiaire de relations aussi bien militaires, culturelles que commerciales, se sont transformés peu à peu au cours des siècles, ont perdu leur "arabité" pour devenir "français", tout comme les emprunts artistiques arabo-musulmans qui décorent certaines églises romanes devenus éléments occidentaux chrétiens.

2 - De nouveaux mots sont ensuite parvenus, autour des XVIe et XVIIe siècles, en provenance de l'Empire ottoman lorsque celui-ci s'est étendu jusqu'aux portes de l'Europe occidentale. Les apports scientifiques ont alors fait place à un vocabulaire exotique en raison de la fascination exercée par la civilisation ottomane sur les élites occidentales, en France comme en Italie ou en Allemagne. Le goût du savoir a laissé la place à celui du plaisir. Plus tard, ce seront des mots turcs plus "administratifs", d'ordre juridique par exemple, qui rejoindront notre vocabulaire lorsque les conquêtes françaises se heurteront aux possessions ottomanes.

3 - Au cours de la colonisation de l'Afrique du Nord aux XIXe et XXe siècles, des mots populaires, qu'ils viennent du turc ou de l'arabe classique, sont rapportés par les soldats français et les colons, avant d'être diffusés parmi la population de leur pays d'origine. Ils sont souvent devenus argotiques sinon vulgaires dans notre langue, perdant le niveau de langue qui était le leur dans leur culture d'origine.

4 - Aujourd'hui, la situation s'est complexifiée, les emprunts étant divers, mais toujours conséquence plus ou moins directe des décolonisations survenues dans la seconde moitié du XXe siècle :

À la suite de l'émigration en France de travailleurs nord-africains au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des mots d'arabe dialectal maghrébin "francisés" sinon "anglicisés", se sont répandus dans les banlieues et sont désormais employés par des Français d'origine maghrébine ou non, utilisant ce vocabulaire, un peu à la manière de l'argot parisien ancien, comme éléments du code d'une communauté et déchiffrables uniquement par ses membres. Le rap, première forme d'expression musicale de ces dernières années en France, a permis la diffusion accélérée de ce vocabulaire.

D'autre part, des mots, transcrits tels quels dans le vocabulaire français, sont aujourd'hui employés quotidiennement soit par des chercheurs, soit par les médias et les politiques. Ils désignent, sous la plume des premiers, des réalités matérielles, culturelles ou spirituelles inconnues de notre langue parce qu'extérieures à notre culture. Pour les deux autres, depuis une quarantaine d'années, il s'agira d'un vocabulaire lié à l'actualité politique en lien avec le Maghreb ou le Proche et Moyen-Orient. Il est à noter que celui-ci sera désormais également diffusé par les nouveaux réseaux dits "sociaux", sans que ceux qui les utilisent aient, souvent, une quelconque connaissance du sens des mots qu'ils emploient.

Doit enfin être notée l'importance du vocabulaire gastronomique qui s'est imposé, lui, à tous les niveaux de la société, des banlieues aux universités, des journalistes aux politiciens. Résultat des dernières vagues d'immigration venues d'Afrique, Noire ou du Nord, ainsi que de celle arrivée de Turquie, il est utilisé par les nouvelles générations qui ont adapté les recettes venues des pays de leurs parents ou grands-parents aux réalités occidentales et françaises. À défaut d'avoir conservé la langue des "ancêtres", on a gardé le nom des plats en les partageant. Et l'usage des mots désignant les plats ainsi préparés est de plus en plus répandu dans l'ensemble de la population majoritaire.

Ces séries d'emprunts se sont succédées grosso modo dans le temps, témoignages de l'évolution aussi bien des rapports "civilisationnels" entre le monde arabo-musulman et le monde occidental au cours de l'Histoire, que du regard porté sur l'autre, de l'image qu'on s'était créée de l'autre. Ainsi, fort schématiquement, dans un premier temps, l'apport a-t-il été scientifique au sens large : on apprend de l'autre en mathématique, en chimie, en botanique, en médecine, etc., puis on a été attiré par l'exotisme, le "divertissement" qu'il procure. Enfin, on le moquera ou le méprisera pendant la colonisation avant qu'il ne soit aujourd'hui synonyme de diabolisation de la part d'une certaine oligarchie, mais également de métissage de la part des communautés peuplant la France.

Ces échanges - car il ne s'agira jamais d'influences à sens unique - sont la preuve des rapports de force, des évolutions respectives des sociétés qui furent et sont encore en contact, aussi bien dans les domaines économique, militaire que culturel ou artistique. Combien de fois n'a-t-il pas été remarqué que des mots avaient effectué des allers et retours entre plusieurs langues, que tel mot "venu" de l'arabe, du turc ou du persan, était en fait un mot français "transformé" et à nous rendu. "Où s'arrêter ?", quand on se rend compte que chaque mot venant du monde musulman vient lui aussi d'ailleurs, quand on se rend compte également de la part d'arabe ancien présente dans les héritages grec et latin du français, les possessions des empires athénien, macédonien, puis romain s'étant étendues, et largement, dans un monde aujourd'hui musulman, tout comme la part de grec (mais cela est plus connu) dans la langue arabe savante des débuts de la civilisation musulmane.

Combien de fois a-t-il fallu se rendre à l'évidence que, justement, il n'y avait pas d'évidence dans la paternité de tel ou tel mot, qu'il ne pouvait y avoir dans cet ouvrage résolution de tous les problèmes étymologiques liés aux apports de l'arabe du turc et du persan au français pour l'unique raison que l'exercice de la parole est une activité exclusivement humaine et comme toute uvre humaine objet de doute, d'interrogation, de mystère.

Yazid Kheloufi, une calligraphie concrète

La représentation figurée existe depuis toujours dans la civilisation musulmane, et les lettres dites''arabes'' ont été utilisées à cette fin par tous les peuples les employant pour écrire en arabe, en farsi ou bien en urdu, pour prendre les langues les plus courantes.

Avec, toutefois, une différence avec les calligrammes tels que nous les envisageons en Occident qui sont en général des textes figurés écrits par leur auteur même. Dans la culture arabe (à savoir exprimée dans cette langue et non produite par telle ou telle ethnie), le calligraphe n'est pas, en général, l'auteur du texte qu'il écrit. Et, jusqu'à une époque très récente, on reproduisait des figures dont le texte et la forme leur correspondant avaient été définitivement fixés. Ce qui permet en passant d'affirmer que l'interdiction de la figuration humaine ou animale en islam n'est absolument pas un dogme. Seul Dieu n'est jamais représenté. Ses messagers non plus en général. Mais les animaux ou les humains le furent chez de nombreux peuples musulmans, poursuivant en cela des traditions qui étaient antérieures à l'apparition de l'islam.

Ce n'est qu'avec le contact entre les artistes de culture musulmane et ceux d'autres cultures, avec également le développement d'un certain individualisme, l'artiste cessant d'être, dans un sens, un artisan agissant au sein d'une communauté pour devenir un individu ayant sa propre démarche, que la calligraphie musulmane s'est métamorphosée, s'est renouvelée. Cela est, dans le monde arabe, le résultat de démarches personnelles d'artistes plus ou moins isolés, alors qu'en Iran, par exemple, c'est une démarche beaucoup plus générale et ancienne, pour une raison culturelle essentielle : l'importance, depuis des siècles, d'une école décorative née bien avant l'islam et qui s'est développée plus aisément que chez les peuples arabes avec l'arrivée de l'islam en raison de la dimension chiite de la religion musulmane pratiquée dans ce pays. En effet, la relation à l'image est beaucoup plus forte dans le monde chiite que dans le monde sunnite. Il suffit de voir en Iran ainsi que dans les autres régions à dominante chiite, les peintures murales montrant des êtres humains, des oiseaux, et autres créations dites "divines", ornant nombre de bâtiments, ainsi que les posters en vente sur les trottoirs des grandes villes et qui représentent les imams de la tradition chiite, principalement Ali et Husayn.

Yazid Kheloufi, artiste algérien, est à la limite de ces deux mondes car il a choisi, lui de culture sunnite, d'appuyer sa démarche artistique sur l'uvre de plusieurs penseurs ayant à voir avec le monde perse. Ainsi, pour sa peinture, il s'est intéressé à la philosophie illuminative de Sohrawardi, né à Médie, dans le nord de la Perse, et mort à Alep, en Syrie en 1191, alors que pour ses calligraphies, il utilise les écrits de Abou Hayen el-Tawhidi, philosophe mystique, savant et poète d'origine arabe, puisque né à Bagdad, mais ayant vécu en Iran, à Shiraz, où il est mort au début du XIe siècle de l'ère chrétienne. A une époque où le repli sur soi, communautaire, identitaire, est si fort, un peu partout dans le monde, Yazid Kheloufi, lui, ne se sent bien que dans le dialogue, l'échange, la "confrontation" source de création.

Eduqué dans une école coranique, et, donc, très jeune, mis en contact avec la lecture, celle du Livre sacré, bien sûr, mais également avec l'écriture, puisqu'une de ses activités était de s'exercer à recopier les versets du Coran, Yazid Kheloufi a très vite compris qu'il aimait "regarder", admirer les courbes, parfois les couleurs, des lettres arabes, leur variété et, peut-être même découvrir les liaisons secrètes entre ces formes et le sens souvent mystérieux des mots ainsi rendus visibles par l'encre répandue sur le papier.

Certes, les uvres de ses premières années d'artiste furent essentiellement picturales, mais il savait depuis longtemps qu'il était fait pour l'écriture, non pas pour le recopiage à l'infini des mêmes graphismes figés, qui amène la sclérose et donc la mort de la calligraphie, mais pour une création qui ne soit pas détachée du passé, mais, au contraire, issue de celui-ci. Il lui fallait abandonner les formes épuisées pour redonner vie au fonds infini des textes en langue arabe, créer de nouvelles manières d'en arranger les lettres pour mêler par la beauté le sens des textes, philosophiques, scientifiques, ou même érotiques au mystère poétique qu'ils inspirent. Et les créer sur de nouvelles matières, l'argile par exemple. Cette liberté créatrice retrouvée a permis à Yazid Kheloufi d'être en harmonie avec la liberté qui était celle du monde musulman lors de sa grandeur. Nous n'en voulons pour preuve que ce texte de Tawhidi, daté de 969, et extrait de De l'octroi de la jouissance et de l'exercice de la convivialité, ouvrage dans lequel notre calligraphe a tiré l'ensemble des textes qu'il a écrit, et qui préfigure les poèmes des grands poètes persans que furent Hâfez ou Omar Khayyam :

"Voici mes plaisirs : la sécurité ; la santé ; tâter les rondeurs lisses et brillantes, gratter les galeux ; manger des grenades en été ; boire du vin une fois tous les deux mois ; coucher avec les femmes insensées et les garçons imberbes ; me promener sans pantalon parmi des gens qui n'ont point de pudeur ; chercher querelle aux gens maussades ; ne point trouver de résistance auprès de ceux que j'aime ; me frotter aux sots ; fréquenter comme des frères les gens fidèles et ne point chercher la compagnie des âmes viles."

En 2002, il propose en guise de calligraphies des "blocs" d'écriture qui constituent des figures, géométriques en général, aux titres énigmatiques : du temps terrestre au temps pur, ou bien de l'état d'aboutissement à l'état d'arrivée. Les lettres, en elles-mêmes, ne dessinent pas de figures. Ce sera l'année suivante, en 2003, que les choses évolueront avec, par exemple, ce j'écris donc j'existe, qui nous permet de découvrir plusieurs utilisations de l'écriture en tant que graphie. D'une part un texte calligraphié dans les règles, à savoir en lignes horizontales superposées, écrites de droite à gauche, et d'autre part deux disques liés l'un à l'autre et semblables à des roues crantées, comportant un texte constitué de lignes d'écriture concentriques (et non spiralé) et d'une ultime ligne, figurant les crans des deux roues et constitués de lettres dont on a épaissi le trait et exagéré les aspérités. Le texte, de al-Tawhidi, évoque son amitié avec son contemporain, le philosophe persan Abou Soleyman al-Mantiqi et s'interroge sur ce qui peut, finalement, différencier le savoir de l'ignorance. Quant au titre, il est de l'artiste et il évoque le fameux "Je pense donc je suis" de Descartes, affirmation que l'artiste associe au "doute", mis en lumière par al-Ghazali, les deux philosophes étant convoqués, ensemble, au service de la geste première de Yazid Kheloufi : le geste calligraphique.

D'autres uvres de Yazid Kheloufi réalisées au cours de la dernière décennie, mettent en jeu des écritures. Avec des variations sur le format des lettres, la couleur, et toujours en utilisant des textes de al-Tawhidi comme ses trois al-tajalliyât (signifiant "théophanie" en arabe) et traitant de la spiritualité soufie en islam.

Dans l'uvre intitulée Dialogue, le texte est écrit avec différents caractères, la forme rejoignant ainsi le fond puisqu'il s'agit d'un dialogue entre lettrés, philosophes et papetiers se déroulant dans le souk des copistes à Bagdad. La phrase qui, à l'oreille de Yazid Kheloufi, était la plus importante de cette discussion est la suivante : on demande à l'un des interlocuteurs : "C'est quoi l'intégrité ?" et celui-ci répond : "C'est lorsque une chose est juste à la limite entre l'excès et la négligence". Et, afin de rendre plus "vivant" le dialogue, il a désordonné les phrases, les mots, mêlé les sujets, du plus profond au plus anodin comme avec cette question sur le "sexe" des pantalons

L'uvre intitulée Mihrâb concerne l'image et sa relation avec le monde des choses. Et al-Tawhidi évoque dans cet extrait la relation qui existe entre les connaissances proprement humaines et la méditation née de la Révélation. Le mihrab désigne la niche devant laquelle se déroule la prière musulmane et qui n'est pas sans rappeler la niche devant laquelle, avant Vatican II, dans les églises, se déroulait la prière catholique avant que le prêtre ne lui tourne le dos. Dans la création de Yazid Kheloufi, on remarque que, suivant en cela une tradition très ancienne, l'écriture se déploie aussi bien à l'horizontal, de droite à gauche, comme il est normal que cela soit pour l'arabe, que de bas en haut, ainsi qu'inversée (dans le sens où il faut retourner l'uvre pour pouvoir en lire le texte). Il n'est pas rare, en effet, de voir dans les manuscrits anciens des textes qui, ainsi, présentent des lignes d'écriture ne respectant pas la direction ordinaire. L'écriture arabe est une écriture nomade, à savoir une écriture qui se joue de l'espace, qui peut aussi bien, comme ici, partir dans tous les sens que présenter des lettres plus ou moins "déformées", sans que le sens ne se perde. Ainsi les quelques mots qui filent vers le ciel et qui signifient : "l'univers s'égale-t-il ?"

Il nous faut également nous intéresser aux deux têtes de chapitre de l'uvre d'al-Tawhidi qu'il a reprises. Elles sont intitulées : la septième nuit et la huitième nuit. En effet, De l'octroi de la jouissance et de l'exercice de la convivialité est un ouvrage constitué de 37 "nuits", chacune constituant un chapitre. Là encore l'écriture de Yazid Kheloufi s'échappe en tous sens et, comme indiqué précédemment, se joue de la régularité. Au cur de chacun de ces textes, un groupe de lettres que nous pourrions qualifier, par commodité, de "majuscules" (alors que ces dernières n'existent pas en arabe), choisies pour leur beauté plastique et sans aucune relation linguistique les unes avec les autres se détachent, plus grandes, plus grasses, comme des flammes noires surgies du texte en arrière-plan.

Une autre uvre, intitulée Imaginaire, et que l'artiste a sous-titrée avec une citation du penseur arabe al-Buni contemporain d'al-Tawhidi : "Ne croyez pas que vous percevrez le mystère des lettres par la logique. Vous n'y arriverez que par la Vision et la faveur divine !" représente un profil humain. Le plus remarquable est que la ligne le constituant est formée par la juxtaposition de deux types d'écriture, l'une des deux, celle servant d'arrière-plan à la silhouette, étant, de plus, inversée. Dans ce texte, al-Tawhidi évoque les spéculations de deux philosophes grecs à propos de la guérison que l'on peut obtenir par le mental, ou de la puissance des illusions qui voilent une réalité que nous ne connaîtrons jamais. Quant au profil, il veut symboliser, pour Yazid Kheloufi, la lutte incessante de l'homme entre lui-même et le double qui l'habite, un double inversé (comme l'écriture), la lutte incessante entre le moi et le non-moi, la matière et l'anti-matière. Et de cette confrontation, naît une ligne claire, visible, concrète

Ce type de silhouette, nous allons le retrouver dans une uvre très récente, un triptyque qui, lui, n'a rien de mystique ni de philosophique. Il s'agit de l'hommage rendu par l'artiste à deux jeunes martyrs devenus a posteriori les "déclencheurs" du "Printemps arabe", l'Egyptien Khaled Saïd qui succomba aux coups de la police d'Alexandrie en juin 2010 et le Tunisien Mohammed Bouazizi, beaucoup plus connu en Occident, et qui s'était immolé par le feu en janvier 2011 lorsqu'on lui interdit, une fois de trop, de vendre ses légumes à la sauvette dans les rues de sa petite ville, faute d'autorisation.

Ce triptyque s'intitule Tahrir Square du nom de la désormais célèbre place du Caire où s'est déroulée la majeure partie des manifestations en Egypte qui ont conduit, avec l'accord sinon le soutien de l'armée, au départ d'Hosni Moubarak en février 2011. Les textes que nous voyons sur ces trois panneaux sont en fait constitués des slogans qui ont été crié, hurlé par les manifestants sur ladite place comme "le peuple veut changer le système !", "le sang des martyrs ne coulera pas pour rien !", "on exige un gouvernement démocratique, pas de gouvernement dirigé par les militaires ! "c'est toi qui dégage, Moubarak, moi je reste !", etc. Le panneau de droite, lui, est principalement constitué d'un profil composé de lettres de l'alphabet arabe dont les deux premières sont le "alif" et le "bâ" (issues d'alphabets plus anciens et qui donneront les " alpha" et "bêta" de l'alphabet grec), ce "alif" et ce bâ" formant, unis, une croix et un croissant représentant symboliquement les deux principales composantes culturelles de l'Egypte d'aujourd'hui.

L'écriture est une source inépuisable de créations, que celle-ci soit envisagée comme transmission de sens ou bien transmission de formes ou bien encore, comme dans les uvres de Yazid Kheloufi, héritier de milliers et de milliers d' "écriveurs" depuis l'aube des civilisations, de "matérialisation" de réflexions, de pensées, d'histoires vécues ou rêvées, de mise en beauté de la beauté de l'esprit, l'une comme l'autre se nourrissant mutuellement. Les écritures de Yazid Kheloufi semblent abstraites (comme le sont les écritures aujourd'hui, même la chinoise), à savoir "illisibles" pour celui qui n'en connaît pas les clefs, mais en fait, bien concrètes, représentant des parts du monde, donnant forme matérielle aux hommes qui le peuplent et à ses paroles. Des "voix" de l'homme sur la terre, voilà ce que sont les uvres de Yazid Kheloufi.

Et c'est bien pour cela qu'elles sont tracées dans l'argile, de cette poussière dont nous sommes faits.

___________________________________

Le site de l'artiste présente en image toutes les oeuvres citées dans cet article : http://yazidkheloufi.blogspot.fr/

François Augiéras ou l'Innocence de l'azur

François Augiéras n'aimait pas Paris, même s'il savait que c'était "là" que pouvait se jouer, dans un sens, sa fortune littéraire. Parce qu'elle est grise, sale et triste. Il n'aimait pas les villes en général et, même s'il était resté un temps à Alger, par obligation, cette capitale, non plus, ne l'intéressait pas outre mesure. Il traversa Ghardaïa, six cents km plus au Sud, l'une des plus belles oasis sahariennes, sans s'attarder sur son urbanisme étonnant, le bleu de ses crépis, les vagues de ses murs. Les cinq petites cités construites au milieu des palmiers - plantation artificielle - commençaient alors à se développer, à se "moderniser". L'ensemble devait avoir une beauté aujourd'hui à jamais perdue. Pourtant, à part quelques lignes dans des lettres à des amis, jamais il ne semblait l'avoir remarquée, pressé qu'il était de s'en aller vers un ailleurs plus "sauvage".

Augiéras n'aimait pas la France, il haïssait notre société "moderne", son matérialisme, son administration, ses règles, une société qui laisse peu de place à la fantaisie, à la liberté, où l'argent tient le rôle le plus important, celui d'être presque l'unique raison de vivre. Alors que dans le désert, l'homme redevient lui-même - l'homme occidental s'entend - dépouillé de ses attributs sociaux, affranchi des codes qu'il est obligé de respecter dans son propre monde. Ses adversaires redeviennent "vrais" et non "créés" par la société : ce sont le sable, la tempête, le froid ou la chaleur extrême, la piqûre d'un scorpion, la faim, la soif. La solitude est consentie et non obligée comme dans le désert humain de la grande ville. Le désert, comme mode de vie, par ce qu'il apporte aux hommes aussi bien comme beautés que comme défis.

Et, la nuit, on peut voir les étoiles, mille fois plus nombreuses qu'en Europe parce qu'aucun éclairage ne nous ravit le ciel, parce que les brumes et les pluies y sont rares, parce que le noir absolu de la terre nous mène à lever la tête et à regarder la voûte parfaite du ciel, constellée de tant d'étoiles que leur spectacle inhumain ne peut que nous fasciner tant il est à la fois gigantesque et varié dans les teintes, les intensités, les équilibres des nuages étincelants.

Et dormir sous un véritable "ciel de lit" est pour Augiéras le sommet du bonheur, dos au sol et le visage face au spectacle de l'univers.

Augiéras, en quittant la civilisation, avait redécouvert la nature originelle, la "barbarie". La civilisation, issue du "civis" latin, synonyme de tant de noblesse empreinte de politesse, de "polis", la cité, lieu d'éclosion et de développement de la pensée humaine au travers de la science, de l'art, de la religion, devenait le lieu à abattre, à détruire, à balayer d'un vent nomade. Dans l'Histoire toutes les civilisations ont disparues, emportées par ceux qu'elles appelaient "barbares", étymologiquement : au langage incompréhensible donc "extérieur à celui de la cité, de la civilisation", et ce sont ces barbares, ces "sauvages" (de "sylva", la forêt) qui ont permis de régénérer les lieux et les symboles en ruines, pour qu'y éclose à nouveau, plus tard, une nouvelle civilisation. Mais Augiéras, homme cultivé et lettré, ne pouvait regarder ce monde "barbare", sans créations humaines, qu'en homme irrémédiablement civilisé et non en barbare : sa vision du désert ne pouvait être que sa propre création

Dans ses lettres, il cite certes l'Asie Centrale, mais évoque l'art moghol, l'Europe du XVIIe siècle et même Los Olvidados, le film de Luis Bunuel sorti sur les écrans français en 1950. La barbarie doit rester un spectacle, un art de vivre. Sinon, comment expliquer une telle brièveté dans ses séjours algériens. Nombreux certes, mais toujours ponctués de retours en France, dans son Périgord d'adoption, aux sources mêmes de l'Histoire de l'Art.

Augiéras n'aimait pas l'Eglise catholique. Il en détestait l'aspect missionnaire : enseigner, pratiquer, répandre. Et au désert, pas de véritable religion. Quelques teintes musulmanes certes dans la culture des autochtones, surtout à Ghardaïa et Beni-Isguen, dont le rigorisme religieux est encore très présent aujourd'hui, mais une simplicité de croyance, de pratique qui lui semblait plus près du monde qu'il recherchait. Même si l'islam était né "en ville", à la Mecque, important carrefour commerçant, au VIIe siècle, son texte sacré, le Coran, s'adresse de prime abord aux populations nomades et arabes de la région. Le mot "Bible", en grec, signifie "le livre", et "Coran", en arabe, "lecture". Le nomade face au sédentaire. Et au désert, les nomades qu'il rencontrait, qu'ils fussent arabes ou berbères, étaient imprégnés de cette culture musulmane qui donne aux gestes, aux sourires, aux paroles, mille nuances, mille douceurs et, en même temps, la violence, celle des pluies comme celle des températures ou des vents, comme celle régissant les rapports entre les tribus, entre les membres d'une même tribu, comme par exemple au sein des Chaamba Mouadhi d'El Goléa

. Apparente contradiction parmi tant d'autres, de l'exubérance décorative à l'abstraction géométrique la plus rigoureuse.

Augiéras n'est pas devenu musulman, n'a même pas été tenté par cette religion-là, même si les alliances, dénoncées par ses tenants orthodoxes, avec les croyances anté-islamiques, faites d'idolâtrie et de pratiques magiques, ne devaient pas lui déplaire. Sa religiosité était simple, "naturelle", rejoignait celle des hommes de la Préhistoire qui ont parsemé le Tassili en-Nadjer de peintures ocres et noires, et les Hauts-Plateaux, où il a vécu, de gravures rupestres géantes, animaux réels ou fantasmagoriques. En Algérie, il a peut-être eu la prescience de l'Absolu, de la "Claire Lumière Primordiale" dans la solitude ensoleillée des hamadas désolées, dans laquelle il puise toute l'énergie qui emplit son corps et son esprit à chaque page du Voyage des morts consacrée à son expérience algérienne. Cette énergie ne sera qu'une manifestation de "l'Energie à l'état pur" qu'il retrouvera dans son Voyage au mont Athos.

Lorsqu'il décide de ne plus retourner dans le désert algérien, c'est pour se perdre presque définitivement, malgré les escapades mystiques au mont Athos, dans la forêt périgourdine, le désert et la forêt n'étant que les deux faces d'une même marge où un homme seul rencontre d'autres hommes, seuls et "sauvages".

Dans la forêt du Moyen-Âge occidental, on cherche le vieil ermite auprès de qui on peut trouver un peu de sagesse loin du "monde" ; dans le désert égyptien du VIe siècle, on va à la rencontre d'un anachorète silencieux pour être lavé de la misère du "monde". Dans une uvre d'Augiéras, sous les frondaisons qui bordent la Vézère, dans le sombre Sarladais,, un adolescent, "Apprenti-Sorcier", est initié aux secrets de la vie "sauvage" par un adulte étrange et religieux, et plus tôt, dans le désert algérien - et le désert est une terre "obscure" - un enfant avait recherché auprès d'un vieillard les mêmes vérités.

Car son oncle, établi au Sahara, fut pour lui comme une chance, une occasion de filer là-bas, de trouver les raisons face aux "autres" de quitter la France. Cet oncle vivait seul dans un fortin à Bel Bachir, tout près d'El-Goléa, oasis au centre de l'Algérie, à environ 800 km d'Alger, sur la route du Sud, de Aïn-Salah, de Tamanrasset. C'est une ville assez quelconque, située au pied d'une éminence dominant le vide d'un plateau pierreux. Il s'y trouve une église, les restes du Père de Foucault, et une des plus anciennes mosquées du pays dans un ksar délabré. L'oncle accueillit son neveu et tout ce qui arriva là ne nous est connu qu'au détour des écrits pas nécessairement autobiographiques et sans cesse réécrits de François Augiéras, tour à tour adolescent attardé jouant au vieil homme des tours à l'Abdallah du Pays de l'or noir, enfant cherchant dans l'amour et les désirs de son oncle un substitut à l'absence de son père, mort avant sa naissance. Il n'arriva pas à démêler la part d'affection et de haine qui va le lier à lui, la part de masochisme également, toutes choses étant de prime abord sans rapport avec le désert si ce n'est que l'isolement, la solitude des deux protagonistes permit une exaltation plus grande des sentiments et des actes de l'un comme de l'autre

Il n'y a pas de nuances dans le désert, le pastel est absent des roches et des ciels du jour ou de la nuit, le jour très chaud succède à la nuit glacée et les sentiments se teinteront de cette violence.

Augiéras aimait cette barbarie, méprisait les us et coutumes de la cité, et dans son désert, peu lui étaient nécessaires les codes du "monde"

Il ne le quittera que pour visiter les villes des oasis qui seront comme le rappel ténu de sa vie de civilisé. C'est là qu'il ira chercher l'amour féminin tarifé puisque tout se vend, tout s'achète dans la société des hommes. Les bordels, les quartiers réservés, souvent situés à la lisière du désert, appartiennent encore à la ville, comme les casses automobiles, les déchetteries où les conserves rouillées reposent non loin des puretés de son univers. Augiéras, homme civilisé fou de barbarie, à la croisée des deux mondes quoi qu'il en dise, sera amoureusement placé dans la même situation, recherchant des filles pour une satisfaction presque "bourgeoise" de ses instincts, et qui, par leur situation géographique, devaient plus ou moins parler la langue du colonisateur, sa langue de "civilisé", alors qu'il aimera les garçons du désert, "enfants sauvages", nomades bergers, dont la langue, berbère ou arabe, lui était quasiment inconnue. C'est avec eux qu'il vivra ses plus intenses émotions "sentimentales" parce qu'il verra dans l'adolescent en face de lui, pauvre, poussiéreux et beau, le symbole humain du monde qu'il aime. Prenant un temps le pseudonyme d'Abdallah, il devint l'Arabe dont il rêve de jouer le rôle. Car tout cela n'est que théâtre.

Plusieurs successifs voyages en Algérie, dont certains à El Golea, seront tentés, réussis, et le dernier aura lieu après la mort de l'Oncle, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Jamais ou presque Augiéras ne fait allusion à cette guerre dont il tira parti pour retourner en Algérie. Et jamais, dans ses textes, il ne formule le moindre jugement sur le colonialisme, les massacres des uns ou des autres, comme si cela ne le concernait pas, était trop loin de lui, trop "misérable", lui qui s'était exclu de la société d'où il venait, lui qui en avait rejeté tous les classements moraux, lui qui voyait dans l'Arabe, dans la beauté de ses yeux, un modèle, un archétype de "Premier matin du monde". Les fellaghas, évoqués de temps en temps, ne seront que des éléments factuels dont il faut tenir compte certes, mais rien de plus n'interfère dans sa recherche d'un absolu primordial. Il aimait pourtant porter son fusil, rester posté sur le chemin de ronde d'un fort ouvrant sur l'espace, le vide, "faire la guerre", ou plutôt jouer à la faire, en toute innocence, dans ce qu'elle a d'activité virile, retrouvant le sens premier des guerres antiques ou du Moyen-Age, avec ses codes d'honneur, son cérémonial et ses marques de courage. Il avait la jambe nue battue par sa cartouchière, le torse nu sous la chemise déchirée, sa peau était en contact avec le soleil, le vent, le sable en poussière, il insiste mille fois sur sa "jeunesse", sa "force", sa "beauté sauvage", tout ce qui faisait de lui un homme à la fois primitif et nouveau, le désert étant là bien avant l'oasis, l'oasis où s'agglutinent les sédentaires, souffreteux et quelconques. Et c'est bien du désert que viennent les tempêtes qui balaient les oasis.

Le Maghreb d'Augiéras s'est résumé à quelques séjours à Marrakech ou Agadir, à quelques allers-et-retours en Tunisie (dont un à la fin de sa vie). Et son Algérie, c'était le reg au nord d'El Goléa, l'Erg Occidental tout proche et ses habitants aimés, jeunes nomades, clairsemés, qui les peuplaient. Il fut peut-être "barbare en Occident", mais surtout un Occidental devenu lui-même en "Barbarie", non pas celle, réelle, des caravanes répétant inlassablement les mêmes courses sur les mêmes pistes d'un point d'eau à un autre point d'eau au gré des vents, du froid et de la soif pour une population qui n'a rien décidé mais qui doit y vivre, non pas celle, réelle, d'un berger pris dans le corset des traditions et des codes sociaux de la tribu auquel il appartient, mais celle d'un Français voulant être libre, et considérant le désert comme l'immense terrain de jeu théâtral de sa destinée au milieu d'adolescents dont la jeunesse, la beauté, la fougue en font des êtres en devenir, des modèles, dans son esprit, de ceux qui pourraient bientôt réanimer le monde, retrouvant les "vraies" valeurs, celle du courage, de la volonté, de l'amitié et de la beauté.

Lui qui se disait souvent Slave venu de l'Est, a au cours des années élargi le champ de ses origines mythiques jusqu'à l'Asie Centrale, où les déserts sont nombreux ; il s'est fait "chaman" initié, capable d'entreprendre des ascensions célestes aussi bien que des descentes infernales et, ayant décrypté le langage d'un désert devenu terre de magie, il a créé à son tour, par le choix des mots, par une travail sur le texte inlassable, l'érodant comme s'érodent les pierres du désert, une œuvre "magique" et innocente.

La Méditerranée étoilée de Kateb Yacine

Kateb Yacine fait partie de ces écrivains déchirés par la Méditerranée et son histoire. Lui, le "Berbère", a voulu toute sa vie se placer au cur de l'Histoire réelle comme fantasmée de son peuple, qui, face aux Romains aux Arabes puis aux Français, pour prendre les épisodes les plus importants des deux derniers millénaires, a toujours su résister. Et c'est pour cela que son œuvre sera liée à cette histoire, mais également à sa vie qui en est un maillon.

C'est le substantif "berbère", issu de "barbare", qui vient d'être employé ci-dessus, mais Kateb Yacine n'aimait pas ce mot offert par les envahisseurs romains et conservé depuis. Ce mot, d'origine sanskrite et repris par les Grecs, qualifiait tout d'abord le langage incompréhensible des oiseaux, puis celui de tout homme ne parlant pas la langue des "civilisés" de l'époque, c'est-à-dire les Grecs, puis les Romains. Il préférait, et il n'était pas le seul, le mot amazight, qui, en berbère, signifie "homme libre". Et les Berbères, premiers occupants du Nord de l'Afrique, aiment revendiquer cette liberté encore aujourd'hui en se rebellant bien souvent contre le pouvoir central algérien qui, depuis l'Indépendance a tout fait pour ignorer leur histoire, leur langue et leur culture, même si la situation a évolué ces dernières années.

Yacine Kateb, qui, très tôt, se fera appeler Kateb Yacine, mettant en avant un nom de famille prémonitoire puisque Kateb, en arabe, signifie "écrivain", est né en 1929, dans les Aurès, région montagneuse et berbère de l'Algérie, non loin de Guelma dans l'est du pays. Sa vie et son uvre prendront place dans un contexte géographique et historique particulier, celui de la fin de la colonisation française, cette colonisation qui remplaça arbitrairement le nom de ses ancêtres, Keblout, par celui de Kateb, forçant ainsi, bien involontairement, le destin à faire du jeune Yacine un écrivain qui sera tout entier opposé à la France coloniale tout en étant l'un des enfants de sa langue puisque le français sera sa langue principale d'écrivain, et un infatigable héraut de la cause berbère tout en écrivant "comme un Arabe" puisqu'il rejettera l'écriture cartésienne, celle des sédentaires, pour privilégier l'écriture sinueuse, spiralée, celle des nomades, des Arabes, les avant-derniers envahisseurs

Ainsi l'œuvre de Kateb Yacine n'existera que parce qu'elle aura intégré, maîtrisé, en un mot "conquis", la langue et l'esprit des deux principaux conquérants de sa terre berbère.

Du français aux langues du peuple

Le 8 mai 45, Kateb n'a pas encore seize ans, et la France célèbre la fin de la seconde guerre mondiale. On défile dans la liesse sur les Champs-Élysées alors qu'en Algérie, le même jour, l'armée française tire sur la foule rassemblée et qui réclamait une indépendance qui avait été promise en contrepartie de l'aide apportée par les Algériens dans la lutte armée contre le nazisme et le fascisme. Des milliers de morts soigneusement cachés en métropole, entre autres à Sétif et Guelma, toujours dans l'Est du pays, des milliers de prisonniers, dont Kateb Yacine qui, adolescent donc, fait la connaissance pour plusieurs mois des camps d'internement construits sur les Hauts-Plateaux.

Kateb, qui avait été l'un des rares indigènes à fréquenter, après l'école coranique, l'école de la République Française parce que fils de notable, l'un des rares à y apprendre la Révolution Française, mais également la littérature, la poésie française, découvre soudain en prison la "vraie" Algérie, en chair et en sang, il découvre "son" peuple alors qu'il "perd" sa mère. Celle-ci, en effet, le croyant fusillé, en perd la raison et sera enfermée de longues années à l'hôpital psychiatrique de Blida.

Le 18 mai, il écrit un poème en alexandrins et rimes croisées, au titre explicitement référentiel : Demain, dès l'aube, allusion transparente à un célèbre poème de Victor Hugo qui exprimait sa douleur face à la séparation d'avec sa fille, alors que l'adolescent traduira de façon aussi lyrique que maladroite, la douleur liée à la séparation d'avec sa mère.

Une mère qui reviendra bientôt, "métamorphosée", dans d'autres poèmes, à la fois mère et amante, transfigurée en allégorie de la langue dite-maternelle, une langue qui, pour Kateb, sera langue "étrangère" puisque sa véritable langue sera le français, langue "d'emprunt".

Une fois libéré, il reste dans son village, dans sa chambre, plongé dans Baudelaire et puis aussi dans Lautréamont, fait la connaissance d'une cousine, qu'il nomme "Nedjma", une femme mariée avec qui, lui l'adolescent, aura une liaison de quelques mois seulement tant il était écartelé entre cet amour pour une femme et son amour pour une Algérie indépendante qui commençait de grandir et d'envahir toutes ses pensées.

Il quitte sa montagne, rejoint Constantine, la grande ville de l'Est algérien, y rencontre tout ce qu'elle compte de lettrés et de mauvais garçons, de religieux éclairés et de communistes.

En 1947, à 18 ans, il part en France et publie son premier texte au Mercure de France, un poème ferment de l'uvre future : Nedjma ou le Poème ou le Couteau.

Nedjma, c'est en arabe à la fois le plateau central de l'Arabie, le Nedj, l'"étoile" qui est au ciel, mais également le symbole choisi par les nationalistes algériens. Polysémique en arabe, le mot n'évoque rien en français, langue dans laquelle est écrit le poème, puis, plus tard, le roman qui portera ce prénom comme titre. A part, évidemment, la Nadja d'André Breton, ce roman autobiographique de 1927 consacrée par le fondateur du surréalisme à la femme qu'il rencontra par hasard dans une rue l'année précédente et qui mourra, jeune, dans un asile d'aliénés.

Matrice essentielle de l'uvre de Kateb Yacine, Nedjma qui fut l'amante, devient, en littérature, la mère, la sur, la terre qui va habiter son uvre, sans limites, jusqu'à sa mort. Elle est la langue arabe en exil dans la propre langue du poète, ce français qui lui-même est langue "étrangère" en terre algérienne. Ce double mouvement constituera la fissure définitive dans laquelle Kateb Yacine s'investira toute sa vie. Nedjma et Kateb, c'est l'amour interdit, incestueux, aussi bien dans la réalité que dans celui des mots qui l'exprime.

Nedjma ou le Poème ou le Couteau, c'est un poème en français où se greffent de multiples emprunts arabes, soit transcrits tels quels, soient francisés, où se mêlent les cultures arabe et occidentale, amenant une réflexion interminable sur le côtoiement des langues, sur la quête tout aussi interminable de soi, entre l'ici et l'ailleurs :

Et les émirs firent des présents au peuple c'était la fin du Ramadhan

Les matins s'élevaient du plus chaud des collines une pluie

Odorante ouvrait le ventre des cactus

Nedjma tenait mon coursier par la brise greffait des cristaux sur le sable

Je dis Nedjma le sable est plein de nos empreintes gorgées d'or.

En 1948, il rentre en Algérie où son père veut le marier :

"je vois d'abord ma mère qui pousse un cri de triomphe - des youyous - puis une ombre féminine qui se profile derrière un rideau, et mon oncle. Dehors, il y avait le suppléant du cadi [le juge dans la société musulmane arabe] qui était un ami de mon père et le mien aussi. On s'est rencontré au bistro du village et il m'a dit : "je vais te marier demain. Ton père t'a appelé pour ça, ton oncle est là, ta cousine est là, le mariage, c'est demain."

Kateb laisse alors un mot à son père et s'enfuit, rejoint Alger, une grève des mineurs, devient docker et journaliste.

En 1950, il part en URSS, il a 21 ans et son père meurt.

Il retourne en France, apporte un nouveau manuscrit, un roman intitulé Nedjma, aux éditions du Seuil. Où on lui répond : "c'est trop compliqué, ça ! En Algérie, vous avez de si jolis moutons, pourquoi vous ne parlez pas des moutons ?". Mais il insiste. Avec le début, officiel pour l'historiographie algérienne, à la Toussaint 54, de la guerre d'Indépendance de son pays, Kateb Yacine doit quitter la France, sans pouvoir non plus retourner en Algérie, et ses errances en Europe et en Afrique sont difficiles à connaître. On sait qu'il passa par l'Italie, la Tunisie, la Belgique et l'Allemagne, mais sans plus de précision. Il écrit, fait parvenir ses oeuvres comme il le peut à des éditeurs, à des metteurs en scène pour le théâtre. En 1956, il réécrit Nedjma, re-présente le roman au Seuil où cette fois, bien que plus "compliqué" que la première, il est accepté parce que, depuis, l'Algérie, avec la guerre, était devenue "à la mode" et son ouvrage, une affaire commerciale.

Ainsi, à 28 ans, l'enfant terrible de Constantine écrit en français et réussi à faire publier Nedjma, nouvelle version de son premier roman, l'équivalent d'un Etranger d'Albert Camus à qui il écrivit, le qualifiant de "cher compatriote" :

" Exilés du même royaume, nous voici comme deux frères ennemis, drapés dans l'orgueil de la possession renonçante ayant superbement rejeté l'héritage pour ne pas avoir à le partager. Mais voici que ce bel héritage devient le lieu hanté où sont assassinées jusqu'aux ombres de la Famille ou de la Tribu, selon les deux tranchants de notre verbe pourtant unique."

Nedjma, uvre "éclatée", comme le sont les sentiments de Yacine envers la langue française, uvre "française" puisque c'est un roman écrit dans cette langue et que le genre est inconnu du monde arabe et berbère, "algérienne" par ses "détours" qui sont autant de retours, écriture spirale, semblable au mouvement des étoiles. Nous y reviendrons

Et plus de cinquante après sa parution, Nedjma reste l'une des uvres majeures de la

littérature dite maghrébine d'expression française.

Et quelle étrangeté cette écriture inventée par une culture étrangère, française, "butin de guerre" comme il le dit lui-même, et recréée par un homme issu d'un mélange de traditions orales aux versions changeantes, et des bribes d'un autre univers venu de l'arabe écrit, mais qui lui a été transmis par la tradition orale. Le français, une "langue de libération" certes, en tant que porteuse, pour lui, de tous les idéaux de la Révolution, des Droits de l'Homme, et en même temps l'instrument de l'aliénation de son peuple, corps et âme. Et par là même devenue instrument de libération de ce même peuple :

Explorer les abîmes, scruter les horizons, c'est là l'uvre exaltante de l'écrivain algérien. S'il écrit en français, dans la gueule du loup, il n'est pas pour autant coupé de sa langue maternelle. Sa situation entre deux lignes l'oblige à inventer, à improviser, à retrouver sa voix perdue dans le fracas des armes et à s'offrir en cible aux frères ennemis dans la mêlée raciale et les fumées chauvines. Il sent en lui la déchirure et cependant il entrevoit la confluence.

La présence du viol dans Nedjma, c'est le viol d'une langue par l'autre, auquel répond le viol de l'autre par l'une pour pouvoir dans le "corps" de l'autre affirmer son identité. "Qui suis-je ?" s'interrogeait Breton au tout début de Nadja. "Qui sommes-nous ?" s'interrogent les quatre protagonistes, hommes, de Nedjma.

Et Nedjma devient "étrangère" au sein du roman écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, la mère, l'amante, l'Algérie, conquise (violée) successivement par toutes les autorités qui fouleront son corps, son sol et enfanteront des êtres qui ne pourront, à la fin de l'histoire, qu'exprimer le plus profond d'eux-mêmes dans une langue qui n'est pas celle de leur enfance et de tous les souvenirs qui s'y rattachent.

Le centre principal d'intérêt de Kateb Yacine demeure les Algériens. Ne pouvant s'adresser à eux, car il est absent, parce que leur langue ne s'écrit pas, il se tourne vers leurs adversaires : "J'ai écrit en français pour dire aux Français que je ne suis pas Français", disait-il. Dans ce cadre là, il a choisi d'utiliser toutes ses capacités intellectuelles pour leur démontrer que l'Algérie ne pouvait pas être un simple département français d'outre-mer comme le pouvoir en place à Paris tentait de le faire accréditer à l'opinion. Et il présente aux lecteurs de France un pays qui a son histoire, ses cultures, son territoire. Il utilise la langue française comme instrument, mais c'est de l'Algérie dont il parle. Nedjma, femme fatale, objet de désirs de multiples hommes, est à l'image de l'Algérie, "étoile de sang aux origines troubles", liée aux légendes ancestrales de cette terre berbère du Nord de l'Afrique, déesse-mère, matrice de l'uvre à venir, "Marianne" algérienne d'un homme perdu dans ses contradictions, linguistiques aussi bien que politiques (marxisme et mythologie mêlés), homme errant, intellectuel nomade et impuissant, entre exil et Odyssée.

Le thème sera repris deux ans plus tard avec, en 1958, Le Polygone étoilé, assemblage de textes, coupures de journaux, poèmes et récits mêlés et qui ne sera édité qu'en 1966 :

Jamais je n'ai cessé, même aux jours de succès auprès de l'institutrice, de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher, chaque fois un peu plus, au murmure du sang, aux frémissements réprobateurs d'une langue bannie, secrètement, d'un même accord, aussitôt brisé que conclu

.

Le cordon ombilical est donc rompu deux fois, la première "physiquement", la seconde "culturellement" et également "psychologiquement", et c'est cette seconde rupture qui permettra à l'écrivain, plus tard, après l'Indépendance, après avoir assimilé et "traduit" toutes les traditions orales de son peuple, de réaliser sa "trahison" et de continuer son chemin, à la fois géographique et linguistique, revenant à la langue des origines, à celle du peuple, de son peuple, de l'enfance.

Et ce seront les voyages "ratés" au cur du Polygone, l'émigration ayant remplacé le nomadisme, parodies des voyages anciens, ceux des ancêtres mythiques qui traversaient le Nedj en Arabie et suspendaient leurs poèmes toilés sur des pans de murs :

[

] il semble que nous ne serons jamais versés dans un camp bien déterminé, dans lequel nous pourrions prendre des habitudes, mais trimbalés d'un lieu à l'autre, en attendant quoi ? une véritable révolution. Tout nous y pousse, nous y conduit, à commencer par nos gardiens.

Un de ceux-là, justement, appelé "le Docteur" et parlant arabe et qui, un jour d'interrogatoire, presse un vieux fellah d'avouer qu'il a enterré une mitrailleuse dans son jardin : "Ker !", hurle-t-il, mais ne sachant pas prononcer le "q" ni le "r" arabes, son "avoue !" prononcé dans la langue de l'autre, reste incompris :

C'est pourtant dans cette langue qu'il prétendait faire parler le fellah, pour montrer qu'il était un Pied-Noir averti, connaissant le jargon du peuple.

Ker ! Ker ! Ker !

Le fellah aux abois ne savait que répondre. Il suffoquait, se débattait, et ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre. En désespoir de cause, il se mit à crier, lui-aussi, comme le Docteur :

Ker ! Ker ! Krrrrrr ! Ker !

C'était donc si facile ! On ne lui demandait qu'une onomatopée, le cri d'une grenouille ! Oui, M'sieu. Ker ! Krrrrrrrrrrrrrr !

Abandonnant sa langue maternelle pour parler celle de l'autre, pour le faire parler, le Français la rend énigmatique à celui qui est censé la comprendre : épisode tragi-comique où la langue de l'autre (quel qu'il soit) devient cri incompréhensible, cri d'animal (ici, la grenouille), semblable au cri de l'oiseau, cri barbare

Et revient à la mémoire de Kateb à la toute fin du Polygone ce conseil du père :

- Laisse l'arabe pour l'instant. Je ne veux pas que comme moi tu sois assis entre deux chaises. [

] La langue française domine. Il te faudra la dominer, et laisser en arrière tout ce que nous t'avons inculqué dans ta plus tendre enfance. Mais une fois passé maître dans la langue française, tu pourras sans danger revenir avec nous à ton point de départ.

Tel était à peu près le discours paternel.

Y croyait-il lui-même ?

Et Le Polygone se clôt par cette ultime phrase :

Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables - et pourtant aliénés

Fin de partie : il n'a que 29 ans et après Nedjma et Le Polygone étoilé, il n'écrit plus rien. Il se tait et "disparaît". Il voyage.

Au retour du Vietnam, passant par la Syrie, il entend à Damas, rue Abdelkader el-Djezaïri ("Abdelkader l'Algérien"), parler berbère, le berbère parlé par les compagnons de l'Emir Abdelkader et qui l'avaient suivi dans son exil en 1855. La langue avait survécu et se parlait encore en Syrie en 1970 ! Kateb Yacine a 41 ans et il prend conscience que dans l'Algérie indépendante, pour le peuple de son pays, lire Nedjma ou Le Polygone étoilé n'est pas possible : il faut retrouver "la langue du peuple" et s'adresser directement à lui dans ses langues (au pluriel : à savoir l'arabe algérien et le tamazight, la langue berbère, par le biais du théâtre, mais également le français et l'arabe classique).

En 1971, il retourne en Algérie, écrit, clin d'il aux admirateurs de Rimbaud, L'homme aux sandales de caoutchouc, théâtre et poésie mêlés, et s'installe dans l'ouest du pays, à Sidi-Bel Abbes, où il fonde une compagnie théâtrale, subventionnée par le Ministère du travail et non de la Culture et qui jouera, provocation suprême pour le pouvoir en place, des oeuvres en langue berbère, le tamazight, ou en arabe maghrébin, c'est-à-dire dans ce mélange d'arabe populaire et de français qui donne sa personnalité aux peuples de l'Afrique du Nord. Il fulmine contre l'arabisation pure et dure qui rend le peuple étranger à sa propre histoire puisqu'il ne peut comprendre la radio et la télévision qu'à travers les programmes en français, les programmes en arabe lui étant, et c'est un comble, incompréhensibles :

Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, en Algérie, parle le tamazight [le berbère, donc]. Or on nous les présente comme une minorité. Et beaucoup d'Algériens se croient arabes parce qu'ils tombent dans la mythologie arabo-islamique. La véritable identité est crainte, elle pourrait tout changer en Afrique du Nord. Supposez par exemple qu'à la radio, on s'adresse aux paysans du Rif [le mot, en arabe, signifie "campagne", et désigne une région "agricole, montagneuse et majoritairement berbère du Nord du Maroc]. Supposez donc, qu'on s'adresse à ces paysans en tamazight, ça changerait absolument tout. Cette langue a été étouffée depuis des millénaires : les Romains ont voulu imposer le latin, les Arabes leur langue et les Français à leur tour

Mais elle existe, elle vit et elle s'appauvrit, alors qu'elle est la base de notre existence historique. C'est seulement à travers elle que nous pouvons nous retrouver. Le travail de l'écrivain devient, à la limite, presque oral : il faut être présent, parler aux gens, aller à l'encontre du piège qui nous est tendu et qui veut qu'on soit arabo-musulman ou bien algérien de langue française. Voilà les deux ghettos que je veux éviter [

]. L'aliénation fondamentale, c'est de se croire arabe ; c'est l'arabité. Or il n'y a pas de race arabe ou de nation arabe. Il n'y a qu'une langue qui a véhiculé le Coran et dont les Arabes ont tiré gloire. Les régimes politiques se servent de cette arabité pour masquer à leur propre peuple leur identité

Ainsi, Kateb Yacine aura-t-il commencé son uvre en français classique, avant de la parsemer d'arabe, puis de se tourner vers le berbère et l'arabe maghrébin, sans toutefois abandonner les deux autres langues. Quatre langues plus ou moins "maternelles" pour un seul homme, cela est certes beaucoup, mais est la conséquence de l'Histoire de l'Afrique du Nord, de la Numidie "originelle" à l'arabisation forcée des années 70 en passant par les invasions romaine, arabe et française, invasions qui furent entre autres linguistiques faisant de chaque habitant de ces pays dits aujourd'hui du Maghreb, des êtres à la fois complexes et schizophrènes, mais également riches de multiples cultures, plus ouverts sur le monde, aux pensées et aux gestes plus "mouvementés" finalement, retrouvant par là leurs origines mythiques ou non, le nomadisme de leur existence comme celui de leur pensée.

La spirale de l'écriture

En 1958, comme nous l'avons écrit précédemment, Kateb Yacine termine le Polygone étoilé (et n'oublions pas que Nedjma signifie "étoile" !). Ce polygone est un des motifs ornementaux les plus utilisés dans le monde méditerranéen, constitué de deux carrés superposés, dont on a fait pivoter les angles du second de 45°. Cette forme, appliquée à la littérature, sera synonyme de la démarche de Kateb Yacine : lui, au centre de la figure et allant explorer au gré des ses fantaisies chacun des angles aigus du polygone, aux limites du monde et/ou de lui-même, dans un espace où il n'existe plus ni début ni fin, dans un espace qui rayonne, aux limites brisées, nomades et infinies. La figure du Polygone étoilé suggère la multiplicité des facettes, la décomposition des images, le bricolage artisanal du poète :

Il n'y plus alors d'Orient ni d'Occident, écrit Kateb Yacine. Le Polygone reprend ses droits. Et si les rues de Dublin ont des échos à Alger, c'est que l'artiste créateur n'habite pas, il est habité par un certain vertige étoilé, d'autant plus étoilé qu'on est parti du plus obscur de sa ruelle.

Kateb a expliqué dans quelles conditions il avait écrit Nejdma et Le Polygone, écriture difficile à déchiffrer, structure et style originaux ne respectant pas le classique schéma, avec un début, une histoire linéaire, un déroulement logique et une fin nécessaire, qui caractérise le roman occidental en son âge d'or, au XIXe s. On peut d'ailleurs se demander à propos du romancier égyptien Naguib Mahfouz qui fut le premier écrivain arabe à recevoir le prix Nobel de littérature en 1988 si ce prix ne lui a pas été décerné parce que, justement, Mahfouz écrivait comme les Occidentaux, c'est-à-dire des romans "à la Hugo", ou plutôt "à la Zola", et non pas de la littérature véritablement "arabe" comme par exemple celle du Soudanais Tayeb Saleh ou du Tunisien Abdelwahab Meddeb, une littérature où le temps du récit n'est pas celui des Occidentaux, avec un passé, un présent et un futur, simplement parce qu'en arabe, grammaticalement parlant, n'existent que l'accompli et le non-accompli. T. Saleh écrit en arabe, mais A. Meddeb en français et c'est bien une particularité de la littérature maghrébine sur laquelle on insiste que rarement : la mise en français de structures qui sont étrangères à la littérature française.

Kateb, longtemps avant Meddeb, a écrit son oeuvre par fragments, constituant comme un immense puzzle dans les méandres duquel l'Occidental se noie comme il se noie, souvent, à la lecture d'un Coran traduit dans sa langue.

Oui, Nedjma, comme Le Polygone, sont à l'image stylistique du Coran, d'immenses champs de fragments, et même de fragments fragmentés en ce qui concerne le roman, puisque son découpage se double d'un autre découpage, celui de chaque phrase constituée de plusieurs éléments semblant disparates et sans lien les uns avec les autres et ne semblant répondre à aucune logique autre qu'une, "indicible", voulue par l'auteur. Cette fragmentation permet d'une part la juxtaposition de plusieurs temps historiques, mais également de faire dire "je" à plusieurs narrateurs se déplaçant entre plusieurs lieux, simultanément :

La Providence avait voulu que les deux villes de ma passion aient leurs ruines près d'elles, dans le même crépuscule d'été, à si peu de distance de Carthage ; nulle part n'existe deux villes pareilles, surs de splendeur et de désolation qui virent saccager Carthage et ma Salammbô diparaître, entre Constantine, la nuit de juin, le collier de jasmin noirci sous ma chemise, et Bône où je perdis le sommeil, pour avoir sacrifié le gouffre du Rhummel et un autre fleuve [

]. Peu importe qu'Hippone soit en disgrâce, Carthage ensevelie, Cirta en pénitence et Nedjma déflorée

Passé, présent et avenir, ainsi que toute la géographie s'entremêlent au point de donner au lecteur l'impression de tourner non pas en rond, mais en spirale (semblable aux cheveux de Nedjma, seule indication "physique" offerte au lecteur sur le personnage central du roman, mais aussi de l'uvre entière de Kateb). Sa technique consistera à placer côte à côte des tableaux sans lien entre eux, mais renvoyant chacun et tour à tour au présent, au vécu collectif ou individuel, à des projections dans l'avenir, exactement comme dans l'esprit de chaque être humain qui vit de souvenirs, de préoccupations sur le présent et de projets d'avenir : un cercle dont la circonférence reliera le monde des ancêtres à celui des amours, de la femme et d'un pays, tournoiera (le cercle est devenu spirale, a-t-il été écrit plus haut) parmi déserteurs et combattants, animaux sauvages et ancêtres réincarnés, "civilisations dites mortes ou enterrées vivantes", et l'uvre n'est plus alors que le rêve d'un rêve englobant la globalité du Monde :

Ainsi tout va

Et tout demeure

Brisant les charmes de l'hérésie

Ainsi nous émigrons

Que nous soyons

Là ou ailleurs

Et Kateb va également réécrire sans cesse son uvre, par bourgeonnement, par reprise d'un même texte en plusieurs versions et variantes, des doubles identiques au début, et vite mouvants comme des dunes. Il est absolument impossible de retrouver l'ordre chronologique de l'écriture et d'ailleurs cela n'aurait pas de sens puisque Kateb a toujours joué avec ses oeuvres, les transformant, transposant une partie de l'une dans l'autre, allant d'un genre à l'autre.

Il en est ainsi du poème Loin de Nedjma, qui pourrait être antérieur à Nedjma ou le Poème ou le Couteau de 1948, dont plusieurs fragments, comme l'a noté Jacqueline Arnaud, véritable archéologue de l'uvre de Kateb, se retrouvent dans un texte en prose de 1959, puis repris dans un montage pour la radio en 1965, avec quelques variantes dans un poème inédit de 1966, puis dans des manuscrits de théâtre des années 67-70, alors qu'ils s'étaient retrouvés, rassemblés, dans Le papyrus, l'abeille et le serpent, court manuscrit inédit, "projet de synthèse de toute l'uvre poétique et narrative".

Aux éditions Sindbad, aujourd'hui reprises par Actes-Sud, paraissaient en 1986 un recueil des fameux fragments constituant l'essentiel de son uvre. On y retrouve l'étoile Nedjma, l'esprit de Baudelaire et de Nerval, le Majnoun et Layla (les Roméo et Juliette arabes), les mythes grecs, le mythe maghrébin de l'ogresse, et le vautour, le "sculpteur de squelettes", le vautour qui détache un à un, par fragments, la chair de ses victimes. A l'image de Kateb tournant autour de ses "proies", survolant dans toute son uvre les différents états de son histoire et de sa mémoire, en un même mouvement, souvenirs de contes maternels, emprunts littéraires arabes ou français, références mythiques de toutes les civilisations, figures de la mère "déesse-mère", puis ayant détaché de ses textes antérieurs les lambeaux qui l'intéressaient, les digère avant de créer uvre nouvelle.

La technique sera la même pour son uvre théâtrale : les mêmes personnages, les mêmes névroses, les mêmes passions, ce qui a fait dire à de nombreux critiques que Kateb était l'auteur d'une seule uvre qui commence par Nedjma pour aller vers l'infini, en passant par ses nouvelles, sa poésie et son théâtre. Un théâtre qui traitera prioritairement de l'actualité, de la condition des travailleurs émigrés au drame de la Palestine, mais toujours traitée de la même façon, c'est-à-dire par un continuel va-et-vient entre plusieurs langues comme entre plusieurs temps. Considérées comme complexes pour un spectateur français, elles "parlent" immédiatement au spectateur algérien dont la structure mentale, produit de sa culture, est à même d'appréhender cette construction de l'esprit. C'est par l'incessant déplacement vers l'ailleurs (l'autre langue, l'autre culture, celle de l'autre, présent sur une même terre ou sur une autre, celle de l'autre qui fut présent, avant, sur sa terre) que le spectateur peut les comprendre, et, les ayant rendues "mythiques", se perdre entre passé et présent.

Dans Le Polygone, Kateb nous avait donné une piste :

Dans le monde d'un chat

Il n'y a pas de ligne droite

Observez un chat

Poursuivi entre quatre murs

Par le chien du propriétaire

Et dites-moi

S'il existe pour le chat

La moindre ligne droite

Bien sûr, on peut imaginer qu'il s'agit par cette métaphore de symboliser la course-poursuite qui engagera tout l'ouvrage, cette fuite pour échapper à toute "récupération", à tout enfermement linguistique ou idéologique. Mais on peut plus sûrement prétendre qu'il s'agit en fait, par ces quelques mots, de dessiner l'éternel mouvement des nomades, celui de leur passé mythique ou réel, celui qui se traduit depuis toujours dans les arcs, les boucles, les entrelacs et les arabesques des objets décoratifs imaginés par eux, produits, entre autres, par les Bédouins du désert du Nedj, comme ceux du Sahara, juste en dessous de la terre natale de Kateb, là où d'autres Berbères vivent et pâturent, les Touareg.

Pour ne jamais en finir avec KatebYacine

En 1988, il s'installe provisoirement en France, pour travailler à sa dernière pièce Le Bourgeois sans culotte en relation avec le bicentenaire de la Révolution Française. La même année éclatent les premières émeutes de la jeunesse algérienne réprimées dans le sang. Un an après, Kateb Yacine mourra, d'une leucémie, il avait à peine 60 ans.

Alors voici un court texte qu'il faut bien se garder de qualifier de récit, poème ou tirade théâtrale, car il est un peu tout cela et, en fait, autre chose : de la mémoire mise à nu, un concentré de vie, un précipité de tout ce qu'est Kateb, de tout ce qu'il a voulu traduire (et le mot n'est pas innocent), transmettre, rassemblant en une gerbe lumineuse toutes les expressions littéraires, tous les héritages qui font de lui, comme le héraut de l'Humanité moderne, et, osons l'adjectif : "mondialisée".

Il a paru dans la revue ESPRIT en novembre 1962 et s'intitule Jardin parmi les flammes :

"Vingt-cinq ans sont passés. Je suis au Caire. Un rédacteur du journal Al AHRAM me tend une revue : un poète libanais achève de me traduire dans ma langue maternelle, et c'est à peine si j'arrive à déchiffrer mon nom!

Les ancêtres redoublent de férocité.

Et les célèbres vers d'Ibn Arabi, en pleine guerre d'Algérie, prennent soudain pour moi un sens inattendu :

O merveille! un jardin parmi les flammes

Mon cur est devenu capable de toutes formes...

Cet épanouissement amer et menacé, au milieu des périls, ce jardin parmi les flammes, c'est bien le domicile du poète algérien - mais de langue française - et ne pouvant chanter que du fond de l'exil : dans la gueule du loup.

Le même soir, dans une fumerie du Caire, tandis qu'un jeune Homère au visage pâle et aux yeux ravagés faisait gronder son luth, je conçus ce quatrain qui deviendra peut-être un poème :

Ainsi l'oiseau aveugle

Et doublement captif

Dont la voix se cultive

Au cur des Assassins... "

On ne peut lire l'uvre de Kateb Yacine avec nos structures mentales littéraires occidentales et limitées, il faut se laisser aller à l'étrangeté, à la découverte d'un autre monde par l'intermédiaire de sa propre langue, à la découverte d'une utilisation nouvelle pour un Français des notions de temps, d'espace, en un mot de littérature.

Le français n'est pas la voix de la France, mais celle de tous ceux qui, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, et même d'Europe, la font renaître et s'épanouir, la tordant et la bouleversant, parce qu'ils l'aiment.

C'était, entre autres, la voix de Kateb Yacine.

BIBLIOGRAPHIE

Ali-Benali Zineb, Kateb Yacine, l'autre école : la perte et la découverte, communication Université Aix-Marseille, sans date.

Djaïder Mireille, "Kateb Yacine", in La littérature maghrébine de langue française, ouvrage collectif sous la direction de Charles Bonn, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996.

Kateb Yacine, L'uvre en fragments, textes réunis par Jacqueline Arnaud, Paris, Sindbad, 1986.

Kateb Yacine, Nedjma (1956), Paris, le Seuil, 1975.

Kateb Yacine, Le polygone étoilé (1958), Paris, le Seuil, 1997.

Kateb Yacine, extrait d'une lettre reproduite intégralement in Eclats de mémoire, ouvrage collectif publié à l'occasion de l'exposition organisée à l'Institut du Monde Arabe par l'IMEC, détentrice d'une partie des archives de K.Y., 1994.

Kateb Yacine, Jardin parmi les flammes, Esprit n°11, novembre 1962.