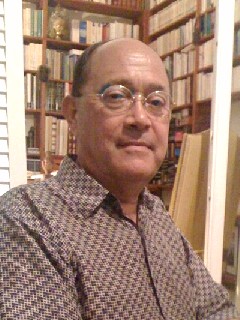

Jean Lombard

ContacterJean Lombard

Descriptif auteur

Philosophe et helléniste, Jean Lombard a confronté, au fil d'une trentaine d'ouvrages parus principalement chez L'Harmattan, l'Antiquité et la modernité dans les champs philosophiques de l'éducation, de la médecine et du soin. Il a notamment étudié, en Grèce ancienne, la fonction éducative du savoir et son lien avec le politique, la relation de la médecine et de la philosophie et les sources philosophiques de l'éthique et du discours médical et social de l'Occident. Il a également publié dans le domaine de l'esthétique, abordant à travers la peinture des Pays-Bas du XVIIe siècle - et particulièrement la problématique de la peinture de genre - l'épistémologie de l'histoire de l'art.

Jean Lombard s'est consacré à l’administration de l’éducation, à la mise en oeuvre de politiques éducatives et à la coopération internationale. D'abord professeur de philosophie aux lycées de Saint-Denis de la Réunion (alors Juliette Dodu et Leconte de Lisle) puis Inspecteur départemental de l'Education nationale, il a plus tard quitté l'île pour exercer au Gouvernement du Québec (directeur adjoint, Ministère des Affaires Intergouvernementales, CEDEP, Québec). Nommé Inspecteur d’Académie à son retour en France, il a exercé en cette qualité dans le département du Pas-de- Calais (Académie de Lille), avant de retrouver la Réunion comme Inspecteur d'Académie adjoint au Recteur lors de la création de l'Académie. Correspondant pour l'éducation de la Commission de l'Océan Indien alors naissante, il a également créé et dirigé à la même période la Mission de Coopération Régionale en Education (M.C.R.E.) qui a établi les axes de la coopération éducative avec les pays de la zone, principalement Maurice, Madagascar, les Comores et les Seychelles. Il sera nommé Vice-Recteur de la Nouvelle Calédonie au lendemain des Accords de Matignon puis quatre ans plus tard Conseiller spécial du Ministre de l’Education du Congo (Brazzaville) chargé de la réforme du système éducatif et enfin, par la suite, Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale du Lot (Académie de Toulouse) et de l'Oise (Académie d'Amiens) avant de présider, de retour dans l'Océan Indien, la société de consultants internationaux en éducation, formation et développement Educandi Consultants International (Maurice-Montréal-Paris).

Il a conduit des actions de coopération et assuré des missions d’expertise des systèmes éducatifs et de conseil en matière d’éducation et de formation en Amérique du Nord, en Europe (Pologne en particulier), en Afrique, dans l’ensemble des pays de l’Océan Indien et dans de nombreux pays du Pacifique sud et du Pacifique central. Il avait été notamment chargé, à l'initiative de l'Ambassade de France aux Fidji, de l'expertise du système éducatif de la République de Nauru alors que s'annonçaient les difficultés qui allaient ensuite attirer l'attention du monde entier sur l'étonnante destinée de ce petit pays. Organisateur de colloques internationaux, notamment sur l'école maternelle, sur l'enseignement technique et sur la diversification des voies de la réussite, il a dirigé la conception et la mise en œuvre de programmes de l’UNICEF (dont, par exemple, le plan pour l’alphabétisation des femmes à l'Ile Rodrigues) ou de l’Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire, organe consultatif de l’UNESCO. Il a conçu et dirigé en collaboration avec Bernard Vandewalle les programmes de formation continue des personnels hospitaliers "Philosopher à l'hôpital". Il intervient dans des formations liées aux métiers de la santé et de l'action sociale et médico-sociale et dans le champ de la critique philosophique de la modernité et de l'éthique. Aux éditions L'Harmattan, il dirige la collection "Hippocrate et Platon, études de philosophie de la médecine" et il co-dirige avec Bernard Jolibert la collection "Education et philosophie".

Structure professionnelle : Téléphone 06 92 61 40 94 Télécopie 02 62 40 98 83 Nationalité(s) : française et canadienne

Titre(s), Diplôme(s) : Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, Inspecteur d'Académie, Docteur d'Etat (Philosophie), Docteur de l'Université de Strasbourg (Histoire de l'art). Diplômé de la Faculté des Sciences de Paris en anthropologie - paléontologie.

Vous avez vu 11 livre(s) sur 25

AUTRES PARUTIONS

J. LOMBARD, ISOCRATE, RHETORIQUE ET EDUCATION, Klincksieck,1990.

J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE ET SOIN, ITINERAIRES PHILOSOPHIQUES A L'HOPITAL, éditions Seli Arslan, 2009.

J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE, CONCEPTS ET PROBLEMATIQUES, éditions Seli Arslan, 2010.

J. LOMBARD et B. VANDEWALLE, PHILOSOPHIE DE L'ALTERITE, CONCEPTS ET PROBLEMATIQUES DE L'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE, éditions Seli Arslan, 2012.

J. LOMBARD, "L'EXERCICE PHILOSOPHIQUE ET LES SOIGNANTS : RENCONTRE ET CONSEQUENCES" in LES SOIGNANTS, L'ECRITURE, LA RECHERCHE, LA FORMATION éditions Seli Arslan, 2012.

J. LOMBARD, "LES INFIMIERES ET L'UNIVERSITE : UNION DES CONTRAIRES OU CHOC DE DEUX MONDES", in ETRE INFIRMIERE A L'ERE UNIVERSITAIRE, éditions Seli Arslan, 2013.

LES Collections dirigées

LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

Jacobus Vrel singulier contemporain du siècle d'or hollandais. Une éclairante énigme. Conférence à St Denis, Réunion, décembre 2023

Fictions savantes et savoirs fictifs : "réalité" et "réalisme" dans la peinture hollandaise du XVIIème siècle.

Cet article est paru dans l'ouvrage Fictions et Savoir, sous la direction de Gilles Ferréol, E.M.E. Louvain la Neuve et L'Harmattan, Paris, 2020.

L'instauration par la philosophie d'un espace discursif, c'est-à-dire soumis au règne du logos ̶ ce qui est le principal objet des dialogues de Platon ̶ a assuré la prééminence d'un idéal de savoir rationnel fait d'objectivité, de cohérence et de rigueur. Pourtant, au coeur même de ces textes où pour la première fois est mis en scène le triomphe de la raison, un second pôle résiste et s'affirme, celui du mythe. D'emblée muthos et logos vont se trouver dans une sorte d'équilibre fait à la fois d'antagonisme et de complémentarité : si le travail de la raison s'écarte radicalement de ce qui serait simplement de l'ordre du récit, il laisse une place importante à une autre forme de discours où sont contées des choses lointaines ou passées, inventées ou fausses, car il est permis et même recommandé de "dire le faux" si c'est pour aller vers le vrai (République, II, 328 b-d, 377 c). Souvent il a recours à des récits invérifiables - et c'est en ce sens qu'"il faut croire ce que disent les mythes" (Lois, XI, 913 c). Dès lors le mythe, ce beau conte pour enfants (Sophiste, 242 c), cette fable poétique ou sacrée venue d'un ailleurs, datée du "temps fabuleux des commencements" (Éliade, 1962, p. 16) et porteuse de vérités imaginaires, devient l'autre du discours philosophique puis finalement de tout discours rationnel. Dans cette lignée, une part de fiction est, non sans paradoxe, indispensable à la recherche et à l'énoncé du savoir, dont pourtant la vocation est de dire ce qui est.

Cependant, la ligne qui délimite la réalité et la sépare de ce qui n'est pas elle est un repère mouvant, qui se déplace à mesure que s'effectue le travail de la pensée : celui-ci n'est possible qu'en allant de fiction en fiction. Les catégories, les principes, les concepts qui font le savoir sont des éléments d'abord imaginés pour permettre une représentation ultérieure de la vérité à soumettre à une vérification par le réel, comme le rappelle la philosophie du comme si (Vaihinger, 2008). Toute démarche de l'esprit comporte ainsi une part de fiction, une dimension de pari, un itinéraire dans lequel le réel et l'irréel interfèrent et se mêlent.

I. MIMÈSIS-MUTHOS : PEINTURE DE LA RÉALITE ET FICTION CRÉATRICE

C'est toujours par l'idée de réalité que passe la véritable démarcation entre le savoir et la fiction. D'une manière générale, une fiction est d'abord "un construit auquel rien ne correspond dans la réalité". Épistémologiquement, elle est une irréalité par laquelle peut être exposé ou même expliqué le réel, formant ainsi un moyen irremplaçable de penser, comme Nietzsche le rappelait à propos de cette fiction essentielle qu'est le sujet, substrat forgé par nous pour exister derrière la succession de nos états (La Volonté de puissance, II, 2, § 150). Elle peut être aussi, par exemple dans la littérature d'imagination en tant que celle-ci est l'opposé de la chronique historique, "une séquence narrative ou représentative traitant d'événements non survenus". Ainsi le désaccord souvent évoqué entre Platon et Aristote sur le statut de l'imitation artistique de la nature "se retrouve tout au long de l'esthétique occidentale à travers la valorisation ou la dévalorisation de la réalité" (Auroux, 1990, p. 984). Selon l'angle choisi, l'artiste est en effet tantôt l'homme de la dissimulation du réel, de la feinte (de fingere, comme fiction), et tantôt, au contraire, le créateur de mondes possibles et, en ce sens, un éminent inventeur de réalité. La pratique de l'art est nécessairement double : elle relève, selon Ricur dans le commentaire qu'il fait de La Poétique, du "couple mimèsis-muthos", qui renvoie à l'imitation elle-même (la mimèsis d'Aristote, qui n'est pas dévalorisée comme chez Platon et qui n'est pas un éloignement de l'être mais devient la source même du plaisir esthétique) et d'autre part à une "mise en intrigue" (Ricur, 1983, p. 65 sq.), un mouvement créateur par lequel l'art produit, en lui donnant une existence neuve, quelque chose qui existe naturellement, sans que cette référence soit un décalque. Peindre, par exemple, ce n'est représenter ni ce qui est ni ce qu'on sait de ce qui est. On se souvient des mots de Cézanne évoquant son travail de paysagiste devant la montagne Sainte-Victoire : "Je commence, disait-il, à me séparer du paysage", autrement dit à abandonner ce que je sais puis à confier à la réalisation de l'uvre en projet une nouvelle expérience du monde, un nouveau savoir sur lui. Cette relation ambiguë de la fiction au savoir est évidemment sa fonction même : "J'appelle fiction [plasma, de plassô, équivalent grec de fingo] la violence faite à la vérité en vue de satisfaire à une hypothèse", dit Aristote avec force (Métaphysique, M, 1082 b). C'est par une illusion tenace que nous assimilons le savoir au réel (il n'y aurait de savoir que de l'existant) et la fiction à l'irréel (rien de fictif ne pourrait avoir de réalité véritable).

Cette problématique parcourt toute l'histoire de l'art. Certes, au sens le plus commun du terme, réalisme signifie bien "voir les choses comme elles sont" mais comme les choses sont comme on les voit, c'est-à-dire comme on se les représente, c'est plutôt la réalité qui paraît suspendue à la fiction. L'histoire de l'art en revanche appelle réaliste un courant ou un style qui se soumet "à l'observation et à l'imitation de la réalité davantage qu'à l'imagination" (Comte-Sponville, 2001, p. 491) et, dans ce schéma, c'est la fiction qui se trouve rattachée à une réalité connue ou en tout cas connaissable par elle-même, objet d'un savoir qui ne lui devrait rien, comme le montre l'étonnante catégorie à succès de "peintre de la réalité", créée en 1862 par Champfleury pour les "frères Le Nain" et qui sera étendue à bon nombre d'autres peintres très divers. Et plus que tout autre, sans doute, le discours de l'histoire de l'art sur la peinture dans les Pays-Bas du XVIIe siècle met en évidence que le savoir (et, au premier chef, celui qu'elle tente établir) peut être une fiction alors qu'à l'inverse la fiction (dont elle fait son objet d'étude) peut être une révélation du réel et ainsi une modalité du savoir.

II. UNE "FICTION RÉTROSPECTIVE" : PEINTURE ET DISCOURS INDIRECT

La peinture hollandaise comme discours indirect de la réalité des Pays-Bas, comme figuration du moment mythique des Provinces-Unies qu'on appelle le siècle d'or, est à l'évidence une de ces "fictions rétrospectives qui aident à rythmer le cours de l'histoire" qu'André Chastel avait si bien analysées (Chastel, 1959, p. 2). La fiction est alors tout entière dans l'interprétation, dans le schéma conçu pour donner à l'immense production picturale une forme de rationalité. Elle fait un saisissant contrepoint à l'apparente absence de fiction dans les toiles elles-mêmes, qu'on est tenté de voir comme autant de simples reflets du monde. Plus qu'un art de peindre, la description sans fin des choses évoque un art de dépeindre, selon le mot de Svetlana Alpers, car dépeindre c'est, selon Littré, "représenter [

] d'une manière assez vive pour qu'on puisse comparer à une peinture" et ce n'est donc pas vraiment peindre.

De longue date, depuis Frans Hals jusqu'à Vermeer et même au-delà, la peinture des Provinces-Unies a été regardée comme une vaste description de la Hollande et de la vie hollandaise et comme un sommet de l'art descriptif : le pays aurait fait son propre portrait sous tous les angles, autorisant du coup l'histoire de l'art à s'en tenir aux manières de peindre et à constituer à cette fin une prolifération de catégories socio-historiques et socio-esthétiques ̶ styles, techniques, influences, apogée, déclin, "réalisme", baroque, résistance au baroque, courants, idéal bourgeois, capitalisme naissant, "esprit de la Réforme", peinture "nationale" ̶ dans lesquelles l'explication, finalement, vient moins s'alimenter que se dissoudre. Les illustres travaux de Schnaase, Kugler, Burckhardt, Thoré-Bürger, qui fut le découvreur de Vermeer, Hofstede de Groot, Bode, Friedländer, sont la face savante de cette interprétation sociologique qui prend sa source dans les Leçons sur l'esthétique, où Hegel avait établi pour la première fois la corrélation entre les conditions socioéconomiques des Pays-Bas du Nord et le passage de la peinture religieuse à un art désormais voué aux paysages, aux natures mortes et aux sujets de genre. En l'absence de toute cour royale, l'art devait se développer en direction de la vie privée, d'où l'abondance des uvres de format modeste et le succès des thèmes intimistes. En outre, destinés à des demeures bourgeoises et non plus à des palais, voués à des sujets décoratifs profanes, les tableaux auraient été la traduction esthétique de l'affairisme ambiant, de l'accession de la classe marchande au pouvoir et des goûts protestants.

Cette lecture d'un art pictural renvoyant constamment une image du réel ̶ cette obsession, pourrait-on dire, d'un prétendu réalisme ̶ relaie la thèse d'Eugène Fromentin selon laquelle la peinture hollandaise se serait contentée de regarder autour d'elle et se serait passée de sujet (Fromentin, 1972). Elle a été quelquefois dénoncée (de Jongh, 1971), mise en perspective critique (Rosenberg et al., 1966), mais, même réaménagée, elle demeure vivace (Todorov, 1993), sans doute parce qu'elle correspond à l'impression que donnent ces tableaux d'avoir été peints "d'une main loyale et d'un il fidèle" (Alpers,1990, p. 137) et parce que l'habileté technique qui s'y exprime est le signe d'un vrai souci d'observation et de connaissance de la nature. Dans l'emblématique Allégorie de la peinture de Vermeer (Vienne, Kunsthistorisches Museum), on peut lire, en bordure de la carte qui y est représentée et qui reproduit non pas le territoire des Provinces-Unies mais celui des dix-sept provinces d'avant l'armistice avec l'Espagne au Traité d'Anvers de 1609, le mot descriptio (nova descriptio) qui atteste de l'intention du peintre de capter et transmettre connaissances et informations sur le monde. On a pu analyser aussi la Vue de Delft (Mauritshuis, La Haye), au-delà de la poésie du "petit pan de mur jaune" que Bergotte "adorait et croyait connaître très bien", comme ayant une réelle portée historique et géographique, Vermeer ayant "ramené la ville à ses origines cartographiques comme s'il voulait en affirmer la véritable nature" (Alpers, 1990, p. 213). Il s'agit en tout cas d'exemples de ce que peuvent être les plus hauts degrés de la fiction savante. Tout le siècle s'est du reste émerveillé de "regarder le monde comme vu d'un autre monde grâce à l'art du dessin", dira Samuel van Hoogstraten dans ce qui apparaît comme un bilan, Inleiding tot de Hooge Schoole der Schilderkunst (Rotterdam, 1678).

L'hommage à la réalité, l'illustration plus ou moins cryptée du monde des objets, la représentation de l'univers quotidien sont, dans la Hollande du XVIIe siècle, des fonctions essentielles de l'art. Il n'est donc pas étonnant que le stilleven, la "vie silencieuse" que nous appelons nature morte, soit "un merveilleux champ d'expérience" : les peintres se soucient de rechercher "le pittoresque dans les choses les plus familières" (Gombrich, 1960, p. 35) et ce penchant collectif pour la contemplation des choses explique sans doute le nombre étonnant de petits maîtres tendant au réel une perpétuelle embuscade, prenant à leur piège les choses, rares ou usuelles, éphémères ou permanentes, ramenant l'univers à l'environnement, fascinés par le concret et nullement gênés par son prosaïsme. Au contraire sont dits avec une égale ferveur, surtout dans les vanités, les plaisirs et leurs vestiges.

Au même moment, le genre du paysage connaît, pour des raisons analogues, sa véritable naissance (Stechow, 1966). Forme d'art bourgeois et résultat d'une ardente interrogation sur la nature qui culmine à cette époque, il est l'aboutissement d'un processus artistique qui voit, dès les années 1600, s'épuiser la tradition maniériste, à commencer par les peintures urbaines et les tableaux d'architecture. Le paysage devient une sorte de genre naturel lié à une capacité de regarder hors de soi selon une vision enfin libérée des schémas artificiels qui l'entravaient jusque-là. L'idée est ainsi accréditée d'un paysage qui accéderait à une représentation vraie, à une limpidité retrouvée du regard, dans une magique coïncidence des deux sens du mot paysage, genre pictural et réalité représentée.

III. LA CHRONIQUE ET L'ÉNIGME. AVÈNEMENT DE LA PEINTURE DE GENRE

Cette rhétorique du réel s'amplifie considérablement avec un événement d'une grande importance dans l'histoire de la peinture des Provinces-Unies, la construction et le développement de la peinture de genre (Lombard, 2001, pp. 21-52). Celle-ci représente a priori une référence plus marquée à la réalité vécue et à la vie sociale, même si certains schémas sont hérités d'une tradition déjà ancienne : scènes de taverne, kermesses et "joyeuses compagnies" surtout dans les premières années du siècle, scènes paysannes, entremetteuses, ateliers de peintre, "portraits" de savants et de philosophes et scènes de musique à toutes les périodes, puis de dame avec sa servante aux innombrables variantes après 1650, en même temps que se répand la mode des scènes galantes, tous ces tableaux contenant eux-mêmes une infinité de natures mortes, de paysages, de portraits et de "tableaux dans le tableau".

Il semble, au premier abord, que ce séduisant surgissement du réel savamment documenté, intense et presque entêtant, signifie la mise à l'écart de la fiction. En fait, la peinture de genre vouée à la quotidienneté et à l'anecdote introduit, dans la production picturale, une relation au monde très particulière, puisqu'elle institue la négation du thème et la suppression du sujet. Une scène de genre est d'abord un tableau qui se définit négativement comme n'étant ni une peinture d'histoire, ni une nature morte, ni un paysage, ni rien de ce qui relèverait d'un genre déterminé ; d'autre part, et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes, tout véritable sujet y est complètement nié, car lorsque tout est sujet plus rien finalement ne l'est, et inversement. Par exemple, on voit à l'uvre dans L'Arrière de la maison de Pieter de Hooch, qui est au Louvre, ou dans La Ruelle de Vermeer peinte la même année (1658), qui est à Londres (National Gallery), le mécanisme du genre, avec sa représentation caractéristique d'un non-événement : ce qui se passe semble avoir été pris au hasard dans une quelconque journée, les personnages ne font rien de précis, les regards sont presque absents, les mouvements sont comme suspendus, les personnages ne sont en vérité personne. La scène de genre ne rapporte pas les faits et gestes d'individus mais de types ou de groupes anonymes. Le genre est la limitation imposée au champ du possible, l'interruption du processus des connotations, l'isole-ment voulu de ce qui est donné à voir, qui devient un monde d'invention, un monde fictif dans le monde réel. Jusqu'à la fin du siècle, la peinture de genre procédera à cette surenchère de l'anodin, avec des actions à peine évoquées, des intentions simplement suggérées. L'uvre est comme extérieure à son sujet apparent : les joueurs de cartes ne jouent pas, les femmes devant leurs miroirs ne se regardent pas, des repas sont servis auxquels les convives ne portent nulle attention. Loin de transcrire le visible, le genre confronte et intervertit constamment le réel et l'imaginaire (Sutton, 1984, pp. XIII-LXXXVIII).

Entre le décor du quotidien et le contenu des uvres, la parenté est superficielle. D'abord la vie hollandaise comportait beaucoup d'attitudes symboliques et ritualisées (Zumthor, 1959) et c'est donc tout aussi bien le réel qui évoque le pictural que l'inverse, de telle sorte que leur "ressemblance", qui est au cur du prétendu réalisme, est de pure forme. Ensuite, les artistes n'ont pas peint ce qu'ils voyaient mais ce qu'ils composaient en atelier, faisant de l'atelier un laboratoire - et non du monde un atelier : l'esthétique de l'allusion a été très tôt une esthétique de l'illusion. Le récit et la description ont perdu du terrain et le réel a été abandonné, au point que c'est plutôt "le monde qui est devenu peinture", comme disait Malraux à propos de la Lettre d'amour de Vermeer (Malraux, 1952, p. 111). Vermeer a peint, en effet, ces nouveaux portraits de genre vers lesquels tout le siècle semble avoir cheminé inexorablement. On observe aussi comment Jacob Vrel "à chaque uvre se détourne du monde" (Brière-Misme, 1935, p. 68), peignant un jour qui n'éclaire pas, des actions immobiles, des silences pleins.

Ainsi, les uvres ne renvoient plus à la réalité ni au sens symbolique qui lui était jusque-là associé, elles constituent une réalité formelle qui nie l'univers réel et forge une nouveau mode de signification. La chronique rassurante cesse d'être une chronique et fait place à une énigmatique fiction dont le sens est toujours à établir. Dans cette conquête d'une fonction symbolique qui était jusque-là usurpée ̶ dont l'uvre de Vermeer est la sublime et décisive étape ̶ se trouve sans aucun doute le principal évènement pictural du siècle d'or.

IV. PORTRAIT, PAYSAGE, NATURE MORTE : DÉTOURNEMENT DU RÉEL ET MONDE FICTIF

Quoi qu'il en soit, le mouvement initié par la peinture de genre s'étend peu à peu à tous les genres, n'épargnant même pas la production de tableaux italianisants ou les centres de résistance comme l'école d'Utrecht, refuge du réalisme caravagiste. Le siècle d'or est l'histoire de cette subversion qui fait de la peinture de genre le genre dominant qui envahit et absorbe tous les autres, le genre dans lequel tous les genres vont finir par se fondre, devenant portraits de genre, paysages de genre, natures mortes de genre, vanités de genre, le phénomène atteignant ce qu'il reste de tableaux historiques, mythologiques ou bibliques.

C'est ainsi que la rhétorique de la peinture de genre vient très vite pervertir celle du portrait et se substituer à elle. Frans Hals a peint des scènes de genre à la manière de Karel van Mander au début de sa carrière, et la parenté du portrait et de la peinture de genre restera au cur de son uvre. Rembrandt lui-même, pourtant éloigné de cette peinture, ne fait pas exception et le visage aux traits "pré-saskiens" qui apparaît régulièrement dans son uvre n'est pas celui d'un modèle mais d'un type. Chez Vermeer, la Jeune femme écrivant une lettre (1663, Dresde), la Jeune femme devant son virginal (après 1670, Londres, National Gallery) et plusieurs autres toiles sont de parfaits exemples d'invasion du portrait par le genre. Au triomphe de la peinture des choses, le portrait aurait pu apporter un démenti, mais tout portrait est avant tout la projection d'une conception de soi et des autres et le portraitiste ne montre la réalité que pour construire une apparence, ce qui est déjà en soi une production de fiction.

De la même manière, l'histoire du paysage hollandais est celle d'une tentative éperdue pour atteindre l'espace vécu par-delà des formules héritées d'une rhétorique ancienne mais cette tentative un moment réussie est vite contredite par la rhétorique nouvelle. Esaias van de Velde, si soucieux du réel qu'il ait pu être, a été un peintre de genre qui poursuivait les innovations de Buytewech et recherchait surtout l'ordre et la symétrie. De même, Isaac van Ostade mêle genre et paysage et "transfère la vie paysanne en plein air" (Leymarie, 1956, p. 118). Le paysage connaît alors un infléchissement qui le ramène à son origine : une fois dépassés scènes de genre en plein air et panoramas à l'ancienne, les tableaux se repeuplent de personnages et s'emplissent à nouveau de scènes anodines ou dramatiques. Le paysage hollandais n'est donc qu'un moment entre deux périodes de domination du genre : après avoir été la découverte enthousiaste d'une image du monde, il redevient ce qu'il avait été, un monde d'images, moins une référence au pays qu'un moyen de dépaysement. Frans Post et sa peinture coloniale, dont on attribue le succès à la puissance hollandaise outre-mer, incarnent plutôt la persistance d'un rêve d'évasion qui est tout aussi présent dans les tableaux à l'italienne des années 1640, les paysages scandinaves d'Everdingen ou les incendies d'Egbert van der Poel. Ces peintres des lointains finissent par être des peintres de l'absence, pour choisir un terme qui fasse pendant à celui de peintres de la réalité (Lombard, 1988, p. 423 sq).

Le phénomène touche aussi la nature morte, qui se dissout dans l'abondance dont elle était née. Elle a conté d'abord l'émergence des choses au premier plan de la réalité, la victoire des objets et la progressive absence de l'homme, embusqué derrière le regard qu'il jette sur ses biens et vaincu par les prestiges de la matière. Plus qu'une mystique de l'univers inerte, plus qu'un éloge de la dignité des choses, c'est une collective absence à soi-même lentement apparue que suggère le discours indirect du stilleven. Si on compare le Repas au hareng de Pieter Claesz (Rotterdam, Musée Boymans van Beuningen) et le Banketgen met een pastry de Willem Claesz Heda (Haarlem, Musée Frans Hals), pourtant peints tous deux un peu avant 1640, on voit dans le second un formalisme nouveau qui tend déjà à remplacer le "réalisme alimentaire", car si le contenu paraît analogue, l'intention est bien différente. Plus tard, la peinture de repas entamés et de reliefs de repas s'achèvera dans une contemplation anorexique de la nourriture, négation ultime de la consommation réelle : la représentation des repas fait place à celle de leurs restes ou de leurs ustensiles, le consommable est remplacé par l'inconsommé puis par l'inconsommable, dans un triomphe des objets au détriment des aliments, devenus eux-mêmes objets quand ils sont encore présents. Dans l'univers du repas, la consommation n'est plus figurée ni par ses promesses ni par ses vestiges. L'impression que les convives se sont absentés pour toujours, et avec eux l'appétit, s'accentue inexorablement, comme dans plusieurs autres Repas de Pieter Claesz (à Cassel et à Budapest). Dans une Vanité de Jan Fris (1667, Stockholm), l'intense désordre et les nombreux débordements par rapport à la table donnent l'impression angoissante d'un équilibre prêt à se rompre, d'un écroulement imminent, avec l'affaissement d'un papyrus au premier plan. Au-delà des objets choisis, c'est désormais le réel lui-même qui est vanité. Ce n'est donc pas tant l'ostentation qui domine la période tardive, que le détournement du réel, son retournement en un monde de fiction.

Comme le rêve, ce monde ne tient sa réalité que de ce qu'il est imaginé. L'évolution rhétorique et sémantique des genres picturaux met en évidence que la "réalité" du siècle d'or est la création picturale elle-même et qu'elle n'a pas d'existence hors de cette "représentation". Les "objets figuratifs" que sont les tableaux forment un système de signification où l'époque projette ses mythes et son existence socio-historique : l'art n'est évidemment ni "le doublet d'une autre expérience ou d'un autre langage" ni "le reflet d'une réalité fixée en dehors de lui et avant lui" (Francastel, 1970, pp. 50 et 117). La fiction que portent les uvres recèle un savoir, et le savoir établi sur ces uvres comporte sa part de fiction : à la fiction savante correspondent, comme on le verra au passage, quelques savoirs fictifs.

V. SAVOIRS DE LA FICTION ET FICTIONS DU SAVOIR

La fiction savante dit principalement "les vrais événements du siècle d'or" ainsi que la relation de la peinture au temps (Lombard, 2001, pp. 141-184). Elle révèle d'abord, avec le passage d'un mode de création et de perception esthétique à un autre, la naissance d'un nouveau système culturel, événement sans commune mesure avec les variations stylistiques ou techniques qu'on a pris l'habitude de tenir pour l'histoire de la peinture hollandaise. Et, par ailleurs, c'est à un savoir à bien des égards fictif que recourt le discours traditionnel en disant qu'entre Hals et Vermeer il ne s'est rien passé d'important, que le vrai ressort de la peinture hollandaise est un jeu dont on ne finit pas d'écrire les règles entre des courants, des influences et des styles, que la peinture de genre n'est qu'un genre parmi d'autres et même un genre mineur, alors que c'est en vérité tout l'inverse qui est arrivé : la nature morte et le paysage ont détourné le réel en lui substituant des signes qui lui ont été empruntés, le portrait et la peinture de genre en tenant un discours élaboré sans lui.

C'est d'abord, à travers ces genres majeurs, un éclairage sur les relations sociales dans les Provinces-Unies qui retient l'attention. La vie sociale a été de moins en moins représentée par les peintres : au fil du temps, ils l'ont plutôt, dans des proportions variables, dissimulée, suggérée, projetée, rêvée, déformée ou réinventée. Si le social est éclatant chez Hals, s'il faut lui porter attention chez Rembrandt, il faudra le débusquer chez Vermeer : il est mis en évidence dans Le Corps des archers de la Saint-Georges (1627, Haarlem, Musée Frans Hals), il est pensé et maîtrisé ̶ c'est ce qui rend l'uvre inestimable ̶ dans la Ronde de Nuit (1642, Rijksmuseum) au milieu du siècle, il est invoqué, supposé, traité par allusion ou métaphore et transfiguré en mythe au centre du monde de La Liseuse (1662-1663, Rijksmuseum), dans la dernière période. La peinture a tendu, dans un premier temps, à figurer la société néerlandaise et son cadre, les modèles sociaux inspirant alors les modèles picturaux. Ensuite, dans une esthétique nouvelle, les modèles picturaux l'emportent sur les modèles sociaux et anticipent sur eux : la société qui a été le modèle de la peinture en devient l'antimodèle. Un temps visée comme référence, elle est ensuite niée et symbolisée, devenant une référence indirecte. Le remplacement des réjouissances collectives par la peinture d'intérieur, où dominent les scènes galantes et domestiques, peut apparaître aussi comme une forme d'évitement visant à taire la réalité de la vie sociale d'abord proclamée. La tendance au fastueux est la marque d'une consommation symbolique des biens et un nouveau spectacle que la société se donne à elle-même. Il y a là, en tout cas, l'image d'un monde triste, qui contraste avec l'émerveillement de la première partie du siècle : plus qu'un "déclin du réalisme" ̶ autre catégorie constitutive d'un savoir fictif ̶ c'est l'amorce d'un désenchantement, l'avènement d'une mélancolie. L'euphorie du siècle d'or aura donc été de courte durée : la peinture de genre devient peinture de l'oubli ̶ oubli du temps, du travail, des soubresauts de l'action ̶ et une tentative pour donner une image de l'activité apaisée et sanctifiée, selon le mot de Jean Desanti (Desanti, 1956, pp. 205-206).

Un autre apport de la fiction picturale concerne le temps. La peinture hollandaise du temps avait été d'abord un simple hommage à l'instant. Les portraits de Frans Hals sont des instantanés sans évocation de l'avenir ou de la durée, de simples constats riches et évocateurs mais limités à l'éphémère, comme par exemple Le Banquet des officiers de la Garde civique de Saint-Adrien (Musée Frans Hals, Haarlem), où rien ne se prépare ni ne s'achève : l'instant est extérieur à l'écoulement général du temps. Une autre étape est franchie avec Rembrandt, dont la plupart des uvres définissent le temps du projet et de l'action immédiate, le moment où les décisions sont prises, comme dans la Ronde de nuit (1642, Rijksmuseum) qui montre le passage du repos au mouvement, l'étonnant moment où rien n'est encore fait mais où tout est déjà irréversible. Ce temps de l'imminence était aussi celui de la Leçon d'anatomie du Pr Tulp (1632, Mauritshuis, La Haye). Quand, plus tard, la fonction utopique de l'espérance des débuts ne s'exercera plus, la représentation du temps fera place à l'obsession de la durée. Faire durer, de peur que le monde s'écroule : telle a été, sans doute, l'angoisse du siècle d'or tardif, sourde, presque imperceptible, celle qu'on lit dans des tableaux aux accents d'éternité. Le temps de Vermeer est le temps du mal du temps. Cette perception lancinante du temps qui s'écoule montre que la tonalité du siècle qui va s'achever n'est pas le repos satisfait, l'acceptation heureuse ou le contentement sans mélange qu'on attendrait d'un siècle d'or. Après 1650, la peinture devient un art de solitude dans une société troublée qui est saisie d'une égale crainte de voir son univers se perpétuer ou se dissoudre.

En tant que fictions savantes, ces tableaux nous donnent accès à des craintes, à des désirs, à des attitudes collectives, à des valeurs partagées ou non et à l'univers perceptif et intellectuel de la Hollande du XVIIe siècle. À cet égard, ils sont sans doute pour l'histoire des Provinces- Unies un apport inestimable : la connaissance de l'imaginaire, loin d'en dépendre, contribue à celle du réel. C'est sans doute à un savoir fictif, en revanche, que pourrait conduire une lecture des uvres qui s'enfermerait dans un jeu de catégories esthétiques dont le fonctionnement absorbe plus d'attention que les objets auquel il s'applique. Il en sera de même en cas d'application directe à l'art de schémas directement empruntés à l'histoire, à laquelle doit au contraire concourir la connaissance des aventures plastiques. Telles sont en effet les deux tentations de l'histoire de l'art : tantôt, elle réduit la peinture à ce qui n'est pas elle (l'histoire, la société, la religion) ; tantôt, elle l'enferme en elle-même et cesse de la tenir pour intelligible si ce n'est au fil de ses propres subdivisions et au gré des catégories qu'elle engendre, ne mettant alors en évidence que des destins ou des avatars. Le savoir qu'elle vise a pourtant pour véritable objet la fiction comme activité première qui ordonne le monde.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ALPERS Svetlana (1990), L'Art de dépeindre. La peinture hollandaise du XVIIe siècle (1e éd. américaine 1983), Paris, Gallimard.

AUROUX Sylvain (sous la dir. de) (1990), Encyclopédie philosophique universelle, vol. II : Les Notions philosophiques, Paris, PUF.

BRIÈRE-MISME Clotilde (1935), "Un intimiste hollandais : Jacob Vrel", Revue de l'Art Ancien et Moderne, n° 68, juin-décembre, pp. 97-114 et pp. 157-172.

BROWN Christopher (1984), La Peinture de genre hollandaise. Images d'un monde révolu, (1e éd. néerlandaise 1984) Paris, De Bussy Vilo.

CHASTEL André (1959), Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris, PUF.

COMTE-SPONVILLE André (2001), Dictionnaire philosophique, Paris, PUF.

DESANTI Jean-Toussaint (1956), Introduction à l'histoire de la philosophie, Paris, La Nouvelle Critique.

DUVIGNAUD Jean (1972), Sociologie de l'art, Paris, PUF.

GOMBRICH Ernst (1960), Art and Illusion, New-York, Pantheon Books.

GOMBRICH Ernst (1961), "Tradition and Expression in Western Still-life", Burlington Magazine, n° 103, mai, pp. 175-180.

ÉLIADE Mircéa (1962), Aspects du mythe, Paris, Gallimard.

FRANCASTEL Pierre (1970), Études de sociologie de l'art, Paris, Denoël-Gonthier.

FROMENTIN Eugène (1972), Les Maîtres d'autrefois, Paris, Garnier (1ère éd. : 1876).

JONGH Eddy de (1971), "Realisme en Schijnrealisme in de schilderkunst van de zeventiende eeuw", in Rembrandt en zijn tijd, Catalogus Brussel, pp. 143-194.

LEYMARIE Jean (1956), La Peinture hollandaise de Gérard de Saint-Jean à Vermeer, Genève, Skira.

LOMBARD Jean (1988), "Chronique des jours et discours de l'absence : fonction esthétique de l'évocation des lointains dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle", in BUISINE Alain et DODILLE Norbert (sous la dir. de), L'Exotisme, Paris, Didier, pp. 419-428.

LOMBARD Jean (2001), Peinture et société dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Essai sur le discours de l'histoire de l'art, Paris, L'Harmattan.

MALRAUX André (1952), Tout Vermeer de Delft, Paris, Gallimard.

RICUR Paul (1983), Temps et récit, Paris, Seuil, t. I. ROSENBERG Jakob, SLIVE Seymour et TER KUILE Engelbert (1966), Dutch Art and Architecture, 1600-1800, Harmondsworth, Penguin Books,

STECHOW Wolfgang (1966), Dutch Landscape Painting in the 17th Century, Londres, Phaidon.

SUTTON Peter (1984), Masters of Seventeenth-Century Dutch Genre Painting, Philadelphia, Museum of Art.

TODOROV Tzvetan (1993), Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Paris, Seuil.

VAIHINGER Hans (2008), La Philosophie du comme si, Paris, Kimé, 2008.

ZUMTHOR Paul (1959), La Vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt, Paris, Hachette.

Une version intégrale de ce texte figure dans Fictions et Savoirs, sous la direction de Gilles Ferréol, Louvain la Neuve, 2020.

Le refus de soins. Repères et enjeux éthiques. Communication à la 5ème journée de l'Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire le 29 novembre 2021 (en visioconférence depuis la Réunion)

Je vous remercie de m'accueillir parmi vous (1) pour cette intervention dont les 10000 km qui nous séparent font un bel exemple de cet étrange mixte d'éloignement et de présence que le lexique pandémique appelle le distanciel. Pourtant, je ne cache pas qu'en lisant et relisant le titre qui a été donné à cette journée, ainsi que l'argumentaire et le programme qui l'accompagnent, je me suis interrogé sur le rôle qui pourrait bien être le mien dans cette problématique du refus de soins, dont en raison de votre expérience, de vos compétences et de votre vécu vous possédez à l'évidence tous les éléments constitutifs d'un savoir alors que je m'en trouve, par rapport à vous, relativement démuni. Mais après tout c'est une situation habituelle pour le philosophe d'avoir à donner, de façon paradoxale, des avis à plus savant que lui : philosopher, c'est toujours entreprendre une navigation dont le port d'attache est heureusement l'ignorance et dont le mode de propulsion est l'invention et l'utilisation de concepts - car les concepts, disait Deleuze, "ne nous attendent pas tout faits comme des corps célestes" (2). Et c'est justement un travail du concept que je voudrais essayer d'engager en proposant quelques catégories pour essayer de penser le refus et particulièrement le refus de soin, à charge pour vous, au fil des étapes de cette journée, d'activer ou non ces catégories, de leur imprimer votre lecture de professionnels, de les nourrir de votre expérience et de les modifier en fonction de ce que vous voudrez vous donner à penser à travers elles. Pour ce que j'ai conçu comme une introduction à vos travaux, je procèderai en trois temps que j'appellerai, dans l'ordre, le refus et la démarche éthique, puis petite philosophie du dire non et enfin une pratique réfléchie de la liberté.

Deux précisions d'abord. L'une de vocabulaire : j'utiliserai refus de soin en sous-entendant d'accompagnement pour désigner toute forme de refus de ce qui est proposé ou offert ou recom-mandé ou prescrit dans une situation qui peut être soit de soin stricto sensu soit de réparation de la dépendance ou de la fragilité. De même sera sous-entendue la distinction essentielle entre refus de soin et refus de traitement. La deuxième remarque concerne la conjonction et le chevauchement des deux champs d'action, le médical et le social, qui sont représentés dans l'assistance que vous formez. Je relisais il y a peu un passage éblouissant du livre intitulé Mes mille et une nuits que Ruwen Ogien avait écrit peu avant de mourir, où il expliquait, je le cite, comment en tant que "malade de longue durée" il se sentait comme "un chômeur vieillissant et sans qualification à la recherche d'un emploi minable et mal payé" (3). Cette porosité de la frontière qui sépare le médical et le social atteste qu'ils relèvent tous deux d'une même démarche éthique et que ce qui les différencie tient surtout à ce qu'on pourrait appeler la pesanteur ontologique des situations : cela ne pèse évidemment pas du même poids et n'a pas les mêmes enjeux de rejeter l'idée de tel ou tel placement, ou de refuser d'appeler le médecin, ou de ne pas accepter telle ou telle aide ou bien de refuser toute aide, ou de vouloir se soustraire à un traitement décisif ou à l'accomplissement de gestes du quotidien, sans parler des différences considérables entre le patient hospitalisé ou à son domicile, la reconnaissance de la personne et de son identité et de ce fait la prise en compte de son refus étant loin d'être la même dans ces deux cas. Tous ces refus ont néanmoins, d'un point de vue éthique, une unité fondamentale parce qu'ils se situent tous sur un continuum que nous a légué la pensée antique, et qui va de bios et zoè d'un côté et d'épiméléia à thérapéia de l'autre. Il y avait en Grèce ancienne deux manières de désigner la vie que nous avons conservées, d'une part zoè, la vie animale, la vie nue, si on peut dire, la vie qui fait parler d'urgence vitale, zoè comme dans zoologie. Et d'autre part bios, la vie que l'on vit, la vie dont chacun pour notre propre compte nous écrivons le récit dans notre quotidien, dans nos décisions, dans nos projets et dans nos rêves, ou autrement dit l'existence, le bios de biographie. Or en pratique aucun soin ni aucun accompagnement ne concernent exclusivement la seule zoè ou le seul bios (4). Il y a toujours, si peu que ce soit, du bios dans la zoè et de la zoè dans le bios et en faisant du respect absolu de la vie la valeur suprême au rebours des murs de l'époque, le Serment d'Hippocrate, sur lequel nous reviendrons, visait à la fois bios et zoè. Et de fait, celui qui soigne ne peut négliger la dimension existentielle de la "vie" du patient ni le travailleur social perdre de vue les exigences, y compris les plus techniques, de la santé et de la vie saine. De même, on soigne quelque chose, une maladie (c'est ce que dit thérapeia), mais on soigne ou on aide aussi quelqu'un, c'est-à-dire qu'on s'occupe de lui (c'est ce que dit epiméleia) et on s'occupe donc de son existence et de sa liberté au moins par interim, en quelque sorte. Cette unité des deux versants que sont le soin et le prendre soin avait conduit Platon à classer la médecine dans les "arts du salut", avec le pilotage des navires.

J'aborde donc le refus et la démarche éthique. Je considère ici le face à face entre le refus, variété du dire-non et modalité particulière de la négation, et la démarche éthique. Et si je dis démarche éthique c'est pour distinguer l'éthique au sens le plus large, celui auquel se référait Wittgenstein dans sa célèbre Conférence sur l'éthique de 1929 en disant qu'elle est "l'investigation de ce qui est bien" (5) et la démarche éthique (6) qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la recherche souvent éperdue de ce que nous avons à faire dans le cadre de l'action et même dans le feu de l'action, à la jonction toujours risquée et fréquemment tragique des principes et du réel.

Mais on voit aussitôt que quelque chose ne va pas dans ces énoncés car d'une certaine façon sur ce qui peut ou doit être fait en cas de refus de soins, tout semble être déjà dit (7). Je me garderai d'anticiper sur l'intervention qui va suivre la mienne mais on sait qu'il n'est pas de texte de référence qui ne réponde pas de façon plus ou moins articulée et précise, aux questions soule-vées par tout refus de soins. Si j'ouvre le Code de déontologie médicale (8) et si je lis les articles 6, 8, 9, 34, 35, 37, 39, 40 et surtout l'article 36 portant sur le consentement, qui faut-il le rappeler est le relief en creux du refus, je trouve là effectivement tout ce qui est nécessaire à des décisions et à des choix éclairés et professionnellement irréprochables en matière de refus de soins. Le droit de refus et les conditions détaillées de son exercice sont également exposés dans de grands textes fondamentaux, et je pense par exemple à quelques alinéas essentiels de l'article 16 du Code civil, ou aux dispositions de l'article L. 1111 du Code de santé publique, ou à la loi du 4 mars 2002 sur les droits du patient, qui pose le respect du refus de soin comme étant le droit commun, sans parler de l'abondante jurisprudence sur ces questions ou des innombrables études qui leur sont consacrées ou des circulaires comme celle du 6 mai 1995, connue comme la Charte du patient hospitalisé. Et face à un savoir aussi élaboré et souvent assorti de son mode d'emploi, dont l'avis n° 87 du Comité Consultatif National d'Éthique constitue une belle synthèse, on peut se demander si l'éthique n'est pas condamnée à rester sur ces questions une sorte de commentaire moral de ce qui se passe, un simple rappel, comme on a pu le dire, "de bons sentiments et de grands principes" (9). Je pense au contraire que le refus de soins est comme tout refus un puissant générateur de situation éthique, celle-ci lui étant en somme homogène puisqu'elle est elle-même issue d'un refus, comme je vais essayer de le montrer.

Pour cela, il faut revenir un instant à la notion même d'éthique pour la situer par rapport à deux autres notions avec lesquelles elle a des frontières communes, la morale et la déontologie. D'abord, la morale. Il y a ce que nous appellerons une région du bien et du mal, un ensemble de principes, de normes, d'idéaux, de règles sur lesquels il peut certes y avoir débat mais aux-quels globalement nous sommes liés par un sentiment d'obligation : c'est la morale, c'est ce que Ricur appelle le "royaume des normes", dans lequel on peut ranger aussi les lois et les règlements, puisqu'ils jouent le rôle de normes régulatrices de l'action et qu'ils sont supposés avoir été délibérés en fonction de la morale admise et donc lui être conformes. Ensuite, second niveau, il y a, la déontologie, qui dans la plupart des situations fixe précisément des règles et donne des consignes, nous apportant en somme des réponses avant même que nous ayons à nous poser véritablement les questions. Elle nous indique la conduite à tenir ou à éviter et les choix à faire et à ne pas faire, et généralement cela suffit, fort heureusement, aux besoins habi-tuels de l'action courante. Enfin, troisième niveau, lorsque se présentent des doutes ou des hésitations sur les choix à faire, lorsque s'avère nécessaire un débat mettant en cause tel ou tel aspect de la déontologie ou la morale, lorsque s'impose une interrogation sur les valeurs, les normes ou les principes eux-mêmes, alors on aborde la sphère de l'éthique. Se demander au nom de valeurs qu'on estime plus hautes ou d'idéaux plus désirables si on doit se soumettre à tel article de la déontologie, si on doit accepter jusqu'au bout tel impératif de la morale ou lui en préférer d'autres jugés en la circonstance plus pertinents, c'est cela entrer dans l'éthique (10).

Pourtant on confond souvent la déontologie et l'éthique et parfois on les laisse confondre à dessein. Il faut savoir pourtant que déontologie est un faux mot grec qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire de grec ancien car c'est une fabrication de circonstance : il a été construit sur déon, ce qu'il faut ou contraire ce qu'il ne faut pas. Cette idée d'un logos du déon, d'une science du il faut et du il ne faut pas qui a donné déontologie, est due à Bentham, un philosophe utilitariste anglais du 19ème siècle précurseur du libéralisme et elle entretient l'illusion que la déontologie et l'éthique ont la même origine, le même statut, le même poids et la même signification. Il n'en est rien pourtant, car l'éthique et la déontologie représentent en fait deux démarches différentes et même à beaucoup d'égards opposées. D'abord, une déontologie, qui est par définition professionnelle, est pour un métier donné un code de l'interdit et de l'obligatoire, les deux pôles qui dans le système de la modernité encadrent et enserrent la liberté, la prenant en tenaille et ne la tolérant que résiduelle et, nous le voyons aujourd'hui, de plus en plus limitée. Elle est un code fixe pour des situations-type, un système de décisions toute prêtes, une source a priori d'in-jonctions (11). Si vous m'y autorisez, je prendrai sur ce point un exemple qui a l'avantage d'être extérieur au domaine de l'action médicale et médico-sociale et qui est donc à la fois neutre et de portée très large. Il s'agit du texte d'un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une banque : "La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des dirigeants, des employés et bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse" (12). Ce texte nous donne à penser et surtout il nous permet de faire un magnifique voyage. Avec le tout début et la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le "royaume des normes". Avec la suite et l'évocation de la bonne foi, on peut apercevoir encore, si on passe rapidement, le champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a changé de monde, on est dans la déontologie, ici la pure déontologie financière, la logique sans pitié du profit. On voit donc la délimitation entre déontologie et éthique et le passage de l'une à l'autre quand la déontologie devient problématique, dès que s'engage un débat avec soi-même sur les valeurs et les idéaux en cause dans une situation concrète. C'est ce que fera par exemple l'employé de banque en se demandant un beau matin si par humanité, il ne doit pas prolonger gratuitement le découvert d'un client père de famille au bord de la ruine, même si cette décision ne va pas dans l'intérêt de la banque qu'il a pourtant juré de défendre et n'est donc pas conforme à la règle déonto-logique - mais au fond pas du tout morale - qui en principe s'impose à lui. Et peut-être est-ce ce client ruiné qui aura lui-même opposé aux menaces brandies par la banque un refus de soins d'un genre particulier. La frontière est nette : dans la déontologie, il s'agit de se conformer, donc d'obéir, certes de manière éclairée, alors que dans l'éthique il s'agit de décider de l'action juste et de la qualité de notre contribution au monde, autrement dit d'être libre (13) : l'éthique est avant tout une libre interpellation du savoir et du pouvoir,

Telle est, en tout cas, la consubstantialité de l'éthique et du refus de soins que je vais maintenant tenter de replacer dans l'ensemble plus vaste de cette petite philosophie du dire-non que je vous ai annoncée tout à l'heure et qui correspond à la sympathique demande qui m'a été faite de "donner une épaisseur à la notion de refus y compris dans d'autres sphères que le soin", en raison, je suppose, de quelques réflexions que j'avais consacrées au dire-non en 2017, à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme (14). Bien entendu, on ne doit pas mettre tous les refus sur le même plan : les refus de soins, qui portent la marque de l'incertitude, de la souffrance, de la crainte ou de la désespérance, ne sont pas nécessairement des refus d'allure héroïque mais ils ont souvent une dimension tragique et il ne vous semblera peut-être pas sans intérêt de vous demander en arrière-plan de ce que je vais dire à présent quelle place ils occupent dans ce qui est leur lieu naturel, le dire-non humain.

L'intérêt d'une éthique du refus, en effet, c'est qu'elle prend complètement à revers l'idéologie du consensus dans laquelle nous vivons : elle s'oppose aux positivités triomphantes et elle proclame que c'est la négation qui est créatrice et non pas l'affirmation, comme le prétendent les discours convenus et les conditionnements médiatiques. Pensons à l'idéal humanitaire qu'Henri Dunant a tiré des horreurs de la bataille de Solférino pour créer en 1863 la Croix Rouge. On voit très bien par cet exemple que l'idéal de paix est le fils tardif de la guerre, que l'idée de repos est la fille de la fatigue, que la justice est la fille du refus de l'injustice, que l'idée de loisir est la descendante en ligne directe des souffrances que nous inflige le dur labeur et même que c'est dans le rapport à sa propre négation, la maladie, que la santé elle-même trou-ve son sens. Toujours l'émergence des positivités intervient en rupture par rapport aux néga-tivités correspondantes. Or c'est justement ce que la modernité voudrait nous faire oublier. Par les temps qui courent, le désaccord a mauvaise presse. S'il en survient un qu'on n'a pas su empêcher, il est mis sur le compte d'un échec de la communication : c'est qu'on a mal expliqué, il faut faire plus de pédagogie, selon la formule consacrée. L'idéal est à présent le consensus, mais le plus souvent le consensus est un accord qui justement n'a pour fondement que l'absence de refus. C'est donc le moment de parler de ce que Sartre appelle la "négativité productrice" (15) c'est-à-dire de la positivité de la négativité. L'idée de refus recouvre un ensemble large allant du simple énoncé négatif à toutes les variétés du dire-non : la dénégation, le démenti, la dissension, le désaveu, la protestation, la résistance, dans l'ordre de la pensée comme dans l'ordre de l'action. L'esquisse que je vais tenter aura une visée tour à tour ontologique (qu'est-ce que refuser, quelles sont les tonalités et les fonctions du refus), épistémologique (comment délimiter les concepts en cause dans l'idée de refus) et pour finir éthique (quel est le bon usage du refus).

Premièrement, ontologie du refus, dessinée à grand traits : le refus est l'arrière-plan de l'existence des hommes, il en est la trame. C'est le refus qui trace la délimitation entre l'humanité et l'animalité, car l'animal fait principalement ce que lui dicte son corps et seul l'homme est capable de se dire non, de se refuser à lui-même : "l'âme, disait justement Alain (16), c'est ce qui refuse le corps. [L'âme, c'est] ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de prendre quand le corps désire". Penser aussi, c'est dire non, dit Alain, car "réfléchir, c'est nier ce qu'on croit" (17). Mais une ontologie du refus doit porter également sur la diversité du dire non : refuser peut être aussi contester, protester, se soustraire, se rebeller. Le dire non du refus a mille nuances : pensons au veto, ce refus absolu qui tient sa force herculéenne du fait qu'il peut s'élever, solitaire, quand tous les autres disent oui ; pensons au refus indirect, et qui se prête à une interprétation sans fin, de la désapprobation, de la désobéissance, de la dénonciation, du démenti, de l'objection, du retrait, de la démission ; au refus militant exprimant une fin de non-recevoir opposée à l'ordre des choses, tel qu'on peut le trouver dans l'insoumission, l'insurrection ; au refus symbolique qu'on voit dans l'indignation, si bien incarné par le mouvement des Indignés, assis sur les marches de l'Opéra Bastille ou ailleurs dans une dénonciation silencieuse d'une rare force ; au refus intérieur inébranlable et sans merci décrit par Vercors dans Le silence de la mer, où un vieil homme et sa fille opposent à l'officier allemand qu'ils sont tenus d'héberger, sous l'Occupation, un silence qui est une impressionnante négation de la présence de l'autre et une envoûtante manière de l'exclure du monde. Le lexique en atteste et l'énoncé "refus de" a toujours une grande force qui dépasse celle des positivités. Les exemples ne manquent pas : le refus de soins, bien sûr, mais il y a la même force ou presque dans refus de la misère, refus de vente, refus de vote (qui n'est pas l'abstention), refus de priorité et aussi, radical, polyvalent et splendide dans un registre plus militaire, refus d'obtempérer.

Il faut donc faire place, dans une ontologie du refus, à une analyse de l'intensité du dire non et au refus qui en devenant chronique se transforme en style de vie ou devient un mode de relation au monde. On pense ici au refus nihiliste nietzschéen (18) au refus intraitable où les armes sont mises au service d'une vérité supérieure dans un combat sans fin (19) et à tous les cas où le refus est si désespéré qu'il devient lui-même un espoir comme, par exemple, celui des Prisonnières de la Tour de Constance, enfermées des dizaines d'années dans des conditions abominables parce qu'elles refusaient d'abjurer leur foi. Elles avaient gravé sur la margelle d'un puits le mot résister qu'on peut voir encore aujourd'hui (20). Mais il faut penser aussi, à l'autre bout de l'échelle d'intensité du refus, à la puissance infinie des refus minuscules comme celui de Bartleby, le personnage de Melville (21), engagé comme copiste d'un notaire et qui d'abord zélé et consciencieux refuse ensuite certains travaux de plus en plus nombreux, avec la célèbre formule "j'aimerais mieux pas" (I would prefer not to), jusqu'à ne plus travailler du tout et devenir par ce refus lisse, par cette réticence chronique, la réticence étant un refus distillé, le symbole de la résistance passive (22) qui sape l'ordre établi.

Se pose en même temps la question du refus comme risque, de la difficulté majeure qu'on rencontre lorsqu'en refusant une chose qui existe on est obligé de s'en remettre à une chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire lorsque le refus semble conduire à l'inconnu ou au néant. Pour prendre un exemple historique et politique (23), on n'aurait pas pu pendant la Nuit du 4 août 1789 mettre fin à l'Ancien Régime puisqu'on n'avait pas élaboré le modèle qui allait le remplacer. On n'aurait pas pu non plus répondre à l'appel du Général de Gaulle en juin 1940, faute d'imaginer par avance le schéma de ce qui allait arriver, généralisation du conflit - montée en puissance de la Résistance - entrée en guerre de l'URSS, ce qui montre que répondre à cet appel n'était pas tant un acte d'adhésion qu'un acte de refus et qu'un authentique refus ne s'appuie pas sur ce qui est possible mais au contraire se dresse pour décider ce qui le sera. Paradoxalement, le refus est la source du possible et non pas sa limite. De tels exemples abondent dans l'histoire des savoirs et des idées comme dans celle des luttes et des actions quotidiennes : ils montrent que refuser en l'absence d'hypothèse alternative, c'est-à-dire en pratique refuser sans avoir de solution de rechange, n'est pas du tout une simple circonstance particulière et méritoire du dire non, mais qu'elle en est au contraire l'essentiel. Les refus fondateurs et émancipateurs sont marqués par ce caractère d'absolue négativité : refuser n'est pas simplement délaisser une option au profit d'une autre, c'est rejeter une solution qui paraissait unique et qui voulait s'imposer à ce titre. Le vrai refus, en ce sens, c'est de consentir à se priver d'issue et se mettre soi-même dans la périlleuse obligation d'inventer, situation qui est justement une caractéristique du questionnement éthique. Refuser, ce n'est pas simplement faire un choix négatif, c'est faire un saut : ce saut dans l'inconnu, cette remise en cause de l'apparent ordre des choses sont essentiels à la fonction émancipatrice du refus. L'homme du refus est en vérité un flambeur. Un flambeur est un joueur qui non seulement est prêt à perdre, ce qui va de soi puisqu'il mise, mais que sa passion et sa folle attente d'un salut improbable rend prêt à tout perdre.

On retrouve là les origines du refus en Occident. Le refus s'était construit de façon continue en Grèce ancienne à partir de trois moments qui s'étaient succédé de façon saisissante. Je n'en dirai que deux mots. Il y avait eu d'abord le refus d'Ulysse. Au chant V de l'Odyssée, Calypso lui propose un marché: s'il accepte de demeurer avec elle au lieu de retourner à Ithaque où l'at-tend Pénélope, elle fera en sorte qu'il devienne immortel et qu'il demeure éternellement jeune, autrement dit qu'il ait un statut divin. Et là, contre toute attente, Ulysse dit non, il préfère rentrer chez lui, il oppose à Calypso un "refus héroïque de l'immortalité". C'est le premier refus existentiel, c'est-à-dire un refus par lequel il apparaît que seul Ulysse peut décider pour Ulysse. Le second temps du refus antique sera celui d'Antigone : elle refuse l'ordre de son oncle Créon, roi de Thèbes, de laisser sans sépulture son frère Polynice, laissant de ce fait son âme errante. Et c'est en bravant cet interdit qu'Antigone sera surprise et condamnée à être emmurée. Mais elle incarne alors un soulèvement absolu et sans médiation possible, elle crée un refus éthique et politique d'une profondeur abyssale, dans lequel tout refus pourra désormais trouver son origine, sa place ou son sens. Enfin, troisième temps, le refus émancipateur de la philosophie. Socrate, "maître du refus" a-t-on dit, refuse de transiger sur la vérité et par cette continuelle dissidence qu'il institue - la dissidence étant une forme de refus larvé - il installe le refus philo-sophique dans la fonction de subversion qui en est demeurée depuis la caractéristique essen-tielle. Celui qui sait dire non est depuis Platon une référence indispensable : savoir dire non à ses interlocuteurs et leur apprendre à savoir dire non en retour est la condition même de la dia-lectique. Et le refus est par là même le paradigme de la liberté. Sartre qui a toujours été l'homme de tous les refus, disait très bien que "c'est en refusant jusqu'à ce que nous ne puissions plus refuser que nous sommes libres" (24). De même L'homme révolté de Camus est un homme qui dit non mais qui en disant non ne renonce pas, de telle sorte qu'en un certain sens il dit oui. Les refus de ce type ont aussi installé la subversion dans le champ du savoir, aspect que je n'aborderai pas plus en détail faute de temps, ainsi que dans l'action, la vie collective ou la pensée politique. Le texte sublime du Discours de la servitude volontaire écrit par La Boétie en 1547, soutient sa thèse libertaire du refus libérateur. Si un pouvoir s'exerce sur nous, dit La Boétie, c'est que nous y consentons : "soyez résolus à ne plus servir et vous serez libre", autre-ment dit la première cause de servitude est l'oubli de la liberté. Ce manifeste de l'émancipation trouvera son plus bel écho dans les premiers mots du texte de Kant Qu'est-ce que les Lumières ? (26), où figure l'illustre devise "Sapere aude, aie le courage de te servir de ton propre entendement !" (27) qui annonce une puissante méthodologie du refus.

Mais je reviens au refus par excellence, celui qu'on oppose à ce qui est présenté comme la seule voie possible, celui qui s'élève pour faire barrage à ce que dans l'inénarrable vocabulaire contemporain on dit incontournable. De même qu'on n'aurait pas dû, en principe, faire la nuit du 4 août avant que l'Assemblée Constituante réorganise la France, de même qu'on n'aurait pas pu en principe répondre à l'Appel du 18 juin 1940 sans rien connaître du déroulement du conflit qui a suivi, il serait à présent interdit de mettre en cause le système mondialisé et de refuser la façon dont va le monde tant qu'on n'est pas en mesure de proposer une alternative, alors que celle-ci dépend, à l'évidence, d'une invention de l'humanité qui est encore à venir. J'ai repris ici les exemples historiques que j'avais cités mais toutes proportions gardées, les re-fus de soins sans visibilité, si je puis dire, relèvent d'un schéma qui n'est pas si différent, et je vous laisse transposer au refus de soins autant d'éléments de cette petite philosophie du dire non que vous voudrez car, vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas les analogies qui manquent.

Quoi qu'il en soit, le refus est en ce sens-là la figure même du possible, le temps fort de toute émancipation, le geste premier de la liberté et une éthique du refus est donc, comme nous l'avons entrevu, une éthique non pas tant de l'insurrection que de l'espérance. C'est ce qui me conduit, pour finir, à parler comme annoncé de l'éthique du refus de soins en tant que "pratique réfléchie de la liberté", formule que j'emprunte à Michel Foucault dans ses Dits et écrits (28). La question qui se pose en cas de refus de soins n'est pas seulement, même si c'est essentiel, de savoir ce qu'est et ce que dit ce refus, ni ce qu'est et ce que dit la rupture que ce refus provoque dans le cours jusque-là bien réglé des choses. Je n'aurai pas le temps de présenter un classement des refus de soins à partir de leurs visées, par exemple désir de garder un contrôle sur le cours des choses, demande d'une écoute différente, tentative pour avoir le dernier mot, pied de nez désespéré à un destin contraire, perte d'intérêt pour la vie ou pour l'existence (encore zoè ou bios). De toute façon, d'un point de vue éthique, il n'y a pas deux refus semblables et même temps il n'y en a pas deux différents car la dignité ne se détaille pas. En fait, pour celui qui essuie le refus, puisqu'on dit essuyer un refus comme on dit essuyer une tempête, essuyer un revers ou essuyer des lourdes pertes, pour celui qui essuie le refus donc, la question est surtout que répondre à ce refus, que faire de lui. Il s'agit paradoxalement de la réponse à donner à ce qui n'était pas une question, puisque le refus de soins était déjà une réponse à une prescription à laquelle il s'était frontalement opposé (29).

Aussi bien, sur la conduite à tenir, on traite souvent le refus de soin, au moins implicitement, comme un intrus, allant au-delà des textes qui fixent des limites à l'autonomie du patient et donc à son droit de dire non (30) : par exemple lorsque par son refus il risque de se porter préjudice à lui-même ou bien lorsqu'il risque de créer un conflit insoluble en matière de responsabilité juridique ou morale pour celui qui le soigne ou pour l'institution. C'est qu'une fois ces points vérifiés, c'est-à-dire une fois franchie la dernière protection fournie par la déontologie, plus rien ne permettra d'arbitrer le conflit entre les attentes normatives de l'auteur de la prescription et le libre choix de son bénéficiaire. Les "recommandations" de l'avis n° 87 du CCNE déjà cité mettent en évidence qu'une fois le refus acté, si on peut dire, c'est-à-dire au moment précis où s'exerce l'infinie liberté du patient, qui n'a finalement que des droits, jaillissent ensemble la responsabilité et la totale solitude du soignant qui, lui, semble n'avoir, symétriquement, que des devoirs (31) - je me place, je le rappelle, d'un point de vue éthique et non pas juridique. L'épisode du refus de soins assure donc le déclenchement par le patient - et non pas, pour une fois, par le soignant - du passage de la déontologie à l'éthique. Mais en ouvrant cette perspective il entraîne la mise à l'épreuve de la liberté du prescripteur et il donne le signal d'un intense moment de vérité des valeurs. À cet instant, en effet, rien ne dit plus ce qu'il faut faire pour bien faire, rien ne permet plus d'échapper à la contingence de l'action : la démarche éthique est en fusion dans l'évènement dont elle a émergé et auquel elle ne survivra pas (32). Pour un temps se trouve ainsi rétablie dans ce qu'elle a de fondateur et de fondamental l'éthique hippocratique.

Il faut rappeler qu'avec le Serment d'Hippocrate, je parle ici du texte pythagoricien en neuf articles construits selon la technique des anneaux imbriqués (33) s'est produite pour la première fois la transformation d'une simple pratique (le soin) en une activité professionnelle authentique (la médecine) par son inscription dans un espace subitement défini non plus seulement par des objectifs ou des techniques, mais par des valeurs (34). On sait depuis qu'il faut prendre garde à ne pas faire l'inverse, qu'il ne faut jamais renoncer à l'encadrement par des valeurs au profit d'un retour cynique à l'encadrement par des objectifs ou à la régulation par des situations de fait et c'est en cela que l'éthique médicale est devenue ensuite le modèle de toute éthique. Bien au-delà des interdits et des devoirs qu'il énonce et auxquels on le réduit trop souvent, le Serment ouvre en réalité un espace éthique en posant que c'est de la conscience du praticien aux prises avec la complexité du réel et l'imprédictible nouveauté de chaque situation que relèvent les choix éclairés et justes. C'est dans chaque cas à la totalité de son savoir, de son savoir-faire, de son expérience, de sa philosophie et des idéaux du royaume des normes que celui qui soigne aura à se référer pour discerner ce que l'Éthique à Nicomaque appelle très bien "la droite règle (orthos logos) dans les circonstances difficiles de l'action". À la question de savoir que faire devant un refus de soin, le Serment (35) répond et sa réponse est la suivante : premièrement agir selon l'art, c'est-à-dire au nom du savoir et des techniques disponibles, deuxièmement agir dans le seul intérêt du patient et de ce que révèle son refus, donc au seul bénéfice de l'autre et non de soi ou de la corporation ou de l'institution ou de quelque tiers intéressé, et enfin, troisièmement, agir par un investissement personnel, c'est à dire, même si c'est par l'échange et en équipe que se vit et se répare le choc du refus, sans aucune dilution de responsabilité dans un collectif souvent insaisissable.

Cette question du refus de soin, que nous ressentons comme actuelle - et dont l'actualité est soulignée encore par la pandémie en cours - est en fait des premières questions que se sont posé les praticiens hippocratiques et ce n'est sûrement pas un hasard. Observateur avisé de la médecine naissante, Platon remarque au livre IV des Lois (36) qu'il existe deux façons de soigner. D'un côté, je cite, il y a "le médecin [qui] ne prescrit rien au malade avant de l'avoir persuadé d'une façon ou d'une autre. Il ne cesse pas de s'occuper de lui en adoucissant ses peines et il tente d'achever son uvre en le ramenant à la santé". On voit qu'il s'agit là d'une médecine libre - et libre aussi au sens athénien du terme - mais qu'il en existe une autre pour les serviteurs et esclaves. Et là, le médecin, sans doute esclave lui-même, se comporte bien différemment. Je lis ici deux lignes de l'analyse implacable que fait Platon de cette autre pratique radicalement opposée à la première : "aucun des médecins de ce genre ne donne d'explication à ceux qu'il soigne ni n'en accepte, mais avec une arrogance qui s'apparente à celle d'un tyran et après avoir prescrit ce qu'il croit être le mieux et comme s'il savait parfaitement à quoi s'en tenir, il s'en va et court soigner un autre malade" (37). Voilà qui montre bien que la question du refus de soins n'est pas juste un chapitre parmi d'autres de l'éthique ordinaire du soin et de l'accom-pagnement mais un redoutable révélateur de ce qui est la condition même de toute pratique médicale ou sociale qui peut se dire humaniste, la rencontre entre deux libertés. Et nous avons entrevu au passage que l'humanisme, c'est de ne jamais réduire bios à zoè.

1 - Intervention à la 5ème journée de l'Espace de Réflexion Éthique des Pays de la Loire, 29 novembre 2021 (transcription assortie de notes et références). Titre lors de la journée : "Repères et enjeux éthiques sur le refus de soin".

Lien avec la video de l'intervention et de la journée:

https://www.youtube.com/watch?v=dQAbDPwWy5M&t=4374s

2 - G. Deleuze et F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, Les éditions de Minuit, Paris, 2005. La philosophie y est définie comme "l'art d'inventer, de fabriquer et d'utiliser des concepts".

3 - R. Ogien, Mes mille et une nuits, Paris, Albin Michel, 2017, p. 34

4 - L'avis 87 du CCNE dit en ce sens que "soigner n'est pas seulement prendre en compte l'aspect médical mais l'unité même de la personne".

5 - Conférence sur l'éthique, Paris, Folio-Plus, 2015, p. 9.

6 -Cf. sur cette question J. Lombard, Philosophie de la démarche éthique. Anti-manuel d'éthique pour l'ère des néo-valeurs, Paris, L'Harmattan, 2020.

7 - Dans tous les domaines il y a une prolifération qui déferle à présent sous le nom d'éthique : par exemple, pour les évènements du monde, il y a une éthique des droits de l'homme, pour les rapports sociaux une éthique du vivre ensemble, pour les médias une éthique de la communication, pour le cadre de vie une éthique de l'environnement, et même, pour l'univers du profit, qui pourtant altère ou détruit tous les autres, une éthique des affaires.

8 - Code de déontologie médicale édité par Louis René, Paris, Seuil, 1996, préfacée par P. Ricur qui donne là son analyse du "pacte de soin" comme alliance permettant de dépasser la dissymétrie initiale du soignant et du patient.

9 - Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale de M. Canto-Sperber, Paris, PUF, 2004.

10 - Paul Ricur distingue l'éthique antérieure, qui s'intéresse aux fondements de l'action et s'interroge sur les notions et les principes, hors de toute application, et d'un autre côté, en aval des normes, une éthique postérieure, qui vise à insérer ces "normes dans des situations concrètes".

11 - De la même façon, les "recommandations de bonne pratique" anticipent sur la réflexion éthique au point de la remplacer par une sorte de mode d'emploi préférentiel.

12- Manuel "Administration de l'établissement" d'une "caisse de crédit" de Belgique, section 2000, p. 2-2.

13 -L'éthique est un questionnement inventif et l'éthique médicale l'est plus que de toute autre, car soigner nécessite, dans un univers incertain et changeant où rôdent la faute, l'erreur, l'aléa, une pratique permanente de la décision à travers ce que Kant appelle des jugements réfléchissants. Dans la Critique de la raison pure, il pose la distinction entre le jugement déterminant, celui qui consiste à partir d'une règle établie et à l'appliquer à un cas particulier, et le jugement réfléchissant qui consiste à inventer une règle pour le cas singulier que l'on a à traiter.

14 - Cf. J. Lombard, "Dire non. Philosophie du refus", consultable à l'adresse Philosophie.Ch, portail suisse de phi-losophie.

15 - J.-P. Sartre, Situations philosophiques, Gallimard, Paris, 1990, p. 73.

16 - Alain, Définitions, 1953.

17 - Alain, Libre propos, 1924.

18 - Sur le nihilisme et Nietzsche, cf. Christian Savès, Éthique du refus, L'Harmattan, Paris, 2011, pp. 57 à 70.

19 - Cf. sur ce sujet Ph. Joutard, Les Camisards, Gallimard 1976 (rééd. Folio Histoire, 1994).

20 - Plus loin, dominant la Tour, se trouve le plateau où d'autres sauront dire non à nouveau, à la barbarie nazie cette fois, en offrant refuge aux juifs persécutés : la prison au bord de la mer et la montagne des justes sont à la fois des sommets du dire-non et des places-fortes de l'espérance.

21 - Bartleby, the Scrivener - A story of Wall Street, nouvelle parue en 1853. Cf. l'édition GF (Paris, 1989) avec la postface de Deleuze ("fuir mais en fuyant chercher une arme, dit-il aussi dans Dialogues, Flammarion, 1974).

22 - Prenant modèle sur ce Bartleby de Melville, l'écrivain italien Ennio Flaiano - le scénariste de La Dolce Vita - a édifié une philosophie du refus adaptée à nos besoins d'aujourd'hui : "Toujours préférer le refus, dit-il. Ne pas répondre aux enquêtes, refuser les interviews, ne pas signer de pétition, car tout est ensuite utilisé contre vous, dans une société clairement opposée à la liberté de l'individu [

] Refuser mais sans expliquer la raison car elle serait également déformée, récupérée [

] Ne pas préférer quoi que ce soit [

].Voir aussi Gilles Deleuze, "Bartleby ou la formule", en postface de l'édition GF, pp. 161-190.

23 - Dans le champ de l'histoire des idées, cf. J.-F. Revel La cabale des dévôts : "Montaigne n'aurait jamais dû écrire une ligne faute de pouvoir être à la fois et sans délai Galilée, Newton, Lavoisier, Darwin et Freud".

24 - J.-P. Sartre, Situations, I.

25 - C'est souvent par un certain refus paradoxal que se signale l'intervention du philosophe. Ainsi Hannah Arendt refusant lors du procès d'Eichmann la thèse soutenue par l'opinion unanime de la "monstruosité" de l'accusé et édifiant, dans la réprobation générale, sa théorie de la banalité du mal, d'une portée qui balayera tout, comme le montre le film de Margarethe von Trotta en 2013.

26 - Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les lumières ?, 1784.

27 - Sapere aude (ose te servir de ton intelligence) est un vers du poète latin Horace dans ses Épitres, I, 2, 40.

18 - M. Foucault, Dits et écrits, t. IV, texte n° 356, p. 711.

29 - Il y a là une de ces contradictions caractéristiques de toute situation éthique. Ici, le refus est générateur de trouble dans le processus de soin ou d'accompagnement alors que sa possibilité et même son acceptabilité devraient aller de soi puisque le consentement, lui, sous réserve d'être éclairé, est accepté comme prérequis. De la même manière, le savoir scientifique et l'intention professionnelle bienveillante au nom desquels la prescription a été faite sont en fait soumis au jugement du bénéficiaire, autonome mais dont le fait d'être concerné n'augmente pas la compétence.

30 - Cf. sur ce point P. Le Coz, L'Éthique médicale, Presses Universitaires de Provence, 2018, pp. 119-124.

31 - Cf. le propos attribué à Kant : "vouloir le bien des autres est la pire des tyrannies".

32 - De fait, si on ne peut pas, comme disait Aristote, apprendre la médecine en lisant des recueils d'ordonnances, on ne peut pas davantage écrire un manuel d'éthique à partir d'avis ou de décisions qui par nature s'évanouissent avec le questionnement qui les a engendrés ou se figent en déontologie ou en codes de bonnes pratiques.

33 - Le Serment comporte, dans le texte grec, neuf articles appariés entre eux, selon le procédé dit "des anneaux imbriqués", qui est une tradition remontant à Pythagore lui-même. Anneaux imbriqués signifie que l'article 9, le dernier, est à mettre en parallèle avec l'article 1, que le 8 est symétrique du 2, le 7 du 3, et ainsi de suite, l'article 5, en position centrale et donc sans symétrique, représentant l'apogée du texte et en exprimant ce qu'on appellera la quintessence : "Purs et saints je conserverai ma vie et mon art", ce qui est le point suprême, l'akmè (le sommet) de l'éthique hippocratique.