5

livres

Vous avez vu 11 livre(s) sur 5

LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

Un retour à Saïs avec Bachelard, Spinoza, Novalis et quelques autres pour lever le Voile sur la Nature et l'Esprit

Citation :

Le chercheur véritable

ne devient jamais vieux.

Novalis,

Les Disciples à Saïs

On ne sait, à chaque pas qu'on fait,

si on marche sur une semence ou un débris.

Alfred de Musset

Confession d'un enfant du siècle

Permettez-moi de revenir exactement soixante-dix ans en arrière. Nous sommes aujourd'hui en 2023. En l'année 1953, j'étais étudiant à l'université. J'ambitionnais de devenir géologue, ou trouver un autre métier proche, pour me permette de m'aventurer dans le vaste monde et y vivre, loin de la société poussiéreuse et compassée dans laquelle je me trouvais, aux premières années de l'après deuxième guerre mondiale. Il me fallait donc étudier la géologie et/ou autres sciences connexes, ce qui n'interdisait pas de pratiquer une certaine culture. Je lisais beaucoup, un peu de tout, et écoutais de la musique, classique cela va de soi. Les Quatre saisons de Vivaldi et les derniers quatuors de Beethoven, découverts à cette époque grâce aux "Jeunesses musicales de France" et à la "Tribune des critiques de disques," ont laissé en moi une empreinte durable.

C'est dans ce contexte de 1953 qu'un ami, étudiant en psychologie et philosophie, m'a parlé d'un certain Gaston Bachelard (1884-1962). Je me suis précipité sur deux de ses livres, "L'Eau et les rêves," et "La Terre et les rêveries de la volonté," qui appartenaient à la seconde partie de son uvre, celle consacrée à "l'imagination de la matière." Il s'y réfère parfois à l'"idéalisme magique" de Novalis" et cite surtout son "Henri d'Ofterdingen." Le nom de Novalis apparaît ainsi imprimé 29 fois dans "L'eau " et 9 fois dans "La Terre " Depuis les lectures de 1953, Novalis a occupé un petit coin de ma mémoire, causant toujours un vif plaisir lorsque de nouvelles recherches ranimaient son souvenir. Je précise que (dans les deux livres lus en 1953) Bachelard s'intéressait à Novalis sous l'angle de l'imaginaire et du langage poétique, négligeant "Les Disciples à Saïs," texte plus proche du problème de la connaissance et du savoir en général. J'y reviendrai plus loin.

La vie estudiantine achevée n'a pas mis fin à mes explorations culturelles. Très vite je suis passé du Bachelard analyste des rêves et de la poésie au Bachelard antérieur, philosophe des sciences et père fondateur de l'épistémologie. Après de longues années à étudier les sols tropicaux, j'ai soutenu en 1976 mon Doctorat d'État à la Faculté des Sciences de Dijon, celle précisément où Bachelard est devenu professeur d'Université, avant de passer à la Sorbonne. J'avais pris Bachelard dont je connaissais par les livres et le journalisme toute la vie, presque picaresque à ses débuts, pour emblème auquel me référer. Ma thèse s'intitulait "Une épistémologie des sciences du sol," elle donnait en bibliographie trois ouvrages du Bachelard écrivain, maître à penser de l'intelligentsia française, "Le nouvel esprit scientifique" (Alcan, 1934), "La philosophie du non : essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique" (1940, PUF), "Le matérialisme rationnel" (1953 PUF). Mon jury voyait en moi le disciple direct de l'ancien universitaire dijonnais. La soutenance et les mondanités qui ont suivi sont parmi les meilleurs moments de ma vie professionnelle, et la thèse a été éditée dans la série des Mémoires aux Éditions de l'ORSTOM.

En réalité, il n'y avait pas que du Bachelard en arrière-plan de cette thèse. Démarche inattendue pour un spécialiste du sol, j'avais parcouru aussi la philosophie médiévale, celle que l'on dénomme scolastique, et qui a généré la "Querelle des universaux." Dans les années 1960, il n'en était guère question que chez les médiévistes et jamais à propos des sciences modernes, chez les maîtres de l'épistémologie, de l'histoire et philosophie des sciences, les Bachelard, Thomas Kuhn, Alexandre Koyré. Seul Bertrand Russel avait édifié des catégories y ressemblant. Quant à moi, j'avais bien étudié la question, et je vais tenter de l'exposer très simplement. Les "universaux" sont les éléments fondamentaux de nos pensées, nos raisonnements, nos discours. S'ils ont une existence en soi, nous vivons dans le "réalisme." S'ils ne sont que de simples mots, exprimant les concepts de notre esprit, nous sommes dans le "nominalisme." Je garde les noms de Thomas d'Aquin pour les réalistes, et de Guillaume d'Ockam pour les nominalistes.

J'ai pris le risque d'introduire réalisme et nominalisme dans mon épistémologie des sciences du sol. Il me semblait que cela correspondait à deux attitudes fondamentales expliquant bien, en autres, les divergences de plusieurs "écoles" de la pédologie de l'époque. La pédologie américaine (USDA), avec sa taxonomie des sols, était du coté nominaliste. La science russe marxisante et soviétique était le pôle réaliste. Quant aux équipes coloniales et européennes de la pédologie tropicale, elles cherchaient leur équilibre, plus réaliste pour les Français (ORSTOM), plus nominaliste pour les Belges de l'INEAC à Yangambi, etc. Toujours est-il que mon analyse a été bien acceptée par mon jury de thèse, et notamment par la Professeure universitaire de philosophe qui en faisait partie, Jeanne Parain-Vial. Les mots "réalisme," "réaliste" ont été mis à toutes les sauces au cours du temps, je ne les conserve ici qu'au sens donné par la scolastique et en l'appliquant à la compréhension des sciences.

Il n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la scolastique des 12e et 13e siècles à la philosophia naturalis de la Renaissance, sa teinture d'alchimie, de magie, d'astrologie, d'imagination, de rêve, et surtout sa prétention, de pénétrer la vraie nature de tout ce qui existe, Lâchons le mot : il s'agit d'une forme de panthéisme. Paracelse (1493-1541) est le premier théoricien de ce "Grand Tout" (une expression moderne) pas très différent de la "Substance" de Spinoza (voir plus loin). Il n'y a rien au ciel et sur la terre, disait Paracelse, qui ne soit dans l'homme. Le problème est que le mix panthéiste doit inclure Dieu, si on lui donne une existence, quelque soit le mot employé, surtout celui des religions. Giordano Bruno (1548-1600) en a fait la triste expérience. Il est resté célèbre pour avoir été envoyé au bûcher par l'Inquisition qui le taxait d'athéisme démoniaque. Plus explicitement que Paracelse, il voyait Dieu, ou mieux dit l'Esprit divin, dans tout ce que nous appelons la Nature, l'Univers, la Création. Et l'Homme, bien entendu. Troisième panthéiste par ordre chronologie, retenons aussi Jacob Böehme (1575-1624). Il était cordonnier mais sujet à des illuminations lui permettant d'atteindre "le fond et le sans fond" de toutes choses et êtres vivants, et Dieu aussi qui imbibait le tout. Son travail d'artisan lui laissait le temps de mettre par écrit le résultat de ses illuminations et réflexions. Ce cordonnier panthéiste théosophe plaisait à Novalis qui ne l'a pas mentionné explicitement dans "Les Disciples à Saïs," mais utilisé largement dans "Henri d'Ofterdingen" sous le couvert d'un personnage romanesque.

C'est en chercheur scientifique moderne que je me suis autrefois intéressé au panthéisme et à ses trois représentants ci-dessus. Étant moi-même devenu agnostique depuis longtemps, je ne pensais pas comme eux trouver le Dieu des religions monothéistes dans tout ce qui existe. Je pressentais seulement l'unité fondamentale de l'Univers, permettant (sans que l'on puisse l'expliquer davantage) une bonne adéquation entre la science et ses objets. Très intuitivement, c'est ce que l'on perçoit aussi dans la belle formule d'Hubert Reeves, à savoir que nous, les hommes, ne sommes que des "poussières d'étoiles" (Le Seuil, 1984). Avec presque les mêmes mots, "Nous devons être des étoiles," disait déjà Novalis, dans ses "Hymnes à la nuit."On verra plus loin qu'en penser aujourd'hui.

J'ai délaissé la scolastique, le panthéisme et même l'épistémologie après la soutenance de 1976. D'autres sujets m'ont mobilisé, au cours du temps, surtout après la retraite prise le 31 mai 1995 qui me donnait une totale liberté. J'ai toujours eu un certain intérêt pour la philosophie lorsqu'elle s'applique au problème de la connaissance. Souvent ai-je dit que je travaillais la nuit, car les bonnes idées surgissent pour moi au réveil. Voilà donc qu'un matin de juin 2019 j'ai mis pied à terre avec la décision de prendre Spinoza, philosophe sépharade du siècle d'or hollandais, comme nouveau sujet de travail. Je ne connaissais pas grand-chose au 17e siècle, rien sur les Juifs, leur histoire et leur culte, rien sur les Pays-Bas, pas beaucoup sur Spinoza, n'étant pas moi-même philosophe de profession, mais j'ai persisté dans ma décision. Ont suivi six mois d'une documentation acharnée, puis une année calendaire pleine, consacrée à l'écriture assortie d'un complément documentaire, quand nécessaire, au fil des pages.

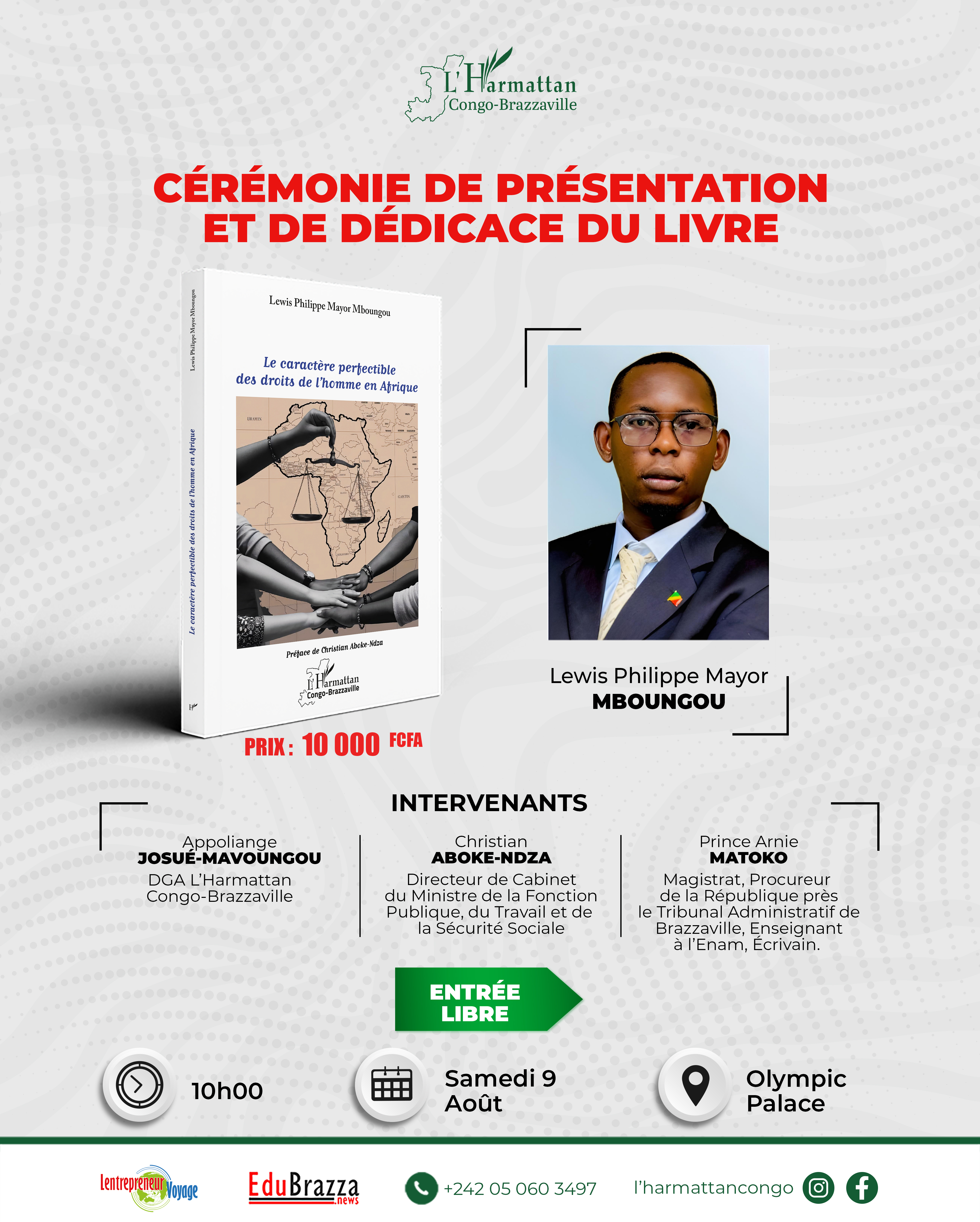

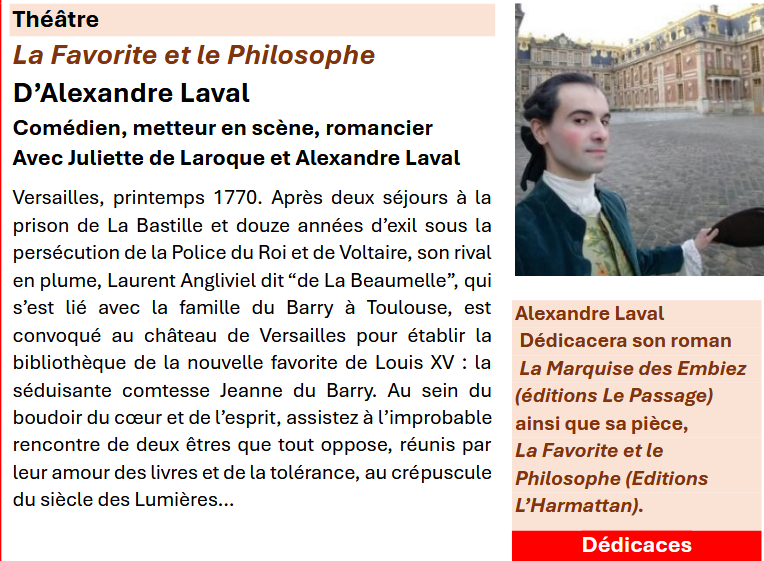

Quelques mois ont ensuite été nécessaires pour que mon merveilleux éditeur, L'Harmattan, sorte de presses à la mi-2021 "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Je dirais aujourd'hui que ce n'est ni une biographie, ni un traité philosophique, mais un exercice littéraire sur Spinoza (au lieu d'un récit univoque, on y trouve une pluralité de locuteurs, points de vue, modes d'expression). La préparation puis la publication du livre, à ce stade de la vie, étaient pour moi une aventure au résultat incertain, ce qui explique le choix des deux citations en exergue ci-dessus (n'être jamais vieux accepter de toute recherche débutante d'être semence ou débris ). J'ai ensuite complété mon travail d'écriture par 62 mind maps formalisant l'uvre du philosophe, sur Coggle.it, disponibles librement en ligne, jusqu'à leur disparition par inadvertance de ma part (non renouvellement d'abonnement). Les mind maps ne sont plus que des images archivées sur mon ordinateur.

L'uvre majeure de Spinoza s'intitule ‟L'Éthique," il y déploie une philosophie rationnelle et déductive, suivant ‟une méthode géométrique" fondée sur des définitions, axiomes, postulats. Ouvrons cet ouvrage. La Première Partie est titrée d'un ‟De Deo" facile à comprendre sans être grand latiniste. Spinoza se met à parler de Dieu, d'emblée, après avoir seulement posé 8 définitions et 7 axiomes. Son raisonnement se développe par des propositions géométriquement enchaînées. Il n'est pas question de donner des ‟preuves" de l'existence de Dieu, à la manière des Chrétiens, mais de démontrer et d'analyser son existence. Il apparaît dans ‟L'Éthique" à la 11e proposition, et se trouve défini ainsi : ‟Dieu, autrement dit une Substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." Chaque mot doit être soigneusement pesé. Retenons aussi la quinzième proposition, ‟Tout ce qui est, est en Dieu, et rien, sans Dieu, ne peut être ni être conçu."

Dans l'"L'Éthique", l'homme surgit seulement dans la Deuxième partie, avec le 1er axiome ‟L'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence " suivi du 2e axiome ‟L'homme pense." Il faut ensuite parvenir à la 10e proposition pour apprendre que ‟la Substance ne constitue pas la forme de l'homme." On est rassuré ‟L'Éthique" peut ensuite se déployer géométriquement, jusqu'à découvrir et analyser toutes ces petites choses dont parlent tant de philosophes, désir, joie, tristesse, espoir, pitié, amour, haine, miséricorde, orgueil etc. Il faut parvenir à la 4e Partie, sous le titre "De l'esclavage de l'Homme, ou de la force des affects" pour que Spinoza énonce enfin dans un langage clair ce qu'il avait démontré (géométriquement !) dans les deux premières Parties. Il s'agit du fameux Deus sive Natura, que l'on traduit par Dieu est la Nature, ou Dieu c'est-à-dire la Nature. Retenons au moins ces deux phrases, "Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou Nature agit comme il existe, avec une égale nécessité" et "La raison ou la cause par laquelle Dieu, c'est-à-dire la Nature, agit, et la raison ou la cause par laquelle il existe, sont une seule et même chose." Pour changer de langage, convenons qu'il s'agit d'une parfaite définition du panthéisme.

Dans un texte mis en ligne par L'Harmattan, j'ai posé la question : "Spinoza a-t-il été bon géomètre ?" En d'autres termes, parvient-il à la démonstration rationnelle et rigoureuse de ses propositions, et de la plus importante d'entre elles, le Deus sive Natura ? Le grand philosophe Francis Kaplan a prouvé, sur des cas partiels, que Spinoza n'est pas toujours logique. Sans verser dans le scepticisme et le criticisme, et en s'appuyant sur Kaplan, on peut douter de la perfection de la méthode géométrique spinozienne. Dès lors, Spinoza n'aurait-il pas eu, sans l'avouer, l'intuition fondamentale de l'unité de tout ce qui existe, n'aurait-il pas été panthéiste (sans employer le mot), avant de mettre en uvre ses prétendues démonstrations ? Cette place d'une intuition première, initiale, rapproche, plus encore que leur panthéisme, le philosophe rationaliste et cartésien à l'origine qu'a été Spinoza du poète romantique et philosophe appelé Novalis.

Venons-en à la plus récente de mes inspirations matinales. À ce moment, je connaissais bien Spinoza et beaucoup plus légèrement Novalis, depuis mon temps bachelardien et les lectures épisodiques ultérieures. Il m'est néanmoins venu à l'idée de faire un parallèle entre leurs idées sur la Nature et, d'un même mouvement, sur Dieu. Les deux personnages Spinoza et Novalis, se ressemblant si peu, l'entreprise m'a paru hasardeuse et, avant d'aller plus loin, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle. J'ai posé à Chatgpt la question : "Quelqu'un a-t-il exploré le lien entre les pensées de Spinoza et de Novalis ?" Voici les éléments marquants de la réponse obtenue : " Bien que Spinoza et Novalis aient vécu à des époques différentes et aient développé des idées distinctes, il y a eu des discussions et des analyses qui ont exploré les liens possibles entre leurs pensées. " Je retiens aussi cette remarque : "Spinoza a développé l'idée d'amour intellectuel de Dieu, dans lequel la connaissance de la Nature conduit à l'amour de Dieu compris comme Substance infinie. Novalis a également exploré des thèmes mystiques et spirituels, et certains chercheurs ont noté des similitudes entre l'approche de Novalis envers l'amour et la spiritualité et l'idée d'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza."

Malgré ma demande, Chatgpt s'est refusé à en dire plus et donner ses références. J'ai alors entamé mes propres recherches et n'ai pas tardé à tomber sur Jane Kneller. Professeure émérite (c'est-à-dire retraitée) de la Colorado State Université (CSU), à Fort Collins (CO), elle est une grande spécialiste de Kant et l'idéalisme allemand (Fiche, Schelling, Novalis). Les liens intellectuels entre Spinoza et Novalis ne sont pas des éléments philosophiques majeurs, mais ils ont été perçus et analysés par elle mieux que par quiconque d'autre. Je retiens donc son papier "Novalis, Spinoza and the Realization of Nature," (International Yearbook of German Idealism 2019, De Gruyter EBooks). J'ajoute seulement que Jane Kneller a clairement justifié un rapprochement entre Spinoza et Novalis, et je reconnais être dans ce qui suit beaucoup plus simple qu'elle, véritable philosophe de haut rang. Bien que l'université de l'État y soit implantée, Fort Collins est une ville d'importance moyenne, sertie dans de magnifiques paysages, au bord de la rivière Cache-la-poudre dont le nom rappelle les trappeurs français d'un lointain passé. En plus de l'université, la ville héberge un Museum of Discovery. J'ai autrefois parcouru l'État du Colorado, visitant sa capitale Denver et sa deuxième ville Boulder, mais pas Fort Collins.

On ne peut pas imaginer personnage plus romantique que Novalis, de son vrai nom Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, dont la vie terrestre a duré moins de 28 ans pleins, de mai 1772 à mars 1801. Il était l'un des rejetons d'une famille de très vieille noblesse allemande, de Saxe plus précisément. Un petit musée dans sa maison natale et une statue auprès de sa tombe honorent sa mémoire à Weißenfels, sur la rivière Saale. Le jeune Friedrich (Frédéric en français) était certainement un surdoué, il a fréquenté plusieurs universités, à Iéna, Leipzig, Wittenberg (ville natale de Martin Luther) étudiant presque toute les disciplines, philosophie, droit, mathématique, et enfin la géologie à Freiberg. Dans cette dernière spécialité, il a eu pour professeur Abraham Gottlob Werner, le maître du neptunisme, théorie voyant dans un océan primordial l'origine de toutes les roches rencontrées dans nos paysages superficiels. Adolescent, Friedrich était déjà auteur d'un grand nombre de textes, poèmes, contes, scènes de théâtres, essais théoriques. Il a pris Novalis comme nom de plume pour éditer sa première uvre, "Grains de pollen," alors qu'il n'avait que 17 ans.

Sans doute était-il, jusqu'en amour, de la même espèce que les étoiles filantes. Lui-même âgé de 22 ans, il est tombé follement amoureux d'une certaine Sophie qui avait à peine 13 ans. Hélas, fiancée à Novalis et attendant le mariage, Sophie est morte de la tuberculose deux ans plus tard. "La douleur soulève ma poitrine, je veux baigner mon front dans la rosée et me jeter dans la cendre des cimetières." Cette déclaration ouvre les "Hymnes à la nuit" dont Sophie a été la grande inspiratrice, peu après sa mort. Autre invocation à retenir : "L'amour t'envoie à moi, oh, ma douce bien-aimée !" Ces hymnes, écrits suite à la mort de Sophie mais publiés seulement en 1800, sont une sorte de poème en vers libres (puis en prose pour publication) d'un lyrisme débridé et d'une beauté étrange. Bien que célébrant le culte de son premier amour, Novalis s'est fiancé une deuxième fois, avec une certaine Julie, fille d'un professeur de mathématiques. Il s'est éteint avant d'arriver au mariage, étant lui-même d'une santé fragile et incapable de surmonter la tuberculose. De ses deux amours, il a élaboré le personnage de Mathilde, rencontrée par son Henri d'Ofterdingen, éponyme romanesque de lui-même.

L'uvre de Novalis peut sembler aujourd'hui déroutante. Il faut remarquer d'abord qu'elle a la spontanéité de la jeunesse et qu'elle est restée inachevée ou au moins à remanier. Texte pourtant majeur pour connaître cet auteur, "Henri d'Ofterdingen" comprend ainsi une intégrale Première partie (L'attente), et une Deuxième (L'accomplissement) qui devrait se conclure par les plus importants messages, mais qui est arrêtée après une quinzaine de pages. Ajoutons que Novalis mélange tous les genres, scolies (simples notes qu'il appelle Fragments), récits romanesques, réflexions philosophiques, invocations poétiques, déclarations mystiques. S'agissant du panthéisme dont poursuivons la trace chez différents auteurs, il ne faut pas s'attendre à en trouver chez lui une claire et concise définition. Il faudra l'interpréter, par compréhension de son "langage intime reposant sur les tréfonds de son cerveau et de sa pensée."

Novalis n'a pas clairement explicité le choix de son titre "Les Disciples à Saïs." Par l'histoire et la littérature, il savait que Saïs était une ville prospère et de haute civilisation lors de l'antiquité égyptienne (Hérodote lui-même en a parlé). Elle était située dans le vaste delta du Nil. Du temps de notre auteur, les vestiges étaient masqués par les dépôts éoliens, les constructions villageoises, les terres agricoles. Des fouilles récentes ont exhumé les restes de nombreux édifices architecturaux prestigieux, mais Novalis n'en a rien su, évidemment. La ville antique avait Neith pour déesse tutélaire. Selon les cas, cette Neith apparaît identique à la déesse Isis, ou à la déesse Athéna. Retenant Saïs dans le titre de son ouvrage (inachevé), Novalis ne s'est pas embarrassé d'expliquer le choix de cette cité. On trouve dans son texte les rapides allusions que voici. Se dirigeant vers Saïs, les voyageurs imaginaires du récit sont attirés par "l'antiquité de son temple" dont "des sages gardaient les archives." Celui qui ne voudrait pas chercher la connaissance intime du Monde "n'est pas un véritable disciple à Saïs."

Le voyage à Saïs décrit par Novalis est une aventure initiatique. Le procédé narratif est comparable à celui expliqué plus haut pour "Henri d'Ofterdingen," tenant à la fois du roman, de l'essai et du rêve. Trois personnages sont à retenir. Le jeune homme qui représente Novalis en sa quête mystique s'appelle ici Hyacinthe, c'est surtout lui qui parle, mais il laisse aussi les autres s'exprimer. La jeune fille, image de la féminité et l'amour, est Rosenblütchen (pétale de rose). Le plus important est évidemment le Maître, toujours désigné ainsi parce que privé de patronyme. Novalis fait volontiers appel à des vieillards comme initiateurs, car ils sont supposés avoir acquis sagesse et connaissance, s'étant approchés de l'âge d'or, "des temps anciens où les bêtes, les arbres et les rochers conversaient, dit-on, avec les hommes." Le Maître des "Disciples à Saïs" a été inspiré à Novalis par son professeur de géologie, Abraham Gottlob Werner.

La déesse de référence pour Novalis ne s'appelle pas Neith mais Isis. "Hyacinthe à travers les vallées et les déserts, par les torrents et les montagnes, se hâta vers la sainte demeure d'Isis la déesse sacrée." On sait qu'à l'origine c'était une déesse égyptienne, mais elle a été adoptée par les Grecs puis les Romains et son personnage s'est ainsi beaucoup enrichi. Elle est devenue "mère des étoiles, parente des saisons et maîtresse du monde entier" (Apulée, 2e siècle de notre ère). On l'appelle aussi "déesse voilée," ou "déesse au voile bleu," et on lui doit l'expression "soulever le voile" qui signifie accéder à un savoir caché. En réalité, dans "Les disciples à Saïs" les références textuelles à Isis sont rarissimes, réduites à quelques mots, mais il ne faut pas demander à Novalis une précision et un langage d'entomologiste. On trouve aussi "le voile de la vierge éternelle" dans ses "Fragments," En définitive, on ne peut contester le symbole qu'apporte Isis dans le choix de Saïs, par Novalis. Je prétends être plus clair que lui, proposant de "lever le Voile sur la Nature et l'Esprit" (titre ci-dessus).

Maurice Maeterlinck (1895) a été le traducteur et grand analyste de Novalis, dont il dit ceci. "Peut-être est-il celui qui a pénétré le plus profondément la nature intime et mystique et l'unité secrète de l'univers." Ouvrons "Les Disciples à Saïs" à sa première page. On y découvre "cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout : sur les ailes, sur la coque des ufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poix lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les attouche : dans les limailles qui entourent l'aimant, et dans les étranges conjonctures du hasard..." La grande écriture chiffrée de Novalis est celle qui forme "l'unité secrète de l'univers" selon Maeterlinck. Plus simplement dit, sans poésie ni mystère, c'est l'affirmation du panthéisme que nous recherchons.

Novalis a quitté un monde terrestre poétique, romantique, enchanté, à l'orée du 19e siècle. Si la déesse Isis existe encore depuis l'époque antique et a conservé tous ses pouvoirs, elle a eu l'occasion de lever son voile à maintes reprises. Un de ses gestes les plus féconds a permis à Albert Einstein (grand admirateur de Spinoza) d'affirmer l'équivalence de la masse et de l'énergie, et de l'exprimer par la formule E=mc2. Depuis tout a continué à changer dans la science fondamentale. Je suis incapable d'en comprendre tous les développements mais tente de les suivre par les médias de vulgarisation. Voici ce que j'en retiens pour alimenter ma présente démarche. Selon certains scientifiques d'avant-garde, l'information devient, après l'énergie, une nouvelle forme de la matière. L'univers pourrait se décrire ainsi comme une simple simulation (cf. Melvin Vopson, University of Porthmouth, GB). Patrick Ruiz l'a bien expliqué le 13 octobre 2023 (www.developpez.com, radio, réseaux sociaux). Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle prétend atteindre des états de conscience que l'on croyait une exclusivité humaine. La science de notre 21e siècle, dans toutes ses avancées, fait rebondir le panthéisme intuitif des Paracelse, Bruno, Böehme, Spinoza, Novalis.

Heureusement, il nous reste la Poésie dont Novalis prétendait que c'est (avec l'intuition qui lui est liée) la forme ultime de la connaissance de la Nature. "Nul ne la comprendra qui, spontanément, ne la distingue et ne la reconnaît en toutes choses, et qui grâce à une joie innée d'engendrer, et se sentant une intime et multiple affinité avec tous les corps, ne se mêle à tous les êtres de la Nature, et ne se retrouve pour ainsi dire, en eux." Ainsi trouve-t-on au fil des pages de Novalis les astres, les roches, les fleurs, les animaux en intime connexion avec l'homme. Pour clore mon texte dans cet esprit, j'ai choisi un poème-chanson de Bob Dylan (Prix Nobel de littérature, 13 octobre 2016). Les "êtres de la Nature" sont ici le soleil, la nuit, le vent, la mer, le rivage, la marée, les rochers, les sables, les poissons, les oiseaux, et "the whole wide world." Ils sourient, rient, se dressent, s'exaltent à l'unisson des hommes, comme cela se passait aux temps lointains de "l'âge d'or" selon Novalis.

Oh, the time will come up

When the winds will stop

And the breeze will cease to be breathin'

Like the stillness in the wind

Before the hurricane begins

The hour that the ship comes in

And the seas will split

And the ship will hit

And the sands on the shoreline will be shaking

Then the tide will sound

And the wind will pound

And the morning will be breaking

Oh, the fishes will laugh

As they swim out of the path

And the seagulls they'll be smiling

And the rocks on the sand

Will proudly stand

The hour that the ship comes in

And the words that are used

For to get the ship confused

Will not be understood as they're spoken

For the chains of the sea

Will have busted in the night

And will be buried at the bottom of the ocean

A song will lift

As the mainsail shifts

And the boat drifts on to the shoreline

And the sun will respect

Every face on the deck

The hour that the ship comes in

Then the sands will roll

Out a carpet of gold

For your weary toes to be a-touchin'

And the ship's wise men

Will remind you once again

That the whole wide world is watchin'

Oh, the foes will rise

With the sleep still in their eyes

And they'll jerk from their beds and think they're dreamin'

But they'll pinch themselves and squeal

And know that it's for real

The hour when the ship comes in

Then they'll raise their hands

Sayin' we'll meet all your demands

But we'll shout from the bow your days are numbered

And like Pharaoh's tribe

They'll be drownded in the tide

And like Goliath, they'll be conquered.

Les commentateurs actuels disent et répètent que cette chanson (comme la plus célèbre Blowin' in the Wind), écrite au début des années 1960, est un acte militant en faveur des droits des minorités en Amérique. Soutenu par l'engagement d'intellectuels et artistes comme Dylan, le Civil Rigths Act a été signé un an ou deux plus tard. Cela n'explique pas beaucoup l'imagerie de la chanson When the ship comes in (ci-dessus, et adaptée par Hugues Aufray, Le jour où le bateau viendra). Bob Dylan lui-même dit s'être inspiré de la Bible (ou la Torah des familles juives, ashkénaze pour lui et sépharade pour Spinoza) et de l'Apocalypse (celle de Saint Jean, très probablement.) Acceptons cette assertion un peu surprenante.

Mais d'où vient le bateau de la chanson, où atterre-t-il ? Il existe dans la culture occidentale de nombreuses versions d'un vaisseau mystérieux qui va accoster sur une terre lointaine, ou une île perdue dans l'océan. Ces contes et légendes sont considérés comme de lointains dérivés de l'Atlantide de Platon (Timée, Critias). Or l'histoire de l'Atlantide, bien que formulée par Platon, aurait son origine dans le récit d'un prêtre de la déesse Neith à Saïs. Beaucoup de questions s'ouvrent à nous. Novalis devait connaître Platon, mais a-t-il lu l'Apocalypse, s'est-il inspiré de son imagerie, le rêve attribué à Henri d'Ofterdingen est-il en rapport avec celui de Saint Jean dans l'île appelée Patmos ? Qui sont les hommes de la chanson de Bob Dylan, ceux du bateau, ceux qui attendent au rivage ? Je laisse à d'autres le soin de recherches approfondies, sur les précédentes questions et bien d'autres que l'on peut se poser. Mais enfin, pour moi, après le renvoi à Platon et la déesse Neith, le retour à Saïs se trouve bouclé.

Lire plus

Le chercheur véritable

ne devient jamais vieux.

Novalis,

Les Disciples à Saïs

On ne sait, à chaque pas qu'on fait,

si on marche sur une semence ou un débris.

Alfred de Musset

Confession d'un enfant du siècle

Permettez-moi de revenir exactement soixante-dix ans en arrière. Nous sommes aujourd'hui en 2023. En l'année 1953, j'étais étudiant à l'université. J'ambitionnais de devenir géologue, ou trouver un autre métier proche, pour me permette de m'aventurer dans le vaste monde et y vivre, loin de la société poussiéreuse et compassée dans laquelle je me trouvais, aux premières années de l'après deuxième guerre mondiale. Il me fallait donc étudier la géologie et/ou autres sciences connexes, ce qui n'interdisait pas de pratiquer une certaine culture. Je lisais beaucoup, un peu de tout, et écoutais de la musique, classique cela va de soi. Les Quatre saisons de Vivaldi et les derniers quatuors de Beethoven, découverts à cette époque grâce aux "Jeunesses musicales de France" et à la "Tribune des critiques de disques," ont laissé en moi une empreinte durable.

C'est dans ce contexte de 1953 qu'un ami, étudiant en psychologie et philosophie, m'a parlé d'un certain Gaston Bachelard (1884-1962). Je me suis précipité sur deux de ses livres, "L'Eau et les rêves," et "La Terre et les rêveries de la volonté," qui appartenaient à la seconde partie de son uvre, celle consacrée à "l'imagination de la matière." Il s'y réfère parfois à l'"idéalisme magique" de Novalis" et cite surtout son "Henri d'Ofterdingen." Le nom de Novalis apparaît ainsi imprimé 29 fois dans "L'eau " et 9 fois dans "La Terre " Depuis les lectures de 1953, Novalis a occupé un petit coin de ma mémoire, causant toujours un vif plaisir lorsque de nouvelles recherches ranimaient son souvenir. Je précise que (dans les deux livres lus en 1953) Bachelard s'intéressait à Novalis sous l'angle de l'imaginaire et du langage poétique, négligeant "Les Disciples à Saïs," texte plus proche du problème de la connaissance et du savoir en général. J'y reviendrai plus loin.

La vie estudiantine achevée n'a pas mis fin à mes explorations culturelles. Très vite je suis passé du Bachelard analyste des rêves et de la poésie au Bachelard antérieur, philosophe des sciences et père fondateur de l'épistémologie. Après de longues années à étudier les sols tropicaux, j'ai soutenu en 1976 mon Doctorat d'État à la Faculté des Sciences de Dijon, celle précisément où Bachelard est devenu professeur d'Université, avant de passer à la Sorbonne. J'avais pris Bachelard dont je connaissais par les livres et le journalisme toute la vie, presque picaresque à ses débuts, pour emblème auquel me référer. Ma thèse s'intitulait "Une épistémologie des sciences du sol," elle donnait en bibliographie trois ouvrages du Bachelard écrivain, maître à penser de l'intelligentsia française, "Le nouvel esprit scientifique" (Alcan, 1934), "La philosophie du non : essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique" (1940, PUF), "Le matérialisme rationnel" (1953 PUF). Mon jury voyait en moi le disciple direct de l'ancien universitaire dijonnais. La soutenance et les mondanités qui ont suivi sont parmi les meilleurs moments de ma vie professionnelle, et la thèse a été éditée dans la série des Mémoires aux Éditions de l'ORSTOM.

En réalité, il n'y avait pas que du Bachelard en arrière-plan de cette thèse. Démarche inattendue pour un spécialiste du sol, j'avais parcouru aussi la philosophie médiévale, celle que l'on dénomme scolastique, et qui a généré la "Querelle des universaux." Dans les années 1960, il n'en était guère question que chez les médiévistes et jamais à propos des sciences modernes, chez les maîtres de l'épistémologie, de l'histoire et philosophie des sciences, les Bachelard, Thomas Kuhn, Alexandre Koyré. Seul Bertrand Russel avait édifié des catégories y ressemblant. Quant à moi, j'avais bien étudié la question, et je vais tenter de l'exposer très simplement. Les "universaux" sont les éléments fondamentaux de nos pensées, nos raisonnements, nos discours. S'ils ont une existence en soi, nous vivons dans le "réalisme." S'ils ne sont que de simples mots, exprimant les concepts de notre esprit, nous sommes dans le "nominalisme." Je garde les noms de Thomas d'Aquin pour les réalistes, et de Guillaume d'Ockam pour les nominalistes.

J'ai pris le risque d'introduire réalisme et nominalisme dans mon épistémologie des sciences du sol. Il me semblait que cela correspondait à deux attitudes fondamentales expliquant bien, en autres, les divergences de plusieurs "écoles" de la pédologie de l'époque. La pédologie américaine (USDA), avec sa taxonomie des sols, était du coté nominaliste. La science russe marxisante et soviétique était le pôle réaliste. Quant aux équipes coloniales et européennes de la pédologie tropicale, elles cherchaient leur équilibre, plus réaliste pour les Français (ORSTOM), plus nominaliste pour les Belges de l'INEAC à Yangambi, etc. Toujours est-il que mon analyse a été bien acceptée par mon jury de thèse, et notamment par la Professeure universitaire de philosophe qui en faisait partie, Jeanne Parain-Vial. Les mots "réalisme," "réaliste" ont été mis à toutes les sauces au cours du temps, je ne les conserve ici qu'au sens donné par la scolastique et en l'appliquant à la compréhension des sciences.

Il n'y avait qu'un pas à franchir pour passer de la scolastique des 12e et 13e siècles à la philosophia naturalis de la Renaissance, sa teinture d'alchimie, de magie, d'astrologie, d'imagination, de rêve, et surtout sa prétention, de pénétrer la vraie nature de tout ce qui existe, Lâchons le mot : il s'agit d'une forme de panthéisme. Paracelse (1493-1541) est le premier théoricien de ce "Grand Tout" (une expression moderne) pas très différent de la "Substance" de Spinoza (voir plus loin). Il n'y a rien au ciel et sur la terre, disait Paracelse, qui ne soit dans l'homme. Le problème est que le mix panthéiste doit inclure Dieu, si on lui donne une existence, quelque soit le mot employé, surtout celui des religions. Giordano Bruno (1548-1600) en a fait la triste expérience. Il est resté célèbre pour avoir été envoyé au bûcher par l'Inquisition qui le taxait d'athéisme démoniaque. Plus explicitement que Paracelse, il voyait Dieu, ou mieux dit l'Esprit divin, dans tout ce que nous appelons la Nature, l'Univers, la Création. Et l'Homme, bien entendu. Troisième panthéiste par ordre chronologie, retenons aussi Jacob Böehme (1575-1624). Il était cordonnier mais sujet à des illuminations lui permettant d'atteindre "le fond et le sans fond" de toutes choses et êtres vivants, et Dieu aussi qui imbibait le tout. Son travail d'artisan lui laissait le temps de mettre par écrit le résultat de ses illuminations et réflexions. Ce cordonnier panthéiste théosophe plaisait à Novalis qui ne l'a pas mentionné explicitement dans "Les Disciples à Saïs," mais utilisé largement dans "Henri d'Ofterdingen" sous le couvert d'un personnage romanesque.

C'est en chercheur scientifique moderne que je me suis autrefois intéressé au panthéisme et à ses trois représentants ci-dessus. Étant moi-même devenu agnostique depuis longtemps, je ne pensais pas comme eux trouver le Dieu des religions monothéistes dans tout ce qui existe. Je pressentais seulement l'unité fondamentale de l'Univers, permettant (sans que l'on puisse l'expliquer davantage) une bonne adéquation entre la science et ses objets. Très intuitivement, c'est ce que l'on perçoit aussi dans la belle formule d'Hubert Reeves, à savoir que nous, les hommes, ne sommes que des "poussières d'étoiles" (Le Seuil, 1984). Avec presque les mêmes mots, "Nous devons être des étoiles," disait déjà Novalis, dans ses "Hymnes à la nuit."On verra plus loin qu'en penser aujourd'hui.

J'ai délaissé la scolastique, le panthéisme et même l'épistémologie après la soutenance de 1976. D'autres sujets m'ont mobilisé, au cours du temps, surtout après la retraite prise le 31 mai 1995 qui me donnait une totale liberté. J'ai toujours eu un certain intérêt pour la philosophie lorsqu'elle s'applique au problème de la connaissance. Souvent ai-je dit que je travaillais la nuit, car les bonnes idées surgissent pour moi au réveil. Voilà donc qu'un matin de juin 2019 j'ai mis pied à terre avec la décision de prendre Spinoza, philosophe sépharade du siècle d'or hollandais, comme nouveau sujet de travail. Je ne connaissais pas grand-chose au 17e siècle, rien sur les Juifs, leur histoire et leur culte, rien sur les Pays-Bas, pas beaucoup sur Spinoza, n'étant pas moi-même philosophe de profession, mais j'ai persisté dans ma décision. Ont suivi six mois d'une documentation acharnée, puis une année calendaire pleine, consacrée à l'écriture assortie d'un complément documentaire, quand nécessaire, au fil des pages.

Quelques mois ont ensuite été nécessaires pour que mon merveilleux éditeur, L'Harmattan, sorte de presses à la mi-2021 "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Je dirais aujourd'hui que ce n'est ni une biographie, ni un traité philosophique, mais un exercice littéraire sur Spinoza (au lieu d'un récit univoque, on y trouve une pluralité de locuteurs, points de vue, modes d'expression). La préparation puis la publication du livre, à ce stade de la vie, étaient pour moi une aventure au résultat incertain, ce qui explique le choix des deux citations en exergue ci-dessus (n'être jamais vieux accepter de toute recherche débutante d'être semence ou débris ). J'ai ensuite complété mon travail d'écriture par 62 mind maps formalisant l'uvre du philosophe, sur Coggle.it, disponibles librement en ligne, jusqu'à leur disparition par inadvertance de ma part (non renouvellement d'abonnement). Les mind maps ne sont plus que des images archivées sur mon ordinateur.

L'uvre majeure de Spinoza s'intitule ‟L'Éthique," il y déploie une philosophie rationnelle et déductive, suivant ‟une méthode géométrique" fondée sur des définitions, axiomes, postulats. Ouvrons cet ouvrage. La Première Partie est titrée d'un ‟De Deo" facile à comprendre sans être grand latiniste. Spinoza se met à parler de Dieu, d'emblée, après avoir seulement posé 8 définitions et 7 axiomes. Son raisonnement se développe par des propositions géométriquement enchaînées. Il n'est pas question de donner des ‟preuves" de l'existence de Dieu, à la manière des Chrétiens, mais de démontrer et d'analyser son existence. Il apparaît dans ‟L'Éthique" à la 11e proposition, et se trouve défini ainsi : ‟Dieu, autrement dit une Substance constituée par une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement." Chaque mot doit être soigneusement pesé. Retenons aussi la quinzième proposition, ‟Tout ce qui est, est en Dieu, et rien, sans Dieu, ne peut être ni être conçu."

Dans l'"L'Éthique", l'homme surgit seulement dans la Deuxième partie, avec le 1er axiome ‟L'essence de l'homme n'enveloppe pas l'existence " suivi du 2e axiome ‟L'homme pense." Il faut ensuite parvenir à la 10e proposition pour apprendre que ‟la Substance ne constitue pas la forme de l'homme." On est rassuré ‟L'Éthique" peut ensuite se déployer géométriquement, jusqu'à découvrir et analyser toutes ces petites choses dont parlent tant de philosophes, désir, joie, tristesse, espoir, pitié, amour, haine, miséricorde, orgueil etc. Il faut parvenir à la 4e Partie, sous le titre "De l'esclavage de l'Homme, ou de la force des affects" pour que Spinoza énonce enfin dans un langage clair ce qu'il avait démontré (géométriquement !) dans les deux premières Parties. Il s'agit du fameux Deus sive Natura, que l'on traduit par Dieu est la Nature, ou Dieu c'est-à-dire la Nature. Retenons au moins ces deux phrases, "Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou Nature agit comme il existe, avec une égale nécessité" et "La raison ou la cause par laquelle Dieu, c'est-à-dire la Nature, agit, et la raison ou la cause par laquelle il existe, sont une seule et même chose." Pour changer de langage, convenons qu'il s'agit d'une parfaite définition du panthéisme.

Dans un texte mis en ligne par L'Harmattan, j'ai posé la question : "Spinoza a-t-il été bon géomètre ?" En d'autres termes, parvient-il à la démonstration rationnelle et rigoureuse de ses propositions, et de la plus importante d'entre elles, le Deus sive Natura ? Le grand philosophe Francis Kaplan a prouvé, sur des cas partiels, que Spinoza n'est pas toujours logique. Sans verser dans le scepticisme et le criticisme, et en s'appuyant sur Kaplan, on peut douter de la perfection de la méthode géométrique spinozienne. Dès lors, Spinoza n'aurait-il pas eu, sans l'avouer, l'intuition fondamentale de l'unité de tout ce qui existe, n'aurait-il pas été panthéiste (sans employer le mot), avant de mettre en uvre ses prétendues démonstrations ? Cette place d'une intuition première, initiale, rapproche, plus encore que leur panthéisme, le philosophe rationaliste et cartésien à l'origine qu'a été Spinoza du poète romantique et philosophe appelé Novalis.

Venons-en à la plus récente de mes inspirations matinales. À ce moment, je connaissais bien Spinoza et beaucoup plus légèrement Novalis, depuis mon temps bachelardien et les lectures épisodiques ultérieures. Il m'est néanmoins venu à l'idée de faire un parallèle entre leurs idées sur la Nature et, d'un même mouvement, sur Dieu. Les deux personnages Spinoza et Novalis, se ressemblant si peu, l'entreprise m'a paru hasardeuse et, avant d'aller plus loin, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle. J'ai posé à Chatgpt la question : "Quelqu'un a-t-il exploré le lien entre les pensées de Spinoza et de Novalis ?" Voici les éléments marquants de la réponse obtenue : " Bien que Spinoza et Novalis aient vécu à des époques différentes et aient développé des idées distinctes, il y a eu des discussions et des analyses qui ont exploré les liens possibles entre leurs pensées. " Je retiens aussi cette remarque : "Spinoza a développé l'idée d'amour intellectuel de Dieu, dans lequel la connaissance de la Nature conduit à l'amour de Dieu compris comme Substance infinie. Novalis a également exploré des thèmes mystiques et spirituels, et certains chercheurs ont noté des similitudes entre l'approche de Novalis envers l'amour et la spiritualité et l'idée d'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza."

Malgré ma demande, Chatgpt s'est refusé à en dire plus et donner ses références. J'ai alors entamé mes propres recherches et n'ai pas tardé à tomber sur Jane Kneller. Professeure émérite (c'est-à-dire retraitée) de la Colorado State Université (CSU), à Fort Collins (CO), elle est une grande spécialiste de Kant et l'idéalisme allemand (Fiche, Schelling, Novalis). Les liens intellectuels entre Spinoza et Novalis ne sont pas des éléments philosophiques majeurs, mais ils ont été perçus et analysés par elle mieux que par quiconque d'autre. Je retiens donc son papier "Novalis, Spinoza and the Realization of Nature," (International Yearbook of German Idealism 2019, De Gruyter EBooks). J'ajoute seulement que Jane Kneller a clairement justifié un rapprochement entre Spinoza et Novalis, et je reconnais être dans ce qui suit beaucoup plus simple qu'elle, véritable philosophe de haut rang. Bien que l'université de l'État y soit implantée, Fort Collins est une ville d'importance moyenne, sertie dans de magnifiques paysages, au bord de la rivière Cache-la-poudre dont le nom rappelle les trappeurs français d'un lointain passé. En plus de l'université, la ville héberge un Museum of Discovery. J'ai autrefois parcouru l'État du Colorado, visitant sa capitale Denver et sa deuxième ville Boulder, mais pas Fort Collins.

On ne peut pas imaginer personnage plus romantique que Novalis, de son vrai nom Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, dont la vie terrestre a duré moins de 28 ans pleins, de mai 1772 à mars 1801. Il était l'un des rejetons d'une famille de très vieille noblesse allemande, de Saxe plus précisément. Un petit musée dans sa maison natale et une statue auprès de sa tombe honorent sa mémoire à Weißenfels, sur la rivière Saale. Le jeune Friedrich (Frédéric en français) était certainement un surdoué, il a fréquenté plusieurs universités, à Iéna, Leipzig, Wittenberg (ville natale de Martin Luther) étudiant presque toute les disciplines, philosophie, droit, mathématique, et enfin la géologie à Freiberg. Dans cette dernière spécialité, il a eu pour professeur Abraham Gottlob Werner, le maître du neptunisme, théorie voyant dans un océan primordial l'origine de toutes les roches rencontrées dans nos paysages superficiels. Adolescent, Friedrich était déjà auteur d'un grand nombre de textes, poèmes, contes, scènes de théâtres, essais théoriques. Il a pris Novalis comme nom de plume pour éditer sa première uvre, "Grains de pollen," alors qu'il n'avait que 17 ans.

Sans doute était-il, jusqu'en amour, de la même espèce que les étoiles filantes. Lui-même âgé de 22 ans, il est tombé follement amoureux d'une certaine Sophie qui avait à peine 13 ans. Hélas, fiancée à Novalis et attendant le mariage, Sophie est morte de la tuberculose deux ans plus tard. "La douleur soulève ma poitrine, je veux baigner mon front dans la rosée et me jeter dans la cendre des cimetières." Cette déclaration ouvre les "Hymnes à la nuit" dont Sophie a été la grande inspiratrice, peu après sa mort. Autre invocation à retenir : "L'amour t'envoie à moi, oh, ma douce bien-aimée !" Ces hymnes, écrits suite à la mort de Sophie mais publiés seulement en 1800, sont une sorte de poème en vers libres (puis en prose pour publication) d'un lyrisme débridé et d'une beauté étrange. Bien que célébrant le culte de son premier amour, Novalis s'est fiancé une deuxième fois, avec une certaine Julie, fille d'un professeur de mathématiques. Il s'est éteint avant d'arriver au mariage, étant lui-même d'une santé fragile et incapable de surmonter la tuberculose. De ses deux amours, il a élaboré le personnage de Mathilde, rencontrée par son Henri d'Ofterdingen, éponyme romanesque de lui-même.

L'uvre de Novalis peut sembler aujourd'hui déroutante. Il faut remarquer d'abord qu'elle a la spontanéité de la jeunesse et qu'elle est restée inachevée ou au moins à remanier. Texte pourtant majeur pour connaître cet auteur, "Henri d'Ofterdingen" comprend ainsi une intégrale Première partie (L'attente), et une Deuxième (L'accomplissement) qui devrait se conclure par les plus importants messages, mais qui est arrêtée après une quinzaine de pages. Ajoutons que Novalis mélange tous les genres, scolies (simples notes qu'il appelle Fragments), récits romanesques, réflexions philosophiques, invocations poétiques, déclarations mystiques. S'agissant du panthéisme dont poursuivons la trace chez différents auteurs, il ne faut pas s'attendre à en trouver chez lui une claire et concise définition. Il faudra l'interpréter, par compréhension de son "langage intime reposant sur les tréfonds de son cerveau et de sa pensée."

Novalis n'a pas clairement explicité le choix de son titre "Les Disciples à Saïs." Par l'histoire et la littérature, il savait que Saïs était une ville prospère et de haute civilisation lors de l'antiquité égyptienne (Hérodote lui-même en a parlé). Elle était située dans le vaste delta du Nil. Du temps de notre auteur, les vestiges étaient masqués par les dépôts éoliens, les constructions villageoises, les terres agricoles. Des fouilles récentes ont exhumé les restes de nombreux édifices architecturaux prestigieux, mais Novalis n'en a rien su, évidemment. La ville antique avait Neith pour déesse tutélaire. Selon les cas, cette Neith apparaît identique à la déesse Isis, ou à la déesse Athéna. Retenant Saïs dans le titre de son ouvrage (inachevé), Novalis ne s'est pas embarrassé d'expliquer le choix de cette cité. On trouve dans son texte les rapides allusions que voici. Se dirigeant vers Saïs, les voyageurs imaginaires du récit sont attirés par "l'antiquité de son temple" dont "des sages gardaient les archives." Celui qui ne voudrait pas chercher la connaissance intime du Monde "n'est pas un véritable disciple à Saïs."

Le voyage à Saïs décrit par Novalis est une aventure initiatique. Le procédé narratif est comparable à celui expliqué plus haut pour "Henri d'Ofterdingen," tenant à la fois du roman, de l'essai et du rêve. Trois personnages sont à retenir. Le jeune homme qui représente Novalis en sa quête mystique s'appelle ici Hyacinthe, c'est surtout lui qui parle, mais il laisse aussi les autres s'exprimer. La jeune fille, image de la féminité et l'amour, est Rosenblütchen (pétale de rose). Le plus important est évidemment le Maître, toujours désigné ainsi parce que privé de patronyme. Novalis fait volontiers appel à des vieillards comme initiateurs, car ils sont supposés avoir acquis sagesse et connaissance, s'étant approchés de l'âge d'or, "des temps anciens où les bêtes, les arbres et les rochers conversaient, dit-on, avec les hommes." Le Maître des "Disciples à Saïs" a été inspiré à Novalis par son professeur de géologie, Abraham Gottlob Werner.

La déesse de référence pour Novalis ne s'appelle pas Neith mais Isis. "Hyacinthe à travers les vallées et les déserts, par les torrents et les montagnes, se hâta vers la sainte demeure d'Isis la déesse sacrée." On sait qu'à l'origine c'était une déesse égyptienne, mais elle a été adoptée par les Grecs puis les Romains et son personnage s'est ainsi beaucoup enrichi. Elle est devenue "mère des étoiles, parente des saisons et maîtresse du monde entier" (Apulée, 2e siècle de notre ère). On l'appelle aussi "déesse voilée," ou "déesse au voile bleu," et on lui doit l'expression "soulever le voile" qui signifie accéder à un savoir caché. En réalité, dans "Les disciples à Saïs" les références textuelles à Isis sont rarissimes, réduites à quelques mots, mais il ne faut pas demander à Novalis une précision et un langage d'entomologiste. On trouve aussi "le voile de la vierge éternelle" dans ses "Fragments," En définitive, on ne peut contester le symbole qu'apporte Isis dans le choix de Saïs, par Novalis. Je prétends être plus clair que lui, proposant de "lever le Voile sur la Nature et l'Esprit" (titre ci-dessus).

Maurice Maeterlinck (1895) a été le traducteur et grand analyste de Novalis, dont il dit ceci. "Peut-être est-il celui qui a pénétré le plus profondément la nature intime et mystique et l'unité secrète de l'univers." Ouvrons "Les Disciples à Saïs" à sa première page. On y découvre "cette grande écriture chiffrée qu'on rencontre partout : sur les ailes, sur la coque des ufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux, dans les formes des rocs, sur les eaux congelées, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel, sur les disques de verre et de poix lorsqu'on les frotte et lorsqu'on les attouche : dans les limailles qui entourent l'aimant, et dans les étranges conjonctures du hasard..." La grande écriture chiffrée de Novalis est celle qui forme "l'unité secrète de l'univers" selon Maeterlinck. Plus simplement dit, sans poésie ni mystère, c'est l'affirmation du panthéisme que nous recherchons.

Novalis a quitté un monde terrestre poétique, romantique, enchanté, à l'orée du 19e siècle. Si la déesse Isis existe encore depuis l'époque antique et a conservé tous ses pouvoirs, elle a eu l'occasion de lever son voile à maintes reprises. Un de ses gestes les plus féconds a permis à Albert Einstein (grand admirateur de Spinoza) d'affirmer l'équivalence de la masse et de l'énergie, et de l'exprimer par la formule E=mc2. Depuis tout a continué à changer dans la science fondamentale. Je suis incapable d'en comprendre tous les développements mais tente de les suivre par les médias de vulgarisation. Voici ce que j'en retiens pour alimenter ma présente démarche. Selon certains scientifiques d'avant-garde, l'information devient, après l'énergie, une nouvelle forme de la matière. L'univers pourrait se décrire ainsi comme une simple simulation (cf. Melvin Vopson, University of Porthmouth, GB). Patrick Ruiz l'a bien expliqué le 13 octobre 2023 (www.developpez.com, radio, réseaux sociaux). Et n'oublions pas que l'intelligence artificielle prétend atteindre des états de conscience que l'on croyait une exclusivité humaine. La science de notre 21e siècle, dans toutes ses avancées, fait rebondir le panthéisme intuitif des Paracelse, Bruno, Böehme, Spinoza, Novalis.

Heureusement, il nous reste la Poésie dont Novalis prétendait que c'est (avec l'intuition qui lui est liée) la forme ultime de la connaissance de la Nature. "Nul ne la comprendra qui, spontanément, ne la distingue et ne la reconnaît en toutes choses, et qui grâce à une joie innée d'engendrer, et se sentant une intime et multiple affinité avec tous les corps, ne se mêle à tous les êtres de la Nature, et ne se retrouve pour ainsi dire, en eux." Ainsi trouve-t-on au fil des pages de Novalis les astres, les roches, les fleurs, les animaux en intime connexion avec l'homme. Pour clore mon texte dans cet esprit, j'ai choisi un poème-chanson de Bob Dylan (Prix Nobel de littérature, 13 octobre 2016). Les "êtres de la Nature" sont ici le soleil, la nuit, le vent, la mer, le rivage, la marée, les rochers, les sables, les poissons, les oiseaux, et "the whole wide world." Ils sourient, rient, se dressent, s'exaltent à l'unisson des hommes, comme cela se passait aux temps lointains de "l'âge d'or" selon Novalis.

Oh, the time will come up

When the winds will stop

And the breeze will cease to be breathin'

Like the stillness in the wind

Before the hurricane begins

The hour that the ship comes in

And the seas will split

And the ship will hit

And the sands on the shoreline will be shaking

Then the tide will sound

And the wind will pound

And the morning will be breaking

Oh, the fishes will laugh

As they swim out of the path

And the seagulls they'll be smiling

And the rocks on the sand

Will proudly stand

The hour that the ship comes in

And the words that are used

For to get the ship confused

Will not be understood as they're spoken

For the chains of the sea

Will have busted in the night

And will be buried at the bottom of the ocean

A song will lift

As the mainsail shifts

And the boat drifts on to the shoreline

And the sun will respect

Every face on the deck

The hour that the ship comes in

Then the sands will roll

Out a carpet of gold

For your weary toes to be a-touchin'

And the ship's wise men

Will remind you once again

That the whole wide world is watchin'

Oh, the foes will rise

With the sleep still in their eyes

And they'll jerk from their beds and think they're dreamin'

But they'll pinch themselves and squeal

And know that it's for real

The hour when the ship comes in

Then they'll raise their hands

Sayin' we'll meet all your demands

But we'll shout from the bow your days are numbered

And like Pharaoh's tribe

They'll be drownded in the tide

And like Goliath, they'll be conquered.

Les commentateurs actuels disent et répètent que cette chanson (comme la plus célèbre Blowin' in the Wind), écrite au début des années 1960, est un acte militant en faveur des droits des minorités en Amérique. Soutenu par l'engagement d'intellectuels et artistes comme Dylan, le Civil Rigths Act a été signé un an ou deux plus tard. Cela n'explique pas beaucoup l'imagerie de la chanson When the ship comes in (ci-dessus, et adaptée par Hugues Aufray, Le jour où le bateau viendra). Bob Dylan lui-même dit s'être inspiré de la Bible (ou la Torah des familles juives, ashkénaze pour lui et sépharade pour Spinoza) et de l'Apocalypse (celle de Saint Jean, très probablement.) Acceptons cette assertion un peu surprenante.

Mais d'où vient le bateau de la chanson, où atterre-t-il ? Il existe dans la culture occidentale de nombreuses versions d'un vaisseau mystérieux qui va accoster sur une terre lointaine, ou une île perdue dans l'océan. Ces contes et légendes sont considérés comme de lointains dérivés de l'Atlantide de Platon (Timée, Critias). Or l'histoire de l'Atlantide, bien que formulée par Platon, aurait son origine dans le récit d'un prêtre de la déesse Neith à Saïs. Beaucoup de questions s'ouvrent à nous. Novalis devait connaître Platon, mais a-t-il lu l'Apocalypse, s'est-il inspiré de son imagerie, le rêve attribué à Henri d'Ofterdingen est-il en rapport avec celui de Saint Jean dans l'île appelée Patmos ? Qui sont les hommes de la chanson de Bob Dylan, ceux du bateau, ceux qui attendent au rivage ? Je laisse à d'autres le soin de recherches approfondies, sur les précédentes questions et bien d'autres que l'on peut se poser. Mais enfin, pour moi, après le renvoi à Platon et la déesse Neith, le retour à Saïs se trouve bouclé.

Rendre l'Histoire vivante par les manières de la raconter

L'Histoire est l'affaire de tout le monde. Certains, comme, Gandhi y voient un moyen d'alimenter et justifier les luttes sociales (et surtout anticoloniales, dans son cas). Je considère plus volontiers,(Note 1) avec bien d'autres personnages plus autorisés que moi, le rôle de l'Histoire auprès d'un public cultivé, lequel a deux exigences principales : l'exactitude et la lisibilité. Ceci étant rappelé, je vais me permettre quelques souvenirs et anecdotes, en introduction à mes manières de raconter l'Histoire.

-------

Note 1 - J'ai pourtant publié un jour "Science et développement. L'Histoire peut-elle recommencer ?" Revue Tiers-Monde, 1986, vol. 27, n° 105, pp 5-24.

-------

Premiers jalons

L'exactitude, la véracité tout d'abord : une qualité peut-être inatteignable tout à fait, comme le pensent beaucoup de sceptiques. Oublions les grossiers mensonges et déformations, à la manière d'un Jules César, acteur et chroniqueur de la Guerre des Gaules L'Histoire sera cependant ré-écrite indéfiniment, parce qu'elle aura toujours de nouveaux faits anciens à découvrir et surtout parce que ceux qui la racontent sont inévitablement imprégnés des philosophies, idéologies, préjugés de leur époque.

Un autre Jules me vient à l'esprit. Avec Michelet pour auteur, on a vu apparaître en plein 19ème siècle une "Histoire de France" à prétention encyclopédique (en 17 tomes, de 1833 à 1867), imprégnée de romantisme, dont la grande valeur tient au style, aux qualités descriptives, au pouvoir évocateur et émotionnel. Jules Michelet est lisible non seulement par les spécialistes mais aussi par un grand public cultivé. À certains moments, je me suis intéressé à ses évocations de la Nature (surtout "La république des oiseaux," 1856, "Histoire d'un ruisseau" 1869). Autre mérite, il a passé une grande partie de sa vie au château de Vascil, à petite distance du Rouen familial de ma jeunesse.

C'est à l'époque de ma jeunesse justement, qu'est apparue l'uvre qui, à mes yeux, a le plus développé cette attractivité que l'on doit accorder à l'Histoire. Je veux parler de la série des "Rois maudits," sous la signature de Maurice Druon. Celui-ci en était l'incontestable rédacteur, ayant la plume alerte, et il s'appuyait sur la collaboration de plusieurs historiens spécialisés. Toujours est-il que le souvenir des "Rois maudits" (7 volumes, de 1955 à 1977) m'imprègne encore et qu'on peut y voir l'origine du goût que je développe actuellement pour l'Histoire.

La petite Histoire, comme la grande, a ses imprévus. Il se trouve que, venant de publier chez France-Empire une biographie du grand artiste naturaliste Audubon, auteur des inestimables "Oiseaux d'Amérique," j'ai eu l'idée de présenter mon livre à quelques personnalités et journalistes. Cela s'est fait le samedi 23 mars 2002, dans la bibliothèque centrale de l'Institut de France qui possède un jeu complet de ces 435 gravures aquarellées d'oiseaux. Pour l'autorisation nécessaire, il fallait la présence de deux Académiciens. Eh bien, l'un d'eux a été Maurice Druon ! Il a été des plus aimables, sachant montrer qu'il avait lu mon texte, au moins en partie, car il est au format 21 x 29,7 et compte 465 pages de texte serré ! J'ai quelques photos sur lesquelles apparaissent les gravures que je feuillette en les commentant, Maurice Druon parmi les spectateurs, et moi-même. Un bon souvenir

Les locuteurs

Des centaines, des milliers d'autres écrivains que Michelet et Druon, aussi doués qu'eux ou non, ont produit des montagnes de textes historiques. Dans un premier cas, il s'agit d'archives ou de documents qui y ressemblent, dans lesquels s'accumulent des données factuelles, brutes ou presque. Plus souvent, dans le deuxième cas, les "bons auteurs" (ou tenus pour tels) enrichissent leurs documents de commentaires, interprétations, évaluations, jugements. C'est comme cela que l'on acquiert une grande réputation dans le monde des lettres. À leurs manières, Michelet et Druon procédaient ainsi, avec un peu d'excès peut-on penser.

La musique, par son vocabulaire, nous permet de catégoriser et nommer les styles et procédés suivis. Dans le premier cas, une seule voix s'exprime, c'est celle du passé, de personnages individuels ayant laissés souvenirs et témoignages, de documents indirects mais d'époque. C'est ce qu'on peut appeler monologue et qui, pour les musiciens est la monodie, le chant à une seule voix.

Au deuxième cas, dans lequel se rangeraient les Michelet et Druon, il y a bien entendu la voix de l'époque, mais les auteurs y ajoutent la leur, avec plus ou moins de force, de présence, de puissance dans l'imagerie et l'émotionnel. Dans le langage courant, c'est une sorte de dialogue, et pour les musiciens, un contrepoint.

Si de nouvelles voix viennent se faire entendre, au troisième cas, cela devient de la polyphonie pour les musiciens. Transposant cette notion à un texte historique, il faut que s'expriment davantage que deux locuteurs. Dans les nombreux documents que j'ai consultés (constituant un échantillonnage que je pense représentatif ), cela ne semble jamais le cas. Au mieux, trouve-t-on l'auteur attribuant ses propres interprétations à divers personnages du passé, aux documents bibliographiques, aux ouvrages de ses prédécesseurs, collègues ou rivaux du moment. Ce n'est pas encore la vraie polyphonie, dont je parlerai plus loin.

Un long chemin

"Aller droit au but" est une maxime du 18ème siècle qui s'applique assez mal à mon cas personnel. On peut s'en rendre compte en consultant ma fiche de présentation sur le site de l'Harmattan. J'ai longtemps suivi une carrière de chercheur professionnel dans les sciences de la terre, plus précisément en pédologie ou science du sol. Je suis passé ensuite à une branche de la sociologie, celle étudiant les sciences et leurs communautés d'acteurs. Ce n'est qu'arrivé à la retraite, ne disposant d'aucun laboratoire, service de documentation et autre soutien, que je me suis vraiment plongé dans l'Histoire, parce qu'on peut la pratiquer en free lance. J'ai commencé par l'Histoire de naturalistes célèbres (Bartram, Humboldt, Audubon et quelques autres).

Voyons cela de plus près. En 1972, pleinement engagé dans le travail pédologique, j'ai publié mon tout premier livre sous le titre "Les sols ferrallitiques. Historique. Développement des connaissances et formation des concepts actuels" (Éditions de l'Orstom). Mon but était de préparer un dépassement aux pratiques du moment, en initiant ce qui pouvait devenir un nouveau paradigme, orienté vers un langage transdisciplinaire, et plus généralement vers ce que Lévi-Strauss appelait la "science du concret." Considéré aujourd'hui, j'y vois déjà un pas vers l'Histoire.

Le deuxième pas est survenu vingt ans plus tard, en 1992, avec la publication de "Le voyage de William Bartram (1773-1776) Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain" (éditions Karthala). Le sous-titre indique clairement la thématique visée. Actuellement, il me semble devoir insister davantage sur la structure du livre et le traitement des données historiques. Une alternance de chapitres donnait la parole à Bartram (des extraits traduits par moi de son Travels) et au biographe (moi-même en l'occurrence). C'était du dialogue, du contrepoint, entre monodie et polyphonie.

Le plus gros et plus illustré, le mieux diffusé et vendu de mes livres est "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (2001). On y remarquera les libertés prises avec la chronologie. Tout d'abord, il débutait par la mort d'Audubon, avant de prendre le déroulé de sa vie depuis sa naissance. L'enchaînement chronologique était de plus interrompu par un chapitre intitulé "Des oiseaux, des hommes et quelques autres espèces." C'était le premier de mes bouquins écrits en toute liberté. J'étais parvenu à la retraite et pouvais travailler à ma guise.

Polyphonie(Note 2)

En dehors de causeries nombreuses, purement orales, j'ai beaucoup pratiqué Audubon. Je retiens les textes informels sur le site de l'Harmattan, et ceux publiés dans des catalogues d'exposition des Muséums d'histoire naturelle de Nantes et La Rochelle. Ce qui m'intéresse davantage est mon deuxième livre sur le même naturaliste portant le titre "Audubon raconté par ceux qui l'on connu." Il n'a pas été édité et reste jusqu'à présent un ebook chez KDP Amazon, en attendant mieux. Par son style, il est humoristique et gentiment satirique.

Audubon est dépeint par différents locuteurs, le titre le fait clairement comprendre. Le personnage attire ce genre d'exercice car de son vivant il a été aimé et détesté. Autrefois, ses adversaires étaient surtout des naturalistes en compétition avec lui. Par la suite, il a été célébré sans retenue, dans le domaine des sciences et des arts, pendant un bon siècle et demi. Aujourd'hui, il est voué aux gémonies par les woke lui reprochant d'avoir eu quelques esclaves, bien avant la Guerre civile américaine et leur émancipation. Les locuteurs de son temps qui l'ont connu et le mettent en perspective dans le livre sont variés. On y trouve la nounou Noire de son enfance, une marquise ayant fui la Révolution française, une Quakeresse amoureuse de lui, and the like. Et même un chien qui l'assistait dans la chasse aux oiseaux Peut-on faire plus polyphonique ?

Sur un registre beaucoup plus sérieux, j'ai repris mes réflexions sur le philosophe juif-sépharade-néerlandais Baruch Spinoza (1632-1677). Il arrive qu'on me demande combien de temps il m'a fallu (étant un ancien pédologue) pour produire un livre sur lui. J'ai deux réponses. La première est cinquante ans, parce que je me suis longtemps intéressé à sa conception de la Nature. La seconde est un an et demi. Ayant soudainement décidé d'uvrer sur Spinoza, j'ai complété mes informations pendant 6 mois puis consacré un an à écrire. Cela s'est passé entre juin 2019 et décembre 2020. Le livre a été publié quelques mois plus tard par l'Harmattan sous le titre "Spinoza raconté par lui-même et ceux qui l'ont connu." Ma grande fierté est d'avoir reproduit en couverture le portrait gravé de Spinoza, avec la mention "Collection personnelle de l'Auteur." J'avais en effet acheté un exemplaire de la gravure pour 40 euros

La polyphonie y est plus riche que pour Audubon. Le livre se compose de 7 parties comprenant 3 ou 4 chapitres, faisant alterner les locuteurs et rythmant l'ensemble. On trouve dans ces chacune de ces parties Spinoza ranimant ses souvenirs, un ou deux personnages l'ayant connu, parlant de lui et de son uvre, et systématiquement un "modérateur" pour conclure. Parmi ceux qui s'expriment ainsi, apparaissent notamment son père, un rabbin sépharade, un savant de l'époque, un aristocrate prussien, etc. Quant au modérateur, il s'agit évidemment de moi-même voulant pondérer et compléter les propos des précédents locuteurs, parce qu'ils ont des perspectives variées, souvent bien différentes, ou insuffisantes.

-------

Note 2 - Nølke, Henning. "La polyphonie : analyses littéraire et linguistique",, in Le regard du locuteur 2. Pour une linguistique des traces énonciatives, sous la direction de Nølke Henning. Éditions Kimé, 2001, pp. 59-73.

-------

Diachronie

Le linguiste Ferdinand de Saussure (1857-1913) a créé avec "diachronie"(Note 3) le mot et le concept dont je vais user pour caractériser une nouvelle manière de traiter l'Histoire. Il s'agit ni plus ni moins que de casser le Temps, celui de l'Histoire, en la racontant ! Reconnaissons d'abord l'avoir déjà fait un peu, dans "Audubon. Peintre, naturaliste, aventurier" (voir plus haut) mais ce n'était qu'une petite coquetterie de style que je suis loin d'être le seul à avoir pratiquée. Il faut aller plus loin.

Voici près d'une dizaine d'années j'ai rédigé "L'artiste et le Révérend. Les derniers jours de Thomas Cole." Ce texte a la taille d'un livre normal, mais il est resté jusqu'à présent sous la forme d'un ebook chez KDP Amazon. L'artiste dont il est question est Thomas Cole (1801-1848), reconnu comme le premier vrai paysagiste américain et fondateur de la Hudson School of Painting. Le Révérend est son ami et premier biographe, Louis Noble. Le récit s'étend du samedi 5 février, jour auquel un coup de froid a rendu Cole malade, au vendredi 11 février, à l'instant de sa mort.

Chacun des 7 chapitres évoque un jour, un moment, un lieu précis. Les personnages mis en scène sont Thomas Cole, son épouse et sa famille proche, le pasteur épiscopalien Noble, un médecin et divers habitants du village. Les plus importants s'expriment, les autres sont des figurants muets, ou presque. La totalité de la vie de Thomas Cole, la description de ses uvres majeures, sont ainsi racontées, par fragments dissociés de la suite du temps et mêlés aux petits événements de chacune des 7 journées. Thomas Cole réfléchit à lui-même, se raconte pour ses proches, lesquels ajoutent détails et remarques. L'auteur (moi-même) remplit les vides. La diachronie s'accommode ainsi d'une certaine polyphonie.

J'ai repris récemment le procédé dans "Douze journées de Thomas Jefferson, maître d'esclaves," livre sorti des presses de l'Harmattan le 5 avril 2023. Les douze journées sont choisies à des dates précises, en raison des événements survenus, entre le moment où Jefferson (1743-1826), ayant achevé sa carrière politique, est revenu chez lui à Monticello, et celui de son décès. Toute la vie de Jefferson apparaît néanmoins, fragmentée et sans suivre la chronologie, au gré de moments de réflexion, de rencontres, de discussions. Une large part de l'histoire américaine se trouve aussi évoquée, quand de grands personnages viennent visiter l'ermite de Monticello. Retenons surtout Andrew Jackson, 7ème Président des États-Unis, et Lafayette, le "héros de deux mondes."

-------

Note 3 - Mot forgé par Ferdinand de Saussure, du grec ancien, composé de διά, diá (à travers) et de χρόνος, khrónos (temps). [Wikipedia]

-------

Conclure ?

Des livres comme ceux sur Spinoza et Jefferson ne sont pas des biographies, au sens strict. Je les considère comme des "biographies romancées," avec l'inconvénient que cela ne correspond pas à une catégorie utilisée dans l'édition. Ainsi peuvent-ils se trouver rangés parmi les romans, ce que je dois accepter tout en le déplorant. Pour moi, ils sont tout simplement de l'Histoire, dans une mise en forme amusante à composer et distrayante pour le lecteur. Le caractère "romancé" n'introduit rien de contraire à la vérité historique.

À n'importe quelle prétendue "nouveauté," on peut toujours trouver des antécédents, des précurseurs. Cela doit être le cas pour mes tentatives de polyphonie et diachronie en Histoire, mais je n'en ai vraiment pas rencontrés. J'ai lu au contraire un nombre incroyable de biographies savantes, dans lesquelles l'auteur tente seulement de mettre un peu d'élégance et d'animation par le style, mais selon un mode d'exposition rabâché des milliers de fois. Sans autre originalité

Toutefois, je ne vais pas me "monter le bourrichon,"(Note 4) à attendre je ne sais quelle reconnaissance, ou la gloire littéraire peut-être ! À mes polyphoniques et diachroniques personnages, Audubon, Cole, Jefferson et quelques autres, pour terminer, je souhaite seulement d'être un peu mieux connus par le public qui lit.

-------

Note 4 - Gustave Flaubert utilisait cette expression, pas dans ses romans, mais dans sa correspondance, et sans doute aussi de vive voix.

-------

Signature :

Yvon Chatelin

Lire plus

-------

Note 1 - J'ai pourtant publié un jour "Science et développement. L'Histoire peut-elle recommencer ?" Revue Tiers-Monde, 1986, vol. 27, n° 105, pp 5-24.

-------

Premiers jalons

L'exactitude, la véracité tout d'abord : une qualité peut-être inatteignable tout à fait, comme le pensent beaucoup de sceptiques. Oublions les grossiers mensonges et déformations, à la manière d'un Jules César, acteur et chroniqueur de la Guerre des Gaules L'Histoire sera cependant ré-écrite indéfiniment, parce qu'elle aura toujours de nouveaux faits anciens à découvrir et surtout parce que ceux qui la racontent sont inévitablement imprégnés des philosophies, idéologies, préjugés de leur époque.

Un autre Jules me vient à l'esprit. Avec Michelet pour auteur, on a vu apparaître en plein 19ème siècle une "Histoire de France" à prétention encyclopédique (en 17 tomes, de 1833 à 1867), imprégnée de romantisme, dont la grande valeur tient au style, aux qualités descriptives, au pouvoir évocateur et émotionnel. Jules Michelet est lisible non seulement par les spécialistes mais aussi par un grand public cultivé. À certains moments, je me suis intéressé à ses évocations de la Nature (surtout "La république des oiseaux," 1856, "Histoire d'un ruisseau" 1869). Autre mérite, il a passé une grande partie de sa vie au château de Vascil, à petite distance du Rouen familial de ma jeunesse.

C'est à l'époque de ma jeunesse justement, qu'est apparue l'uvre qui, à mes yeux, a le plus développé cette attractivité que l'on doit accorder à l'Histoire. Je veux parler de la série des "Rois maudits," sous la signature de Maurice Druon. Celui-ci en était l'incontestable rédacteur, ayant la plume alerte, et il s'appuyait sur la collaboration de plusieurs historiens spécialisés. Toujours est-il que le souvenir des "Rois maudits" (7 volumes, de 1955 à 1977) m'imprègne encore et qu'on peut y voir l'origine du goût que je développe actuellement pour l'Histoire.

La petite Histoire, comme la grande, a ses imprévus. Il se trouve que, venant de publier chez France-Empire une biographie du grand artiste naturaliste Audubon, auteur des inestimables "Oiseaux d'Amérique," j'ai eu l'idée de présenter mon livre à quelques personnalités et journalistes. Cela s'est fait le samedi 23 mars 2002, dans la bibliothèque centrale de l'Institut de France qui possède un jeu complet de ces 435 gravures aquarellées d'oiseaux. Pour l'autorisation nécessaire, il fallait la présence de deux Académiciens. Eh bien, l'un d'eux a été Maurice Druon ! Il a été des plus aimables, sachant montrer qu'il avait lu mon texte, au moins en partie, car il est au format 21 x 29,7 et compte 465 pages de texte serré ! J'ai quelques photos sur lesquelles apparaissent les gravures que je feuillette en les commentant, Maurice Druon parmi les spectateurs, et moi-même. Un bon souvenir

Les locuteurs

Des centaines, des milliers d'autres écrivains que Michelet et Druon, aussi doués qu'eux ou non, ont produit des montagnes de textes historiques. Dans un premier cas, il s'agit d'archives ou de documents qui y ressemblent, dans lesquels s'accumulent des données factuelles, brutes ou presque. Plus souvent, dans le deuxième cas, les "bons auteurs" (ou tenus pour tels) enrichissent leurs documents de commentaires, interprétations, évaluations, jugements. C'est comme cela que l'on acquiert une grande réputation dans le monde des lettres. À leurs manières, Michelet et Druon procédaient ainsi, avec un peu d'excès peut-on penser.

La musique, par son vocabulaire, nous permet de catégoriser et nommer les styles et procédés suivis. Dans le premier cas, une seule voix s'exprime, c'est celle du passé, de personnages individuels ayant laissés souvenirs et témoignages, de documents indirects mais d'époque. C'est ce qu'on peut appeler monologue et qui, pour les musiciens est la monodie, le chant à une seule voix.

Au deuxième cas, dans lequel se rangeraient les Michelet et Druon, il y a bien entendu la voix de l'époque, mais les auteurs y ajoutent la leur, avec plus ou moins de force, de présence, de puissance dans l'imagerie et l'émotionnel. Dans le langage courant, c'est une sorte de dialogue, et pour les musiciens, un contrepoint.

Si de nouvelles voix viennent se faire entendre, au troisième cas, cela devient de la polyphonie pour les musiciens. Transposant cette notion à un texte historique, il faut que s'expriment davantage que deux locuteurs. Dans les nombreux documents que j'ai consultés (constituant un échantillonnage que je pense représentatif ), cela ne semble jamais le cas. Au mieux, trouve-t-on l'auteur attribuant ses propres interprétations à divers personnages du passé, aux documents bibliographiques, aux ouvrages de ses prédécesseurs, collègues ou rivaux du moment. Ce n'est pas encore la vraie polyphonie, dont je parlerai plus loin.

Un long chemin

"Aller droit au but" est une maxime du 18ème siècle qui s'applique assez mal à mon cas personnel. On peut s'en rendre compte en consultant ma fiche de présentation sur le site de l'Harmattan. J'ai longtemps suivi une carrière de chercheur professionnel dans les sciences de la terre, plus précisément en pédologie ou science du sol. Je suis passé ensuite à une branche de la sociologie, celle étudiant les sciences et leurs communautés d'acteurs. Ce n'est qu'arrivé à la retraite, ne disposant d'aucun laboratoire, service de documentation et autre soutien, que je me suis vraiment plongé dans l'Histoire, parce qu'on peut la pratiquer en free lance. J'ai commencé par l'Histoire de naturalistes célèbres (Bartram, Humboldt, Audubon et quelques autres).