Jean-marie Thiebaud

ContacterJean-marie Thiebaud

Descriptif auteur

Docteur en médecine, diplômé de droit et d'informatique, ancien président de la Fédération Française de Généalogie et de la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique, membre de la section des Finances du Conseil Economique et Social (1997-1999), secrétaire général de la Chambre Nationale des Professions Libérales (1988-1998), fondateur de l'Académie Internationale de Généalogie (Turin, Italie, 1998), fondateur du Conseil Français d'Héraldique (et premier président pendant 15 ans, actuellement vice-président, réélu le 4 novembre 2006 et le 10 novembre 2007), ancien membre du Conseil Supérieur des Archives de France, membre d'honneur de la Société d'Histoire et de Généalogie de Moscou (Russie), de l'Institut d'Etudes culturelles d'Argentine et de Karolus, membre (sociétaire) de la SGDL (Société des Gens de Lettres).

Médecin (doctorat en médecine avec la mention très honorable et les félicitations du jury), chargé de cours à la Faculté de Médecine de Besançon et à l'Université Ouverte de Franche-Comté jusqu'en 1998, ancien vice-président du Conseil départemental du Doubs de l'Ordre des Médecins, ancien secrétaire général du Conseil régional de Franche-Comté de l'Ordre des Médecins, maire-adjoint de Pontarlier (Doubs), président du Syndicat intercommunal du château de Joux (1983-1989), breveté parachutiste et tireur d'élite (Russie), aïkidoka, ancien membre de la commission permanente de concertation des professions libérales auprès du Premier Ministre puis du ministre du Commerce, membre de la section des Finances du Conseil Economique et Social (1997-1999), administrateur du Centre Hospitalier Général de Pontarlier de 1977 à 1998, administrateur et vice-président de commission de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en 1997-1998 (nommé par décret), administrateur de l'Union Nationale des Foyers et Services des Jeunes Travailleurs (UFJT) en 1997-1998, grand voyageur (Europe, Amérique, Afrique, Asie). Mission en Ouzbékistan (Tachkent) en 2002-2003. Vit à Séoul (Corée du Sud) de janvier 2004 à décembre 2005. Membre titulaire de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté depuis 1987. membre de la Société d'Emulation du Doubs et de la Société d'Emulation de Montbéliard, vice-président du comité départemental du Doubs de la Fédération Française de Boxe, secrétaire général et médecin du Boxing-Club Pontissalien depuis 1975, administrateur de l'Association des Amis des Archives du Doubs et de Franche-Comté (et ancien vice-président depuis sa fondation), chargé de cours de paléographie, traducteur du site Internet scandinavica.com, Médaille de bronze de la Croix-Rouge Française, médaille de bronze de la Fédération Française de Boxe, médaille de la ville de Besançon, médaille de la Fédération Française de Généalogie (congrès d'Avignon). Marié à Pontarlier le 11.07.1969 avec Geneviève Guilloz, née à Clerval (Doubs) le 6 février 1950, fille du colonel Lucien Guilloz, commandeur de la Legion d'Honneur, et d'Augustine Page, ancienne élève des Maisons d'Education de la Légion d'Honneur, directrice d'école (E.R.). Trois fils : Jean-Noël (11.05.1976), François-Xavier (15.01.1978) et Josserand (21.05.1987).

Titre(s), Diplôme(s) : Docteur en médecine

Fonction(s) actuelle(s) : Conférencier

Vous avez vu 11 livre(s) sur 9

AUTRES PARUTIONS

Vie et oeuvre de Marie Francois Xavier Bichat (1771-1802), Besançon, 1974 (thèse de doctorat)

Histoire de l'église de Chaux-les-Châtillon et de sa paroisse (suivie d'un armorial de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche et du comté de la Roche-Saint-Hippolyte, Dole, Impr. Jurassiennes, 1979

Les Archives de la Grosse Maison de Neuvier (4 vol.), Pontarlier, 1979-1980

Titres de famille et de noblesse des Colin de Valoreille, Pontarlier, 1982

Généalogie de la famille Boucard, Landry et Landry-Boucard, Pontarlier, 1982 (en collaboration avec Annie et Jean-Claude Boucard)

Généalogie de la famille Guilloz suivie de notices généalogiques sur les familles Page et Bretillot, Impr. Jacques et Demontrond, Roche-les-Beaupré (Doubs), 1983

Petit Dictionnaire des termes du blason, Lons-le-Saunier, Marque-Maillard, 1984

Le Château de Joux, Pontarlier, éd. Pourchet (en collaboration avec Michel Malfroy, Roland Lambalot et Joël Guiraud), 1987

Répertoire héraldique de Franche-Comté, Le Havre, 1987 (en collaboration avec Jean-Jacques Lartigue)

Dictionnaire des noms de famille de Franche-Comté (2 vol.). Tome 1er, les noms d'origine géographique, 1988 - tome II, Les noms de métiers, les sobriquets, 1998

Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté, Lons-le-Saunier, Marque-Maillard (2 vol.), 1981-1983

De sable et d'or (recueil de 67 articles d'héraldique)

Le Symbolisme des animaux et des couleurs (recueil d'articles parus dans Généalogie-Magazine)

Les échevins de Belvoir, Pontarlier, 1985

Les Députés des Villes et Villages de Franche-Comté aux Assemblées du Tiers État en 1789, Besançon, CEGFC, 1989

Médecins et Chirurgiens de Franche-Comté, Lyon, éd. de la Tour Gile, 1992

L'Hôpital militaire de Baume-les-Dames, Pontarlier, 1992

Histoire et généalogie de la famille Frère de Villefrancon, XVIe-XIXe siècles, Pontarlier, Besançon, Dole et Villefrancon, 1992

Notaires et tabellions de Franche-Comté et du comté de Montbéliard (5 vol.), 1994

Inventaire détaillé des arrêts du Parlement de Dole (1506-1531), Pontarlier, 1994

Dictionnaire des termes du blason, Besançon, éd. Cêtre, 1994

Pratique de la Généalogie - Guide universel de recherche, Besançon, éd. Cêtre, 1995

Les Cogouverneurs de la cité impériale de Besançon. Dictionnaire historique, biographique et généalogique. Le livre d'or des anciennes familles bisontines, Besançon, préface de Robert Schwindt, sénateur-maire de Besançon, CEGFC, 1996

Les Archives de la Bastille à la Bibliothèque Nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, Paris, 1997

Une grande famille princière de Russie, les Princes Galitzine, Généalogie et notes historiques, Paris, 1997

Tout savoir sur l'héraldique, CD-Rom, Alsyd Multimedia, Meylan (Isère), 1997

Les Romanov, Paris, éd. Christian, 1998

Généalogies de familles de la région de Saint-Hippolyte (Doubs), XVe-XXe siècles, Pontarlier, 2000

Les Princes Demidov de Russie. Notes généalogiques et historiques, Besançon, 2000

Notes généalogiques et historiques sur la famille des docteurs Botkine, médecins privés des tsars Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II, Paris, 2000

Inventaire nominatif des sépultures russes du cimetière de Prague, Paris, 2001

Les Français et les Suisses francophones en Russie et en URSS, éd. Geneaguide.com, 2002

Bibliographie héraldique française, Armoriaux, répertoires héraldiques et dictionnaires de devises, Paris, 2002

Dictionnaire Encyclopédique Toponymique de Franche-Comté - Les lieux et les hommes des origines à nos jours, 2 vol. grand format, 1529 p., Pontarlier, 2003

Les Ambassadeurs et les Représentants de la France en Russie et en URSS, Paris, 2003

Dictionnaire encyclopédique toponymique de Franche-Comté, 2 vol., 1515 p., Pontarlier, 2003

Les Francs-Comtois de l'Empire (en collaboration avec Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe), avant-propos du Prince Napoléon, préface du comte Morand, Paris, Icc. 2004

La Russie, l'URSS, la Biélorrussie, les Pays baltes, l'Ouzbékistan, l'Arménie, la Géorgie et l'Ukraine, dictionnaire bibliographique, biographique, généalogique, héraldique et historique du Moyen Âge au XXIe siècle, (4 forts vol.), Paris, 2004 (5e vol. en cours d'édition)

Le Stress, Paris, 2004 (et ebook, 2010)

Moulins et meuniers de Franche-Comté, 2005

Les stress des Coréens sous le regard d'un Occidental, Séoul, 2004

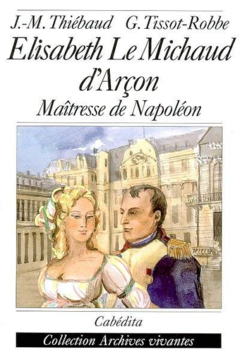

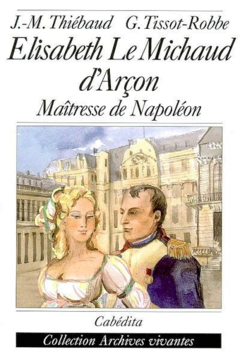

Élisabeth Le Michaud d'Arçon, maîtresse de Napoléon, préface de Bernard Quintin, éd. Cabédita, Yens (Suisse), 2006 (en collaboration avec Gérard Tissot-Robbe)

Les Francs-Comtois de la Révolution, 2 vol. grand format, 1414 p., Pontarlier, l'auteur, 2006

Les Comtois de Napoléon - Cent destins au service de l'Empire (en collaboration avec Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe), préface de S.A.R. le prince Joachim Murat, éd. Cabédita (Yens, Suisse), 2006

Les Marquis en Franche-Comté, Pontarlier, 330 p., 2006

Issue de la Vouivre et loin des Vipères, Pontarlier, 2008 (en collaboration avec Geneviève Thiébaud)

Dictionnaire de l'Ancien Régime dans le Royaume de France - Institutions, moeurs, termes juridiques et religieux, vieux français, noblesse, féodalité, mainmorte, art de la guerre, armes et armures, duel, vêtements, mesures, métiers, bourreaux et tortures, sages-femmes et accouchements, superstitions, maladies, monnaies, provincialismes, généalogie, us et coutumes, Besançon, Cêtre, 2009.

Les comtes, vicomtes, barons et chevaliers en Franche-Comté, Pontarlier, l'auteur, 2009

LES CONTRIBUTIONS DE L’AUTEUR

LES ARTICLES DE L'AUTEUR

CONSULS et VICE-CONSULS DE FRANCE à MOGADOR (MAROC)

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

N.B. : La ville de Mogador (nom donné par les Portugais et redonné par les Français en 1912), appelée aussi Mogdoura, Amegdoul ("La bien gardée") en berbère), au bord de l'Atlantique, à 176 km à l'ouest de Marrakech, a été rebaptisée Essaouira ("La bien dessinée"), son ancien nom depuis le XVIIIe siècle.

1858-1861 : Henri GUYS (Pierre François Marie Henry dit Henri Guys, né à Marseille (13) le 12.10.1787, décédé en 1868, consul à Alep de 1838 à 1847, officier de la Légion d'Honneur, fils cadet de Pierre Alphonse Guys (1755-1812) et d'Elisabeth Marguerite alias Marguerite Elisabeth de Rémusat, née le 03.11.1749, décédée en avril 1829, fille de Hyacinthe de Rémusat et de Suzanne Goy)

1862 : Comte de ROSCOAT [Amédée Henri ROLLAND du ROSCOÄT, né à Vitry-aux-Loges (45) le 10.06.1828, décédé à Pléhédel (22) le 30.05.1879, fils d'Amédée Rolland du Roscoät (1791-1851), chef de bataillon, et d'Elisabeth Colas des Francs (1806-1883). Il épousa à Paris, en 1866, Berthe Clémentine Marie Ghislaine Descantons de Montblanc (1840-1897), née à Ingelmunster (Belgique), fille de Charles, comte Descantons de Montblanc, baron d'Ingelmunuster (1785-1861), et de Virginie Rocques de Montgaillard (1812-1889)]

1863-1864 : Georges HUET (Georges Henri Huet, né à Paris le 26.04.1830, décédé le 18.01.1900, chevalier (10.08.1867), officier de la Légion d'Honneur le 12.05.1881)

1865-1876 : BEAUMIER

1877 : CARRA de VAUX (Marie-Camille-Georges CARRA de VAUX, né à Chartres (Eure et Loir) le 30.12.1840, décédé à Toulon (83) le 26.01.1915, chevalier de la Légion d'Honneur (25.01.1885), fils d'Alexandre-François-Louis Carra de Vaux et de Marie-Madeleine-Nathalie Marchand), élève-consul puis LE RÉE, consul

1879 : CARRA de VAUX, consul

1880 : MAHON

1883 : Alphonse BERTRAND

1885 : LACOSTE

1892 : Léon-Vincent-Auguste HUGONNET, consul (né à Dole (39) le 17.05.1842,

chevalier de la Légion d'Honneur)

Joseph-Paul NAGGIAR, drogman-chancelier (né au Caire (Égypte) le 17.10.1854, chevalier de la Légion d'Honneur)

1893-1896 : Jean-Antoine-Louis PELLEGRINI, consul

1893 : Paul-Antoine-Joseph OTTAVI, drogman-chancelier (né à Balogna (Corse-du-

Sud) le 18.10.1861, chevalier de la Légion d'Honneur)

Louis-Edouard-Victor-Joseph LERICHE, drogman-chancelier

1897-1898 : Félix BERTRAND

1897 : Louis-Edouard-Victor-Joseph LERICHE, drogman-chancelier

1903-1906 : Charles-Céleste-Albert JEANNIER, vice-consul (né à Ornans (25) le 25.11.1862, élève de l'Ecole des Hautes Etudes, chevalier de la Légion d'Honneur).

1907-1910 : Nooman KOURI, consul (né à Becassinne (Syrie) le 14.08.1856, chevalier de la Légion d'Honneur)

1907-1908 : Henri-Eugène LOURGEOU, interprète-chancelier

1911 : Edmond-Raoul-Marie MARC, consul (né à Salonique (Turquie) le 14.10.1872,

chevalier de la Légion d'Honneur

Jean-Victor MONGE, interprète-chancelier (né au Caire (Égypte) le

10.06.1882, chevalier de la Légion d'Honneur)

[ Listing des Ouvrages | Retour | Listing des Personnages ]

LES INSCRIPTIONS DU CIMETIÈRE DE MOGADOR (ESSAOUIRA, MAROC) étude épigraphique et généalogique

étude épigraphique et généalogique

par Jean-Marie Thiébaud

Le cimetière chrétien de la "Cité des Alizés" abrite les tombes de familles françaises, italiennes, grecques, anglaises, allemandes, espagnoles, danoises, etc.

ADRAGNA Livia, née MAZZELLA, 13.11.1927, âgée de 64 ans

AGOSTINI : v. BARTOLI

ARAGONES Teodoro (27.08.1886-08.09.1896)

BANO François, 04.08.1949 à l'âge de 65 ans

AUBERTIN Alexia Elisabeth (30.07.1876-06.10.1876)

BARTHES Paul Jules (01.06.1898-21.12.1948)

BARTOLI Madame, née AGOSTINI, 19.06.1925 dans sa 27e année

BARTOLI Madame, née FURRIOLI, 07.11.1927 dans sa 24e année

BATAILLE Charles Henri, né à Narbonne (Aude) le 25.06.1861, 18.10.1926.

BAUDIN : v. SANDILLON

BEAUNE Bernard (1944-2005)

BEAUNE Marie Françoise, née CROCCI-TORTI (1920-1948)

BERTRAND Renaud (simple plaque en fer blanc)

BORDENAVE Vincent (1891-1940)

BOUBENNEC Jean-Baptiste, 1er maître de la Marine, contrôleur d'acconage (13.06.1870-04.11.1918)

BOUBENNEC Lucien François Ferdinand (30.11.1918-19.01.1919)

BOUCHENY Léontine

BRASSEUR : v. MERGAULT

BRAUER Theodor-Ferdinand, né à Leipzig le 01.06.1840, Mogador le 25.12.1884, vice-consul d'Allemagne à Mogador. Charles et William BRAUER, ses fils jumeaux décédés le 24.09.1884, âgés de quelques jours. N.B. : Une famille Brauer est connue à Leipzig depuis les 15e-16e siècles.

BRECQUECHAIS Richard dit "RIRI d'ARABIE" -inscription manuscrite sur un panneau en bois)

BROOME Cecil G., 27.08.1957

BROOME Emily Caroline (19.01.1880-20.01.1969)

BROOME Myra E., 12.09.1950

CAMPOS Antonio Ruiz, né à Vigo (Espagne), 16.09.1945

CANTIN : v. aussi MEUBET

CANTIN Marie Ange, née à Lamballe le 22.08.1858, Mazagan (actuellement El-Jadida) le 10.09.1937

CANTIN Raymond (1891-1975)

CAREL : v. aussi MERGAULT

CAREL F.

CAREL Marie Thérèse (1877-1943)

COLEMAN Arthur, né vers 1820, 12.03.1880

CORTEGGIANI Marie Françoise, née MARTINI, née à

Corte le 22.08.1857, Mogador le 01.02.1921

COURAPIED Thérèse (1931-2006)

CRESPO José A., 07.04.1878

CROCCI-TORTI : v. BEAUNE

DAHAN : A l'entrée de l'allée où sont inhumés les membres de la famille Dahan (à droite de l'entrée du cimetière), se trouve la tombe de Job dit Jean Dahan. Celui-ci était originaire du Liban, descendant d'une longue lignée chrétienne, maronite, puis anglicane de nationalité française par son père, depuis 1815. Arrivé à Mogador en 1864, il y est décédé en 1917. Il est enterré aux côtés de son épouse Grace Rahana Nahem, juive convertie au christianisme, et de leurs fils, dont Léon Dahan, né à Mogador en 1872, décédé en 1934, marié à Blanche Giles, anglaise de confession anglicane; leur nombreuse descendance,

protestante et catholique, a quitté le Maroc pour la France, à

partir de 1958 (renseignements communiqués avec M. Richard Dahan).

DAHAN Grace, 10.07.1914

DAHAN J., 17.08.1917

DAHAN J. B., né à Mogador en 1867, 1900

DAHAN Léon, né le 09.11.1872, 18.09.1934 - Que mon âme ô divin roi t'adore et te glorifie car, en mourant avec toi, elle a retrouvé la vie.

DAHAN Théophile, né le 03.03.1879, 30.11.1903 - La couronne de justice m'est réservée.

DEBOST Jean-Marie (1896-1966)

DECKER Heinrich, né à Arösund (Danemark) le 28.06.1878, Mogador le 10.03.1896

DEDIEU Marie (1882-1965)

DEMONTE Louisa Maud (23.07.1871-24.06.1930)

DEPENVEILLER Bernard

DEVITA : v. aussi VITA (de)

DEVITA Béatrice (01.08-1955-10.12.1955)

DUPUY Henri (1904-1991)

FURRIOLI : v. AGOSTINI

GARDELLEC Jean, 15.03.1949

GASC Nicole (28.03.1954-30.08.1956)

GAUTRON Marie, née GUERIN (1889-1984)

GEBAUER Sylvia Charlotte (15.03.1915-24.11....)

GIANFRANCHI Giovanni, né à Castelnuovo di Macra le 05.12.1832, 11.11.1916

GIANGIACOMI Ruggero (1930-2006), artiste (Ruggero Giangiacomi, né à Ancône (Italie), Essaouira (Maroc) en avril 2006, plasticien et peintre italien, directeur artistique d'une manufacture de céramiques à Milan (Italie) en 1980, qui s'était installé à Rabat dans les années 1980, pour y travailler à l'Institut Culturel Italien, avant de découvrir Essaouira en 1990 et d'y fonder une galerie d'art, "Marea Arte" qui abrite plusieurs collections d'artistes italiens, français et marocains. Il a offert dix de ses oeuvres au musée Sidi Mohammed ben Abdellah de la ville d'Essaouira. Il a été inhumé dans le cimetière de cette ville en présence d'une pléiade de personnalités artistiques et intellectuelles. Un hommage posthume lui a été rendu à Essaouira en juin 2006, en présence d'André Azoulay, président-fondateur de l'association Essaouira-Mogador et conseiller de S.M. le roi du Maroc).

GRACE Harriet John, 04.11.1887

GRACE William, 03.09.1874

GRIESSER Michael (08.08.1964-13.07.1997)

GROGNOT Valentin (16.02.1867-11.02.1942)

GUERIN : v. GAUTRON

GUILLAUMET Gaby (08.10.1932-07.07.1933)

GUYONNET Charles (1862-1918)

HILLAIRET Louis

HOFFMANN Conrad, né à Feucht (Allemagne) le 21.10.1873, Mogador le 06.04.1829

HOISNARD Joseph (29.01.1910-14.07.1963)

HUCKWELL Ernest A. (v. 1874-29.01.1913)

JOHNSTON Marjorie Beatrice, 24.06.1893, âgée de 8 mois, et son frère, 12.06.1888, âgé de quelques heures

KERSAUDY Marcel (1904-1974)

LACOSTE Lucienne, 05.08.1988

LEARMOND Johan W., 23.12.1910

LEROUX Andrée (25.02.1919-24.06.1936)

LORIGNON Christianne, 01.11.1943

MAGLIOLO Carmen, 05.07.1934 à l'âge de 18 mois

MAGLIOLO Concheta née NANNINI (08.12.1904-04.12.1960)

MAGLIOLO Giacomino (05.03.1900-29.06.1977)

MAGLIOLO Giuseppe et Prospero, frères

MANOURY Madame Veuve, née Esther OUEVAL, 16.07.1924 dans sa 60e année

MARTEL Catherine Paulette, née à Paris le 19.11.1950, Essaouira Mogador le 08.01.2007

MARTIN Conception, 02.04.1931

MARTIN J., 03.08.1916

MARTRES Jean-Jacques (20.07.1945-20.01.2007)

MAURIES/LEFEVRE Famille

MAYOR Encarnacion Castillo, né à Granada (Espagne) le 29.01.1891, Mogador le 21.08.1939

MAZZELLA : v. ADRAGNA

MENDIERRY Gaetan (1888-1952)

MERGAULT Emilie, née BRASSEUR (1892-1983)

MERGAULT Jean (1894-1962)

MERGAULT Jeannine, épouse CAREL (1926-2002)

MEUBET Emilienne Jolie, épouse CANTIN, née à Nogent L'Artaud (Aisne) le 06.06.1865, Mogador le 20.12.1934

MITCHELL John Craig, 02.01.1865 dans sa 23e année

MONTERO Joseph, 18.01.1931, âgée de 62 ans

MONTERO Madame Veuve Antonia (02.08.1886-12.05.1953)

MONTERO (de) Maria Serra, 10.11.1917, âgée de 43 ans

MORENAS Ernest (1879-1944)

MULLER Eugène (1895-1957)

NANINI épouse PLAZA Giovanna (05.08.1917-06.04.1998)

NANINI : v. aussi NANNINI

NANINI Famille

NANINI François, 1952

NANINI Giuseppe, 1918

NANINI Giovana, épouse PLAZA (05.08.1917-06.04.1998)

NANINNI : v. NANINI, MAGLIOLO

NANINNI Petro, 18.05.1914

NEROUTSOS Geo. (George) D., né à Athènes (Grèce), résidant en Grande-Bretagne à Bowden (Cheshire), 13.10.1876, âgé de 58 ans

NEROUTSOS Marie, 01.05.1878, âgée de 41 ans, femme du précédent

NÜSCKE (MÜSCKE ?) P. H. Behrend (29.11.1856-02.04.1892, vice-consul allemand

OLIVIER Jean-François, 28.04.2010

OUEVAL : v. MANOURY

PABST Antoine (1881-1947)

PABST Marcel (1899-1949)

PAHAUT Jean (12.03.1894-19.12.1953)

PAYTON Beatrice Vera, 19.07.1887, fille d'Alfred Payton, consul britannique à Mogador [Charles Alfred Payton, né le 12.11.1843, 11.03.1926, diplômé du Dover College, consul britannique à Mogador du 16.03.1880 à 1893 puis consul à Gênes (Italie) de 1893 à 1896)

PILLOT Claude (1868-1953)

PLAZA : v. aussi NANINI

PLAZA Ricardo (24.11.1905-27.02.1971)

PROVASOLI Berthe (1929-1949)

RICHARD Christian (21.10.1940-&2.01.2001), peintre traducteur

ROVILLAIN Dominique (12.09.1955-06.12.195.)

SANDILLON François, 23.10.1912 à l'âge de 77 ans

SANDILLON Odette, née BAUDIN, 09.12.1929 à l'âge de 29 ans

SCHMITZ René, 16.10.1927 à l'âge de 47 ans

STARCK René (1937-2006)

TALBOTH Mary Ann, femme de Llak BENCASS (BENCASSI ?), 13.02.1895, âgée de 85 ans

THOMSON Henry Albert Richardson, (Mogador) le 23.07.1879, âgé de 35 ans (Henry Albert Richarson Thomson, né en 1843 dans le district de Thanet (Kent, Grande-Bretagne, fils de John Buck Thomson, né à St. Mary's, Newmarket (Suffolk, G.-B.) le 19.10.1810 (fils d'Henry Thomson et de Mary Ann Pittock), et d'Elizabeth (Payton) Thomson, sa première femme, décédée en 1850, qu'il avait épousée le 12.11.1833. Il épousa Clara Roberts)

THOMSON Richard Edward Charles (1877-13.10.1878), âgé de 11 mois, fils d'Henry Albert Richardson cité ci-dessus et de Clara (Roberts).

TORNEZY Antoine Adolphe, à Mogador le 10.08.1926 à l'âge de 41 ans (Jules Antoine Adolphe dit Adolphe Tornezy, né à Marseille (13) le 10.06.1887, inspecteur d'agriculture à Marrakech, fils de Gaspar Antoine Alphonse dit Alphonse Tornezy, né à Marseille le 09.03.1838, ibid. le 29.08.1926, propriétaire, et de Marie Thèrèse Philomène dite Thérèse Gilles, née à Marseille le 22.02.1855, Aix-en-Provence (13) le 01.07.1939, fille de Joseph françois Isidore Gilles (1808-1900) et d'Elisabeth Esther Consolat (1828-1880). Il épousa à Marrakech, le 04.11.1921, Marthe Yvonne Lejeune, née à Souk-el-Arba (Tunisie) le 25.05.1893, Marrakech le 30.09.1946).

VALETTE Jean-Pierre, né le 26.03.1878, 09.08.1912, chirurgien à Marrakech

VAN LAARHOVEN, né à Tilburg le 30.06.1941, Essaouira le 23.05.2009

VITA (de) : v. aussi DEVITA

VITA (de) Jeanne Huguette, 14.02... (plaque fracturée)

WALKER Augusta Sophie Elizabeth Martha (01.09.1829-24.11.1879)

WALKER Lara Angelina (née v. 1839, 20.11.1925)

ZERBIB M.E., née à Phalsbourg (Moselle), Mogador le 25.07.1881. Issue d'une famille juive mais inhumée dans le cimetière chrétien.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Les comtes, vicomtes, barons et chevaliers en Franche-Comté Index des noms de personnes

Jean-Marie Thiébaud

La doctoresse Françoise Légey, toubiba en Algérie puis à Marrakech

La doctoresse Françoise Légey, toubiba en Algérie puis à Marrakech

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

Le docteur Françoise Légey, dans son infirmerie à Alger, organisa 20000 consultations dans la première décennie du 20e siècle. En 1909, elle effectua un voyage à Marrakech (Maroc) et en rapporta "Notes de Route. Voyage à Marrakech" paru à Alger sous la forme d'un livret de 20 pages réalisé en janvier 1920 par l'Imprimerie P. Crescenzo, Voûtes Bastion Nord.

Lorsqu'elle arriva à Marrakech, le docteur Émile Mauchamp, auteur d'un ouvrage sur la sorcellerie au Maroc, venait d'y être assassiné. Cette circonstance fut certainement à l'origine de la décision du docteur Françoise Légey de prendre le relais dans cette cité prestigieuse du Sud marocain, au rythme de 60000 consultations annuelles pour femmes et enfants.

Elle s'impliqua très vite dans la lutte pour la dignité de la femme arabe et considéra qu'une des toutes premières tâches du protectorat français était de parvenir à abolir l'esclavage et à réformer le système du harem. Ses propos ont été relayés aux États-Unis dans le "New York Times" du 5 janvier 1913 sous le titre : "Pleads for Release of Moroccan Women ; French Woman tells of Cruelties and Oppressions Due to Slavery and the Harem system".

Médecin parfaitement arabophone, Françoise Légey livra aussi sa connaissance du Maroc dans deux ouvrages parus en 1926 : un "Essai de Folklore marocain" avec une préface-lettre du maréchal Lyautey (Paris, Paul Geuthner, Impr. alençonnaises, Alençon, Orne, 235 p.), et "Contes et légendes du Maroc : recueillis à Marrakech par la doctoresse Légey", publié par l'Institut des Hautes études marocaines", tome XVI, Paris, Ernest Leroux, in-8°, 321 p. Ce dernier ouvrage a été réédité en 2000. Il a aussi été traduit en anglais par Miss Lucy Holtz (London, G. Allen et Unwin, 1935, in-16, 277 p., ill., et en espagnol Cuentos y Leyendas populares de Marruecos, recopilados en Marrakech por la doctora Légey (Madrid, Siruela, 2009.

La mémoire de la doctoresse Françoise Légey (Doctoresse Légey étant le nom qu'elle a fait figurer sur la couverture de ces ouvrages) a été rappelé dans l'ouvrage de Robert Aldrich, "Greater France :A History of French Overseas Expansion (European Studies)" (Palgrave Macmillan, 1996, 385 p., en anglais), page 156.

Marrakech a possédé une rue de la Doctoresse Légey, rebaptisée rue de Tétouan depuis l'indépendance du pays en 1956.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Le cimetière chrétien de Marrakech (Maroc)

On y a également transféré les corps inhumés des anciens cimetières de l'Aguedal et de la ville d'Ouarzazate.

LE CIMETIÈRE CHRÉTIEN DE MARRAKECH (MAROC)

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

Le cimetière chrétien de Marrakech est situé dans le quartier de Gueliz.

Le centre du cimetière, à l'intersection des deux allées principales, est occupé par un grand monument blanc portant l'inscription

AUX COMBATTANTS

FRANÇAIS ET MAROCAINS

QUI ONT DONNE LEUR VIE POUR LA LIBERTE

Plusieurs pierres tombales portent les inscriptions P.P.E. (Priez pour elle), P.P.L. (Priez pour lui), P.P.E. (Priez pour eux). Presque toutes les tombes d'enfants sont signalées par la mention "UN ANGE AU CIEL".

Le cimetière chrétien d'Ouarzazate a été fermé en novembre 1985 et les sépultures ont été transférées au cimetière de Marrakech sous une pierres tombale sur laquelle on peut lire :

ICI

REPOSENT

LES CORPS DU

CIMETIERE

CIVIL FRANÇAIS

DE LA VILLE DE

OUARZAZATE

Novembre 1985

Sous cette inscription, on trouve le nom d'Yvonne Pataut (citée plus loin).

Une autre pierre horizontale, de grande taille, recouvre les restes d'un autre cimetière :

ICI REPOSENT

LES CORPS DES CIVILS DE

L'ANCIEN CIMETIERE DE L'AGUEDAL

N. B. : Le relevé ci-dessous des inscriptions du cimetière chrétien de Marrakech, bien que fort détaillé, est encore très incomplet.

ABOURISK Famille

AFFRE Valentine, épouse CHALUMEAU, o 22.05.1904, 06.01.1955

ALBERNY Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO

ALBI Famille (regroupée avec la famille BITARD)

ALFANO Baldazoro (?), 30.07.1947

ALFANO Marie, née FARINA, 04.10.1940

ANDRIEUX Robert Alexandre (1901-1988)

ANNA (d') Famille

ARBACETTE Famille

ARNAUD Baptistine, née BERNARD, o 1916, 03.05.2002

ARNAUD Florent, 10.01.1944

AUDIBERT Gaston, famille

BARRA Mélanie, o 17.07.1886, 06.02.193.

BAUDRON Gabrielle, 27.03.1931

BEDOYA Joseph, o 22.02.1905, 16.12.1994

BELLIER née ORSONI Marie Annonciade, o 15.11.1897, 13.12.1983

BERENDY Hélène (1908-1988)

BERENGER : voir DAURE

BERGER Anne-Eugénie, o 25.09.1865, 13.10.1954

BERGER Henri, 2002

BERNARD Émile, o 02.03.1891, 30.03.1953

BERNARD : voir ARNAUD

BLACHÈRE : voir GAUTIER

BLION Léon, 28.07.1933 à l'âge de 58 ans

BOCABEILLE Émile, 04.01.1932 à l'âge de 42 ans

BOCK (de) Mariette, épouse Abdelkader KABBAJ, 14.06.2000

BONNET Anaïs Antoinette, o Marseille (Bouches du Rhône) le 13.06.1891, Marrakech le13.11.19..

BOTARD Famille (regroupée avec la famille ALBI)

BOURLAUX née CHARON Elise Solange, o 08.07.1896, 17.09.1946

BRIDA Famille

BRUMMER C. C., o 02.02.1900, 05.05.1988

BRUNEAU Virginie, o 1890, 10.10.1924

CALAUDI Pierre, 21.01.1949 à l'âge de 44 ans

CANCEL née ETIENNE Marcelle (1899-1980)

CARAPEZZA Famille

CARNUCCINI Famille

CARRASCO Famille

CARTIER Charles

CASTAÑEDA Antoine, o 28.04.1901, 17.01.1946

CATHARINAZ : voir DIBON

CAUMER Roger, 10.10.1909 à l'âge de 47 ans

CHALUMEAU José, 19.11.19.. à l'âge de 2 ans

CHALUMEAU : voir AFFRE

CHARBONNIER Louise, o 21.03.1879, 07.09.1931

CHARON : voir BOURLAUX

CHASSAGNE Catherine, veuve COUBIER (ou GOUBIER), 02.08.1944 dans sa 84e année

CHATELET Famille

CHAUSSEDENT Yvette, o 22.06.1928, 31.08.1928

CHAVE Augustin Denis (1864-1935)

COLOMINA Antoine (1883-1943)

CONSTANTIN Jean-Marie (1939-2002)

CONTESTIN Marguerite, o 27.08.1868, 23.05.1955

CONTESTIN Vincent, o 22.11.1863, 28.04.1939

CONTRÉRAS Famille

CONTRÉRAS Maria, o 14.01.1872, 26.08.1946

CONTRÉRAS : voir MORENO

COPPER-ROYER Marie-Antoinette, o 28.12.1904, 06.11.1988

COSSET Joëlle, o 30.10.1941, 25.01.1942

COUBIER : voir CHASSAGNE

COUSINERY Famille

COUTOLLE Albert (1872-1943)

COUTOLLE Henriette (1867-1948)

CREPIN, colonel (1883-1945), commandant de l'infanterie de la 1re division marocaine, commandeur de la Légion d'Honneur

CROCHET Solange Denise, o 29.05.1922, 22.09.1937

CRUCHET Solange, o 15.06.1910, 03.10.2000

CUVIER Adrienne, 02.12.1950 à l'âge de 71 ans (épouse de Gustave Renneteau)

DANTARD Victor, o 11.10.1887, 06.03.1928

DAURE Marie-Antoinette, née BERENGER ; o 26.11.1905, 10.12.1949

DELAMARRE Charles

DELAMARRE Marcelle

DEREIMS Félix (1882-1942)

DEVAUX Marie, épouse DEVAUX, âgée de 85 ans

DIBON Marie, femme de Maurice CATHARINAZ, décédée accidentellement le 14.02.1929

DONNADIEU Arthur, o 16.03.1896, 11.08.1946

DORÉE Marius (1875-1943), officier de la Légion d'Honneur, mérite militaire

DRUET Raoul, o 11.06.1900, 21.11.1954

DUCROS Aimé, o 21.07.1882, 24.12.1967

DUPAS Alexandre, colonel (1868-1838), Cdt (commandant) le 2ème R.T.M. (Régiment de Tirailleurs Marocains) depuis 1904, commandeur de la Légion d'Honneur [Alexandre.Louis Joseph Dupas, o Auberchicourt (Nord) le 21.10.1868, Meknès (Maroc) le 13.04.1938, fils d'Édouard Dupas et d'Henriette Catherine Claire Tribout. Il a reçu la cravate de commandeur de la Légion d'Honneur le 02.08.1920]

EGUIZABAL : voir FERNANDEZ

EMMERY Marcelle (1904-1943)

ERNE Max F. (Dr) de Crosaz, "né le 26 mars 1924 à Bâle Suisse comme citoyen du monde en passage et mort le 26 novembre 2001 selon son destin ; enterré selon son vux (sic) le 1er desembre (sic) 2001) Marrakech. Dieu bénise (sic) son âme".

ESCOUROU Alphonse, 27.09.1930 à l'âge de 55 ans

ESCOUT Louis, 04.07.1958 à l'âge de 56 ans

ESTEVAN Famille

ETIENNE Berthe (Madame), Marrakech le 18.08.1932 à l'âge de 57 ans

ETIENNE : voir CANCEL

FABBY Jenny Gisèle, née GARROUTY (1918-1944)

FANTUN Pablo, Marrakech le 13.01.1937 à l'âge de 68 ans

FAREY Raoul, 06.01.1954 à l'âge de 56 ans

FARINA : voir ALFANO, REINA

FAUDRAY Jacqueline, o 03.06.1937, 17.10.1937

FAURE Famille

FERNANDEZ Aranza Eguizabal, o 23.12.1960, 02.01.1981

FERRE Joachim, o 22.04.1904, 17.04.1929

FINES Paul Frédéric (1867-1944)

FRAYSSINET Daniel, o 29.08.1912, 30.06.1939

GANGAROSSA Famille

GARCIA J., famille

GARROUTY Marcelle, née GORCE (1896-1944)

GARROUTY : voir aussi FABBY

GARROUTY-FABBY Familles

GAUTIER née BLACHÈRE Marie Jeanne, o Avignon, 17.12.1929 dans sa 64e année

GILLES Albert ; o 24.08.1875, 11.09.1947

GILLES Marthe, o 08.07.1886, 20.11.1945

GORCE : voir GARROUTY

GOUBIER : voir CHASSAGNE

GRAMMATICO Paul, o 14.05.1877, 22.01.1931

GREENBURG Berthe, née LITVACK

GUADRADOY TORREGROSA Tomas, o 17.09.1905, 28.08.1981

GUERON Paulette, o 03.06.1947, 04.01.2001

GUI Charles (Maître), o 04.03.1897, 23.01.1977, médaille militaire, croix de guerre, chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur du Ouissam Alaouite

GUILABERT Albert, 28.06.1943, à l'âge de 46 ans

GUIRAUD Famille

HENNION Émile, 1940 à l'âge de 37 ans, aviateur

HERTZ-OBERLÉ Alain, o 31.07.1943, 03.10.1943

HERTZ-OBERLÉ-BOSSERELLE Famille

HURTADO Antoine, 02.04.1939 à l'âge de 53 ans

HURTADO Julia, 03.11.1951 à l'âge de 67 ans

INGLOTT née JOANNIDIS Olga Edmée, o 13.06.1903, 17.05.1987

ISABELLITA MARTIN GARCIA, o 06.09.1924, 02.05.1930

JARRY Marc-Michel (1916-2003)

JEANNEAU Marcel Henri, o 13.12.1892, 24.12.1981

JOANNIDIS : voir INGLOTT

KABBAJ : voir BOCK (de)

KEIFLIN Fernand Joseph Emile, o Bartenheim (Haut-Rhin) le 29.08.1925, Marrakech le 03.02.2002 (N.B. : Son nom est également écrit en arabe).

KLAIBER Alwin, o 27.06.1902, 02.09.1983

KOSIY Paulette Lucienne, née ROSTAING, 28.01.1932 dans sa 20e année

L'HERBETTE Paul, 16 mai-16 novembre 1930

LA SALLE (de) Ernest, Marrakech le 03.03.1944

LAMBERT Léontine (1891-1977)

LAMBERT Roger (1889-1968)

LANASCOL (de) Georges (1882-1928)

LAUGA Charles, o 22.01.1873, 05.12.1932

LAUGA Jeanne, o 10.01.1873, 15.01.1937

LAZZARO L., famille

LE CALVÉ Joachim, o 12.09.1887, 11.01.1930

LE RAOUX Famille

LEJEUNE Marguerite Yvonne, o 13.10.1919, 07.12.1928

LELACHE Famille

LIMOUSE Famille

LINARES Famille

LIOCATTO Angelo

LITVACK : voir GREENBURG

LORENZO Jean, 16.01.1933 à l'âge de 50 ans

LORES A., o 18.05.1901, 22.08.1938

LOUIS Étienne, o 21.05.1875, 09.05.1958

LOVAT Louis Marc, o Moirans (Isère) le 03.05.1884, Marrakech le 16.03.1927

LUSSON Famille

MAKTIS G., Famille

MANGUIN Odette, o Lyon (Rhône) le 16.02.1919, Marrakech le 08.01.1982

MARTIN Flores, o 29.02.1923 (date théoriquement impossible, 1923 n'étant pas une année bissextile), 08.10.1940

MARTINEZ Agustina Lorente, 27.12.1929 à l'âge de 42 ans

MARTINEZ ESPINOSA Marcelino, o 09.11.1887, 06.01.19..

MARTINEZ Famille

MARTINEZ Marie Rose, o 20.12.1944, 15.04.1945

MARTINEZ Mario, o 05.1917, 13.11.2001

MARTINEZ SERUVE Dominica, o 08.02.1887, 17.09.1961

MARTINEZ Thomas, o 29.11.1920, 24.09.1950

MASSON Denise (1901-1994)

MATHIEU Famille

MELIS Vamille

MELOU-LOGATTO Famille

MIGOT René, sous-brigadier de police, tué en service commandé le 15.08.1953 à l'âge de 30 ans

MIRA François, o 06.06.1888, 21.06.1929

MIRGON Famille

MOKHEFI Christian (février-juin 1956), "Un ange au ciel"

MOKHEFI Juliette (1925-1940)

MOKHEFI Robert, 08.03.1947, "Un ange au ciel"

MOLINA : voir RODRIGUEZ

MONCANY Berthe Madeleine, o 12.09.1898, 21.12.1986

MONNEY Louise Marie, o 12.08.1888, 22.01.1976

MONNEY Marius, o 13.04.1886, 18.08.1943

MONTINI Famille

MOREL Charles, o 17.02.1902, 07.08.1977

MORELLI Jean Antoine, o Vero (Corse) le 11.09.1874, Marrakech le 10.11.1928

MORENO Famille

MORENO Francisco, o 09.06.1901, 09.11.1928

MORENO Madame, née CONTRÉRAS, o 05.07.1896, 15.07.1948

MORENO Marcel, 28.01.1933, à l'âge de 6 mois

MORENO, veuve, née CONTRÉRAS, 19.02.1945 à l'âge de 79 ans

MORERE Paul (1874-1932)

MOUDOUX Colette, o 21.03.1935, 13.07.1938

MULLER Joseph, 01.09.1938

MUSA Famille

NICOLAS Fernand, o 20.07.1920, 09.08.1928

NICOLAS François, o 15.04.1878, 25.07.1930

NICOLAS N.

ORSONI : voir BELLIER

ORTENA Adolfo, 22.12.1959 à l'âge de 47 ans

OUSTRY Famille

PANAYOTIS Theodorellis, o 19.04.1909, 25.02.1965

PARADIS Famille

PARRA Liliane, o 06.04.1923, 21.12.1931

PATAUT Yvonne, 09.01.1960

PECORILLA Famille

PIERRE Émile (1887-1951)

POMMIER Suzanne (1911-2002) (Sa tombe est ornée d'un violon sculpté dans la pierre. Suzanne Pommier, violoniste, était professeur de musique au lycée Descartes de Rabat.Farid Bensaïd fut l'un de ses élèves).

PORTE Francisque, o 25.01.1932 à l'âge de 50 ans

POUILLAUDE Edmée (Madame) (1897-1989)

PRAT Marie Antoinette, o 07.02.1867, 07.02.1945

PRESTET-JOFF André, o 17.08.1882, 12.07.1943

PROD'HOMME Lucien (1917-1927)

QUILÈS Isidore, le 02.06.1929 à l'âge de 51 ans

RABASA Marcel, 03.01.1928 à l'âge de 7 ans. "Regrets éternels".Con Pté (Concession à perpétuité) n° 48

REINA Vincente, née FARINA, 24.05.1942

REISSIS Famille (famille grecque)

RENNETEAU Gustave, 28.09.1945, à l'âge de 58 ans

RODRIGUEZ née MOLINA Joséphine, 12.02.1946 à l'âge de 59 ans

ROLLAND Raymonde, 01.07.1938 à l'âge de 10 mois

RONGIERAS Gaston, accidentellement le 18.01.1928 dans sa 39e année

ROSSENBECK Frédéric, o 26.01.1882, 05.11.1938

ROSSIGNOT Marie-Louise, o 03.05.1897, 27.03.1931

ROSTAING : v. KOSIY

ROUDY René, 17.04.1951 à l'âge de 30 ans

RUCH Robert, 30.06.1982

SABY Famille

SAKELLARIS Konstantin, o 27.10.1885, 25.02.1928

SALA Marie, 03.02.1932 à l'âge de 64 ans

SALOMON Jules, o Paris le 16.03.1871, Marrakech le 26.12.1930

SALORD François, o 08.01.1889, 2.10.1941

SALORD Joseph, o 28.05.1892, 14.02.1950

SALVA Famille

SANTOUL Rodolphe, 02.09.1934, à l'âge de 9 mois.

SARRAGOSSA José, o 14.10.1886, 30.01.1945, à l'âge de 59 ans

SARRAT Famille

SARRAT Marcel, o 12.07.1883, 29.04.1944

SARRAT Rosa, o 15.02.1893, 22.11.1938

SCHREIBER Adolf, 20.02.1977, médaille militaire, croix de guerre, croix du combattant, chevalier du Ouissam Alaouite, commandeur du Mérite volontaire

SCHREIBER Paula, 15.03.1976

SIMON Georgette, o 20.10.1887, 01.10.1941

SOTO (de) Jean, 24.02.1928 à l'âge de 35 ans

SURLEAU Famille

TESSARO Albert, o 27.06.1912, 27.10.2000 (N.B. : un portrait du défunt surmonte l'inscription)

THIEMANN Hans Karl Ludwig, o Bremen (Brême, Allemagne) le 19.04.1924, Marrakech le 28.10.2001 (à la suite des inscriptions en français et en allemand) [Vivant dans les environs de Marrakech (au km 10 sur la route de Casablanca), ce collectionneur allemand de cactus qui a fondé une immense plantation au Maroc en 1963 (avec quelque 150 variétés provenant essentiellement d'Amérique latine) a vendu des plants à Pierre Bergé pour la restauration du Jardin Majorelle. Hans Thiemann, ingénieur horticole a d'ailleurs donné son nom à un cactus].

TONGLET GANDIBLEUX Renée dite "Mamie", "partie au ciel à 90 ans" ; o 18.06.1912, 29.11.2002. "Tous tes enfants t'aiment".

TORREGROSA : voir GUADRADOY TORREGROSA

TORRENT Jean, 06.07.1923 dans sa 63e année

TREBOZ Eugène Emmanuel Alexis, o 10.12.1919, 20.04.1925

TRINTIGNAN Augustin, o 25.08.1859, 19.12.1917

TRINTIGNAN Lucie, o 15.02.1876, 10.01.1955

TRINTIGNAN Marie-Antoinette, o 28.11.1859, 31.05.1932

TRUFFOT Armandine, 22.01.1940 à l'âge de 74 ans

URSO Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO

VALLIER Alexandrine, o 25.07.1896, 12.02.1947

VALLIER Colette, o 15.11.1928, 16.11.1936

VASARI Leda, o 15.04.1899, 15.11.1991

VIETTI Famille : voir VIETTI-ALBERNY-URSO

VIETTI-ALBERNY-URSO Famille

WALDEN Paul, o 12.07.1916, 03.03.1995

YAGUES Joséphine, 15.05.1945 à l'âge de 39 ans

ZECHETTI Famille

ZVIKEVITCH Eugène, o 10.08.1906, 13.05.1994

© Jean-Marie Thiébaud, 30 novembre 2009

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Le catholicisme au Maroc et l'église de la paroisse des Saints Martyrs de Marrakech

Le catholicisme au Maroc et l'église de la paroisse des Saints Martyrs de Marrakech

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

Baignée de lumière et ornée de coloris clairs en harmonie avec ceux du Maroc, l'église des Saints Martyrs de Marrakech est située dans le quartier de Guéliz (quartier construit sous Lyautey par l'architecte urbaniste français Henri Prost), rue El Imam Ali Guéliz, à proximité du musée Dar et Pacha et à 50 mètres à peine de l'avenue Mohammed V.

Elle nous ouvre sa porte latérale après un passage obligé au presbytère. De loin, nous avions reconnu le clocher surmonté d'une croix, moins élevé certes que le minaret d'une mosquée voisine, église et mosquée pouvant toutefois coexister en paix dans un pays essentiellement musulman sunnite1 mais de rite malékite2, la branche la plus tolérante des quatre madhhab (écoles de droit) de l'Islam.

Au fond de l'édifice construit vers 1928, au-dessus du porche d'entrée, trônent d'importantes orgues de fabrication européenne récente.

Jusqu'en 1968 au moins, le fond du chur était orné d'une immense fresque représentant le christ pantocrator (Christ en gloire, assis sur un trône après sa résurrection, tenant une Bible de la main gauche et bénissant de la main droite). Cette fresque, qui avait été réalisée par Frère Jacques et Frère André Boutin, bénédictin, a disparu et a été remplacée par un grand Christ franciscain polychrome, proche de celui qu'on peut voir dans les chapelles des couvents de Sainte Claire, avec le bras supérieur de la croix en forme de tau.

Sur les piliers du chur ont été apposées deux plaques rectangulaires en marbre. Celle de gauche porte l'inscription : "L'Église de Maroc, Fille de l'Église romaine, Innocent IV, 31 octobre 1246", et celle de droite : "Nous avons élevé l'évêque de Maroc à la charge de légat pour l'Afrique, Alexandre IV, 18 mars 1255". Ces deux évènements fondateurs sont postérieurs au massacre de cinq jeunes franciscains (16 janvier 1220)3, à l'origine du nom de cette paroisse, et au placement du siège de la Nouvelle Église d'Afrique à Marrakech par le pape Grégoire IX le 9 juin 1237.

Le lundi 4 août 1578, les Portugais furent battus à la bataille dans la bataille des Trois Rois dans l'Oued Makhazen à Ksar El-Kébir au Nord du Maroc. Le sultan Moulay Abu Marwan Abd-al-Malik (sur le trône depuis 1576 grâce à l'appui des Turcs qui l'avaient aidé à chasser le sultan Moulay Mohammed) fit de nombreux captifs chrétiens et les rendit contre de fortes rançons ou les vendit comme esclaves aux princes Saadiens. Une kasbah marocaine porte encore le nom de ce sultan. L'esclavage sera aboli au 18e siècle

Le sultan saadien Mohammed esh Sheik es Seghir (v. 1636-1655) confia officiellement l'église de Marrakech à l'Ordre des franciscains.

Le culte de la Vierge fut vivant jusqu'en 1672 dans la médina de Marrakech où une petite chapelle lui était dédiée.

Ce n'est qu'en 1923 que Pie XI créa deux vicariats apostoliques au Maroc un à Rabat, pour la zone du protectorat français et un autre à Tanger pour la zone du protectorat espagnol et la zone internationale de Tanger.

Victor Colombanus Dreyer, né à Rosheim (67) le 15.02.1866, 07.05.1944, eut en charge le vicariat apostolique de Rabat jusqu'à son départ du Maroc le 11.03.1927, tandis que le vicariat de Tanger était confié à Mgr Francisco Maria Cervera y Cervera, O.F.M., né à Valence (Espagne) le 13.03.1858, 25.03.1926, sa succession étant assurée par Mgr José María Betanzos y Hormaechevarría, O.F.M., né à Guernica y Luno (Espagne) le 07.09.1863, qui demeura à Tanger jusqu'à sa mort le 26.12. 1948.

En 1947, Mgr Louis Amédée (Louis François Bienaimé Amédée) Lefevre, 15.01.1968, était vicaire apostolique à Rabat, succédant à Mgr Henri Vielle4 (né le 15.061867, 07.05.1946, l'intérim étant alors assuré par Mgr Ludovic Peurois qui avait été jusqu'alors coadjuteur de l'évêque défunt), successeur lui-même du Père Lucien Dané, O.F.M., le premier vicaire apostolique de Rabat. Suite à l'indépendance du pays, la population chrétienne a diminué suite au départ progressif de la population européenne. Par les décrets des 14 septembre 1955 et 14 novembre 1956, Pie XII éleva les deux vicariats apostoliques au rang d'archidiocèses dépendant tous deux du Saint-Siège. En 1967, Mgr Marcel (en religion Jean) Chabbert (né à Castres (81) le 31.12.1920 et évêque de Perpignan depuis 1982) succéda à Mgr Lefebvre à Rabat et, à Tanger, Mgr Francisco Aldegunde Dorrego, O.F.M., né à Chamoso le 12.03.1896, 16.10.1983, évêque coadjuteur, succéda à Mgr Betanzos à la mort de ce dernier en 1948.

En 1983, deux nouveaux archevêques furent consacrés : Mgr Hubert (Hubert Louis Marie Félix) Michon, né à Paris 7e le 2 juin 1927, dans une clinique de Parly II le 20.05.2004, pour Rabat et Mgr Antonio Peteiro Freire, O.F.M., né à Vilasantar (Espagne) le 20.07.1936, pour Tanger (successeur de Mgr Ramon Lourido). Le 5 mai 2001, Mgr Vincent Landel, né le 25.08.1941, ordonné prêtre le 29.06.1969 dans la congrégation des Prêtres du Sacré-Cur de Jésus (SCJ) de Bétharram, devient le nouvel archevêque titulaire de Rabat et siège à la cathédrale Saint-Pierre de cette ville. Mgr Antonio Peteiro Freire démissionna pour raison de santé le 24 mars 2005 et le Père José Seijas Torres a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Tanger. Depuis le 17.06.2007, le nouvel archevêque de Tanger est Mgr Santiago Agrelo Martínez, O.F.M., né à Asados, Rianjo, La Coruña (Espagne) le 20.06.1942.

Alors qu'il était de 350 à 400 000 à l'époque du protectorat français, le nombre actuel des catholiques au Maroc est d'environ 22000 (répartis dans les 57 paroisses de l'archidiocèse de Rabat) auxquels il convient d'ajouter les 2500 catholiques de Tanger.

© Jean-Marie Thiébaud, 2 décembre 2009

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Notes :

1 Le sunnisme, largement majoritaire, représente 85 à 90 % des pratiquants de l'Islam.

2 Ce rite doit son nom à l'imam Mâlik ibn Anas (son nom complet étant Abou Abdallah Mâlik ibn Anas ibn Mâlik ibn'Amr ibn Harith), né en 93 de l'Hégire, imam de Médine, arrière-petit-fils d'un compagnon du Prophète. Il rassemble environ un quart des musulmans (N.B. : Il existe un lycée Imam Mâlik à Casablanca). Les trois autres rites sont le chafiisme (pratiqué en Turquie, en Indonésie, en Inde, aux Philippines, en Malaisie aux Comores, etc.), le hanafisme (en Turquie, au Pakistan, en Afghanistan, en Chine, en Inde, au Bengale, au Bengladesh, en Jordanie, en Égypte et en Syrie, plus modestement en Algérie, en Tunisie, etc.) et le hanbalisme, socle du fondamentalisme, ce dernier ayant généré le salafisme ((en arabe : السلفية as-salafiyyah) du mot arabe "salaf", ancêtre, prédécesseur, terme utilisé pour désigner les compagnons du prophète Mohamed et les deux générations qui leur succédèrent et le wahhabisme (en Arabie Saoudite), fondé vers 1745 par Mohammed ibn Abd el-Wahhâb (1703-1792). Ce courant est désireux comme le salafisme (rite ancien mais revivifié au 14e siècle par Ibn Taymiyya), mais de façon encore plus radicale et fondamentaliste, de rendre à l'Islam sa pureté originelle.

3 Après avoir été fouettés, ils furent exécutés par le roi en personne qui leur fendit la tête avec son cimeterre. Le prince de Portugal récupéra leurs dépouilles et les déposa dans l'abbaye de Coimbra. On prêta à celles-ci de nombreux miracles dont la conversion de Fernando de Bulhões, né à Lisbonne et connu plus tard, après son entrée dans les ordres chez les Frères mineurs, sous le nom d'Antoine de Padoue (1195-1231), docteur de l'Église (titre confirmé officiellement par Pie XII le 16 janvier 1946). Ces religieux (Bérard de Carbio, chef de la mission, Orhon, prêtre, Pierre de Saint-Gélinien, diacre, Adjute et Accurce, frères lais) ont été canonisés par le pape Sixte VI le 17 août 1421. Une partie des reliques de ces martyrs est retournée au Maroc en 1957.

4 On doit à Mgr Henri Vielle l'église de Mogador (Essaouira), consacrée en 1936 et toujours en activité. Notons que le nord de la ville actuelle possède deux anciens cimetières, l'un chrétien et l'autre juif. Une des portes du cimetière chrétien est ornée d'une grande croix latine sommant l'inscription PAX, tandis que le cimetière juif est divisé en carrés, chacun d'eux abritant des sépultures des diverses origines de cette communauté autrefois importante numériquement : c'est ainsi qu'il existe un quartier français, un quartier allemand, etc.

Les sous-préfets de Saint-Hippolyte (Doubs) de 1800 à 1816

Créé le 17 février 1800, l'arrondissement de Saint-Hippolyte comprenait les cantons de Blamont, Maîche, Pont-de-Roide, Le Russey et Saint-Hippolyte. La loi n° 342 du 9 janvier 1816 remplaça cette sous-préfecture par celle de Montbéliard.

Cinq sous-préfets se succédèrent à Saint-Hippolyte de 1800 à 1816

1. - Jean Agathe MICAUD, de 1800 au 27.10.1802. Il devint ensuite sous-préfet de Pontarlier jusqu'en 1815, adjoint puis maire de Besançon

2. - Alexandre François de BRUNETEAU de SAINTE-SUZANNE (1769-1853) du 27.10.1802 au 25.01.1805.

3. - Jean Félix Athanase RAVIER (1765-1850), ancien curé constitutionnel de Morteau (25), frère de Jean Baptiste Ambroise Ravier, général et baron de l'Empire, sous-préfet de 1806 à 1811.

4. - Armand de BRANGES de BOURCIA (1781-1857), sous-préfet de Saint-Hippolyte du 14.01.1811 à 1814.

5. - HUOT de NEUVIER, sous-préfet de 1814 à janvier 1816.

Jean-Marie Thiébaud, 27 juillet 2009.

Notes généalogiques et biographiques sur la famille Marlet, d'Ornans (Doubs) Une famille de bourgeois engagés dans la Révolution

Notes généalogiques et biographiques sur la famille Marlet, d'Ornans (Doubs)

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

I. Pierre MARLET, né à Ornans (25), cloutier, épousa Magdelaine NARGAUD qui lui donna dix enfants dont :

II. Le Sieur Jean Baptiste MARLET, né à Ornans (25) le 25.08.1681, vigneron, bourgeois d'Ornans (25), épousa demoiselle Jeanne SIMON (alias SYMON) qui lui donna huit enfants dont :

III. Le Sieur Jacques François (dit parfois Jacques) MARLET, à Ornans (25) le 25.03.1788, notaire royal, procureur postulant au bailliage d'Ornans. Par contrat passé devant le notaire Pierre Alexis Billerey, le 10.06.1756, il épousa demoiselle Jeanne Marguerite (dite parfois Marguerite) PERROT (alias PERROD), 1802/, fille du sieur Jean Claude PERROT (alias PERROD), marchand, et de demoiselle Jeanne MUSELIER, qui lui donna au moins six enfants :

IV A. Jeanne Françoise MARLET, née à Ornans le 19.03.1757 (parrain : Jean Baptiste Marlet, son aïeul paternel ; marraine : Jeanne Muselier, femme de Jean Claude Perrot, son aïeule maternelle).

IV B. Claude Étienne MARLET, né à Ornans le 21.11.1758, à Ornans (25) le 07.01.1802 (marraine : Étiennette Perrot, sa tante maternelle), prêtre, vicaire à Faverney (70), nommé directeur de la confrérie de la sainte hostie miraculeuse de Faverney le 25.09.1791, élu curé de Vuillafans (25), vicaire épiscopal de la Haute-Saône, retiré dans sa famille en 1800.

IV C. Jean Ambroise Bruno (dit parfois Jean Ambroise) MARLET, né à Ornans le 20.06.1761 (parrain : Claude Ambroise Bruno Cardey (1), prêtre familier, cousin paternel ; marraine : Jeanne Baptiste Perrot, sa tante maternelle), prêtre, professeur du collège de Dole (39), assermenté, élu curé de La Grand'Combe (25), vicaire épiscopal du Jura.

IV D. François Philibert (dit aussi Philibert) MARLET, né à Ornans le 11.09.1763 (parrain : Jean François Muselier, vicaire de Chassagne ; marraine : Philiberte Muselier), notaire royal puis notaire public, juge (tribunal civil) en l'an V.

IV E. Jean Claude MARLET, né à Ornans le 17.10.1765 (parrain : Claude Étienne Marlet ; marraine : Jeanne Françoise Marlet).

IV F. Jean François MARLET, né à Ornans le 15.03.1769, à Ornans le 29.12.1800 (parrain : Jean Claude Perrot, son aïeul maternel), notaire public. Il épousa à Ornans, le 06.06.1796, Jeanne Marie Élisabeth Josèphe GRANDJACQUET, mineure autorisée, fille de Jean François Grandjacquet, ancien régisseur de la baronnie de Belvoir (25) ; négociant et avoué à Ornans, vice-président du directoire du district d'Ornans, président du club révoltionnaire des Frères et Amis de Belvoir en mai 1793, nommé membre du conseil général du département du Doubs le 08.10.1793, incarcéré en 1795, membre de l'administration d'Ornans en 1796, nommé administrateur du département du Doubs par arrêté du Directoire le 22.12.1799, juge de paix du canton d'Ornans depuis le 23.12.1799 ; et de Jeanne Marie Tissandier (2). Parmi les témoins de ce mariage, citons son frère, François Philibert Marlet, notaire public à Ornans.

Armoiries de la famille Marlet, d'Ornans : d'azur à trois merles d'argent (sceau du notaire Philibert Marlet, 1790).

(1) Claude Ambroise Bruno Cardey, né à Ornans (Doubs) le 25.09.1729, fils de Nicolas Cardey et de Marguerite Symon (alias Simon).

(2) Jean François Grandjacquet, fils du sieur Joseph Grandjacquet, négociant, et de demoiselle Claude Pierrette Besson, épousa par contrat passé à Ornans devant le notaire Bonnefoy, le 30.01.1775, demoiselle Jeanne Marie Tissandier, née à Ornans en 1750, fille du sieur Pierre Étienne Tissandier, ancien conseiller au magistrat, et de demoiselle Élisabeth Rigolier (mariés à Ornans en 1734).

Sources et bibliographie :

R.P. et E.C. d'Ornans

Archives diocésaines de Besançon

Minutes notariales de M° Pierre Alexis Billerey

Jules et Léon Gauthier, Armorial de Franche-Comté.

Jean-Marie Thiébaud, Les Francs-Comtois de la Révolution, tome I, p. 626 ; tome II, p. 868-869.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Médecins et chirurgiens, barons de l'Empire (1808-1813)

Certains médecins et chirurgiens reçurent de Napoléon &er des titres de comte, dee baron ou de chevalier de l'Empire. Voici une première liste recensant ceux qui furent créés barons.

MÉDECINS ET CHIRURGIENS, barons de l'Empire (1808-1813)

par le docteur Jean-Marie Thiébaud

· BOYER Alexis, né à Uzerche (19) le 27.03.1760, à Paris le 25.11.1833, fils de Jean Boyer, tailleur, et de Thérèse Goudrias. Anatomiste et chirurgien, premier chirurgien de Napoléon 1er en 1805 (sur présentation de Jean Nicolas Corvisart). Il a été créé baron de l'Empire le 31.01.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'azur à la main appaumée d'or ; au 2, des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 3, de gueules à la verge en pal d'or, tortillée d'un serpent d'argent ; au 4, d'azur au coq hardi d'or, crêté et barbé de gueules.

· CORVISART Jean Nicolas, né à Dricourt (08) le 15.02.1755, à Athis (78) à Paris le 18.09.1821, fils de Pierre Corvisart (1724-1808), avocat, et de Madeleine Louise Scriblot. Professeur à l'École de Médecine, premier médecin de l'Empereur. Officier de la Légion d'Honneur. Il a donné son nom à une rue parisienne et à une station de métro. Il a été créé baron de l'Empire le 12.12.1808. Arm. : Écartelé : au 1, d'or au cur de gueules ; au 2, des barons tirés des corps savants ; au 3 ; de gueules au lion d'argent ; au 4, d'or à la verge de sable tortillée d'un serpent de sinople.

· DESGENETTES : voir DUFRICHE-DESGENETTES.

· DUBOIS Antoine, né à Gramat (Lot) le 19.06.1756, à Paris le 30.03.1756, fils de Marc Antoine Dubois (1721-1771), receveur des domaines, et de Marguerite Baffos. Professeur à la faculté de médecine, chirurgien des armées de Napoléon, accoucheur de l'Impératrice Marie-Louise. Il a été créé baron de l'Empire le 23.04.1812. Arm. : Coupé : au 1, de sinople à la fleur de lotus d'argent, au franc-quartier des barons officiers de la maison de l'Empereur ; au 2, d'or à la louve au naturel, la tête en rencontre, allaitant un enfant de carnation, le tout posé sur une terrasse alaisée de sinople. N.B. : la présence de cet enfant sur les armoiries de Dubois rappelle qu'il fut le premier accoucheur de l'Impératrice qui mit au monde le roi de Rome.

· DUFRICHE-DESGENETTES Nicolas René, né à Alençon (61) le 23 mai 1762, à Paris le 03.02.1837, fils de Nicolas Desfriches des Genettes et de Françoise Duval-Bichon. Inspecteur général du service de santé, médecin en chef du Val-de-Grâce, de la Garde impériale puis des Invalides, maire du Xe arrondissement de Paris. Commandeur de la Légion d'Honneur. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il a été créé baron de l'Empire le 31.05.1810. Arm. : D'azur à la massue en pal d'or accolée d'un serpent d'argent, à la fasce d'or chargée de trois étoiles d'argent brochant sur le tout. Franc-quartier de baron officier de santé.

· HEURTELOUP Guillaume, né à Tours (37) le 26.10.1750, le 27.03.1812. Chirurgien en chef de la Grande Armée. Officier de la Légion d'Honneur. Il a été créé baron de l'Empire le 16.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, de sinople au dextrochère ganté d'argent, mouvant du canton dextre du chef, heurtant un loup ravissant, le corps contourné d'or, endenté d'argent ; au 2, de sable à trois massues d'or posées en fasce l'une sur l'autre, celle du milieu contournée ; au 3, de gueules à la tour crénelée d'argent de quatre pièces ; au 4, d'or à la tête de Maure de sable, tortillée, accolée et allumée d'argent, avec boucles d'oreille du même. Franc-quartier des barons officiers de santé, brochant sur le tout.

· LALLEMAND François Antoine. Médecin, maire de la ville de Nancy (54) du 03.10.1795 au 14.11.1795, du 15.01.1798 au 10.02.1814 et d'avril au 26.06.1815. Il a été créé baron de l'Empire le 19.06.1813. Arm. : De gueules au serpent vivré en pal d'argent, surmonté de deux étoiles d'or. Franc-quartier des barons maires, à la filière d'argent, brochant sur le tout.

· LARREY Dominique Jean, né à Beaudéan (65) le 07.07.1766, à Lyon (69) le 25.07.1842, fils de Jean Larrey et de Philippe Perès. Chirurgien en chef de l'hôpital de la Garde impériale, inspecteur général du service de santé. Il a été créé baron de l'Empire le 31.01.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'or au dromadaire contourné d'azur, adextré d'un palmier de sinople, le tout posé sur une terrasse de même ; des barons officiers de santé attachés aux armées ; au 3,d'azur à trois chevrons d'or ; au 4, coupé : au 1, d'argent à la barre dentelée de gueules chargée d'une raie (poisson) d'argent ; au 2, d'or à la pyramide alésée de sable.

· MARCHANT Nicolas Damase, né à Pierrepont (57) le 11.12.1767, à Metz (57) le 01.07.1833, fils de Hubert Marchant et de Marguerite Arnould. Médecin, maire de la ville de Metz (57). Il a été créé baron de l'Empire le 11.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, parti d'argent et de sable (armes de la ville de Metz) ; au 2, des barons maires ; au 3, de gueules au lion d'or armé d'une épée d'argent, montée d'or ; au 4, d'argent à la massue de sinople, accolée d'un serpent d'argent et surmontée d'une étoile du même.

· PERCY Pierre François, né à Montagney-lès-Pesmes (70) le 28.10.1754, à Paris le 10.02.1825, fils de Claude Percy, chirurgien-major de l'Ancien Régime, et d'Anne Guillemin. Chirurgien militaire, inspecteur général du service de santé. Il a été créé baron de l'Empire le 14.10.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'or à la lampe de sable éclairée de gueules ; au 2, des barons officiers de santé attachés aux armées ; au 3, d'azur au miroir d'argent mis en pal, accolé d'un serpent tortillant d'or ; au 4, d'or à la main ailée de carnation tenant un scalpel et entourée d'une couronne de chêne de sinople.

· YVAN Alexandre (Alexandre Urbain), né à Toulon (83) le 28.04.1765, à Paris 1er le 01.12.1839, fils de Louis Yvan, maître maçon, et de Marie Collomb. Chirurgien ordinaire de l'Empereur (1805), chirurgien-major des grenadiers de la Garde impériale, chirurgien en chef de l'hôtel impérial des Invalides. Il a été créé baron de l'Empire le 31.07.1810. Arm. : Écartelé : au 1, d'argent à la tête de Minerve de profil de sable ; au 2, des barons officiers attachés à la maison de l'Empereur ; au 3, de gueules au coq d'argent adextré en chef d'une étoile d'or ; au 4, d'argent au pélican avec sa piété d'azur.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Les intendants de Franche-Comté de 1674 à la Révolution

par le Dr Jean-Marie Thiébaud

1674-1684 : Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoy et de Chandeuil, né le 29.08.1642, le 30.07.1719, inhumé dans l'église des Carmes de la place Maubert à Paris ; fils de Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoy et de Chandeuil, le 08.11.1645,, et de Claudine Bonneau, le 20.08.1684. Après avoir servi à Besançon, il devint intendant de Normandie. Le 11.06.1682, il épousa Marguerite Billard qui lui donna au moins six enfants : deux fils, Louis et Germain Louis, et quatre filles dont Angélique Henriette Thérièse qui épousa, le 1er mai 1712, Anne Claude de Thiard, marquis de Bissy (neveu de Henry Pons de Thiard de Bissy dit le cardinal de Bissy, né à Besançon le 25.05.1657, à Saint-Germain-des-Prés le 26.07.1737), et deux religieuses de la Visitation à Paris (Michel Popoff, "Prosopographie, héraldique et généalogie des gens du Parlement de Paris, 1268-1753", Paris, Le Léopard d'Or, 2003 ; Jougla de Morenas, "Armorial général" ; A. de Maurepas et A. Boulant, "Les Ministres du siècle des Lumières").

1685-1688 : Arnaud de Labriffe, né en 1649, dans son château de Ferrières-en-Brie le 24.09.1700, fils de Jean de Labriffe, seigneur de Roquefort, trésorier de France au bureau de Montpellier, et d'Anne de Masparault. Conseiller au Parlement de Paris (20.04.1674), intendant de Franche-Comté, procureur général au Parlement de Paris (septembre 1689), il sera créé marquis de Ferrières-en-Brie en 1692. Il épousa 1) le 29.04.1675, Marie Agnès Pothier, fille de Nicolas Pothier, seigneur de Novion (1618-1693), greffier de l'Ordre du Saint-Esprit, membre de l'Académie française, et de Catherine Gaillard, qui lui donna trois enfants (Pierre Arnaud (1678-1740), conseiller au Parlement de Paris, Anne Catherine (1678-1701) et Marguerite, femme de Louis Bossuet, neveu de l'Aigle de Meaux), 2) le 28.02.1691, Bonne de Barillon d'Amoncourt (1667-1733), fille de Paul de Barillon d'Amoncourt, marquis de Branges, et de Marie Madeleine Mangot qui lui donna au moins quatre autres enfants (Aynette, Marguerite Henriette (1695-1724), Anne Madeleine, religieuse visitandine à Saint-Denis, et Antoine Arnauld, né le 04.01.1699, conseiller au Parlement de Paris (16.12.1718), 1er président du Parlement de Bretagne (18.08.1734).

1688-1698 : Claude de La Fond, seigneur de La Beuvrière, Saint-Georges, Lezernay, Diou, Paudy, La Ferté-La-Fond et autres terres en Berry, Limesy, Brunville en Normandie, et des Laisses près de La Rochelle, le 23.04.1719 et inhumé à Saint-Louis en l'île, fils de Jacques de La Fond, seigneur de La Beuvrière, et de Marguerite Bannelierr. Secrétaire du Roi et garde des Rôles sur la résignation de son père (29.04.1671), membre du Grand Conseil (25.01.1673), maître des Requêtes (16.03.1676). Plus tard, il fut intendant en Roussillon et en Alsace en 1698. Le 28.06.1677, il avait épousé Jeanne Philippe Bence, baronne d'Oulmes en Poitou, dame de Criqueville-en-Auge et du Breuil-en-Auge (1654-1734), fille d'Adrien Bence, seigneur de Criqueville-en-Auge, secrétaire du Roi, et de Jeanne de Chastillon, qui lui donna au moins cinq enfants dont Claude Adrien (1679-1726). Armoiries : d'or au chevron de sable accompagné en pointe d'un arbre de sinople, issant de la pointe de l'écu.

1698-1700 : Jean Baptiste Desmarets de Vaubourg, chevalier, seigneur de Cramaille et de Saponay, fils de Jean Baptiste Desmarets, marquis de Maillebois (1608-1682), intendant de justice en la généralité de Soissons, ministre d'État, et de Marie Colbert (1626-1703), sur du grand Colbert. Il fut successivement nommé intendant en Navarre et Béarn (1685-1687), en Auvergne (1687-1691), en Lorraine et Barrois (1691-1697), en Franche-Comté (1698-1700) puis à Rouen (1700-1701). Un record de durée puisqu'en seize ans de service, il prendra en charge cinq intendances successives avec "grande réputation" selon le marquis de Dangeau. Il quitta la Normandie, en 1701, appelé à de plus hautes destinées, assumant désormais des responsabilités au sommet de l'État : la direction des affaires commerciales au Contrôle général en 1701, le Conseil d'État en 1709 et le Conseil de commerce en 1715. Il épousa Marie Madeleine Voysin. Il mourut à son domicile parisien, rue Saint-Paul.

1700-1703 : André d'Harrouys de La Seilleraye, né le 18.09.1661, 1731, fils de Guillaume d'Harouys, chevalier, seigneur de La Rivière et de La Seilleraye, conseiller du Roi en son Conseil d'État et en son Parlement de Rouen, trésorier général de Bretagne, mort à la Bastille, et de Marie Madeleine de Coulanges. En avril 1687, il épousa Marie Anne Quentin de Richebourg, fille de Jean Quentin de Richebourg (1623-1705) et d'Anne Marguerite Balthazar (ca 1637-1703) qui ne lui donna pas d'enfants. Nommé intendant de Franche-Comté le 11.08.1700, il passa à l'intendance de Champagne le 20.11.1702 et y demeura jusqu'en 1711, se retirant alors pour raison de santé (Charles Frostin, "Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d'influence sous l'Ancien Régime", Presses Universitaires de Rennes, Rennes, collection Histoire, 2006).

1703-1708 : Louis de Bernage, seigneur de Saint-Maurice et de Vaux, né le 03.03.1663, à Paris le 25.11.1737, fils de Jean de Bernage, sieur d'Avrigny, de L'Hermitage, de Saint-Maurice-Thizoualle, de Saint-Maurice-le-Vieil, de Vaux-la-Vallée et de Chaumont, 1689, conseiller au Grand-Conseil, et de Madeleine de Voyer d'Argenson. Il fut conseiller au Grand-Conseil, grand rapporteur et correcteur des lettres en la chancellerie de France en 1687, maître des requêtes en 1689, intendant à Limoges en 1694. Il poursuivra sa carrière. Il épousa Anne Marie Rouillé (1662-1754) (Michel Popoff, "Prosopographie, héraldique et généalogie des gens du Parlement de Paris, 1268-1753", Paris, Le Léopard d'Or, 2003).

1708-1717 : Pierre Hector Le Guerchois, seigneur de Sainte-Colombe, le 27.03.1740, nommé conseiller d'État en 1717.

1717-1734 : Charles Deschiens de La Neuville

1734-1743 : Barthélémy de Vanolles, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaires en son hôtel, conseiller honoraire au Grand Conseil. Il descendait de la famille Van Holt, originaire de la Gueldre et dont la généalogie est suivie depuis Jean Van Holt, maître d'hôtel du duc de Gueldre en 1448. La famille obtint la francisation de son nom sous Louis XIV. Une rue de Pontarlier (25) porte le nom de l'intendant Barthélémy de Vanolles. Armoiries : d'argent à sept annelets de sable.

1744-1750 : Jean Nicolas Mégret de Sérilly, né en 1702, le 15.10.1752, fils de François Nicolas Mégret, seigneur de Passy (1673-1734), et de Marguerite de Beaucousin. Il fut maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi, conseiller d'honneur à la Cour des Aides de Paris. Il a fait publier à Besançon une "Ordonnance concernant les salpêtriers".

1750-1754 : Jean louis Moreau de Nassigny, chevalier, seigneur de Beaumont, né à Paris le 28.10.1715, à Fontenay-Saint-Père (78) 1785, fils de Pierre Jacques Moreau, seigneur de Nassigny (1689-1768) et de Claude Françoise Antoinette d'Amoressan de Pressigny. Il fut successivement conseiller au Parlement, maître des Requêtes (1740), président du grand Conseil (17546), intendant du Poitou (1747), de Franche-Comté (1750) puis de Flandre (1754). En mai 1743, il épousa Marie Françoise Grimod de La Reynière, née à Lyon (69) en 1725, fille de Jean Antoine Grimod, seigneur de La Reynière, et de Marie Jeanne Labbé, dont il n'eut pas de postérité.

1754- 1761 : Pierre Étienne Bourgeois de Boynes, marquis de Boynes, comte de Gueudreville, marquis de Sains, baron de Laas, né à Paris le 29.11.1718, en son château de Boynes le 19.09.1783, fils d' Étienne Bourgeois de Boynes (anobli par une charge de secrétaire du Roi), trésorier général de la Banque royale, et de sa première épouse, Hélène de Francini (1692-1722). Il épousa 1) Marie Marguerite Catherine Parat de Montbgeron (1737-1753), morte en couches, mère de Marguerite Bourgeois de Boynes (1753-1762) ; 2) Charlotte Louise Desgots (1740-1804) qui lui donna sept enfants. Il fut nommé simultanément intendant de Franche-Comté et premier président du Parlement de Besançon. Il sera secrétaire d'État à la Marine du 17.04 au 23.07.1774.

1761-1784 : Charles André de Lacoré, né à Paris le 24.08.1720, 1784, conseiller au Parlement de France en 1741, maître des requêtes au Conseil d'État en 1749, président du grand Conseil en 1756, intendant de Franche-Comté où il arriva le 05.10.1761. Grand maître et protecteur perpétuel de la loge maçonnique La Sincérité.

1784-1790 : Marc Antoine Le Fèvre de Caumartin de Saint-Ange, né à Paris le 04.03.1751, à Londres le 31.08.1803, fils d'Antoine Louis François Le Fèvre de Caumartin (1725-1803), prévôt des marchands de Paris (fils d'Antoine Louis françois Le Fèvre de Caumartin, né en 1696, conseiller au Parlement de Paris en 1719, maître des requêtes en 1721), et de Geneviève Anne Marie Moufle (1733-1763), fille de Jean Simon Moufle (1685-1753), secrétaire du Roi, receveur général d'Amiens, et d'Anne Geneviève Marie Brochet de Pontcharault (1709-1733) (Luc Boisnard, "Les Phélypeaux", 1986). Cet intendant prit la fuite pendant la Révolution.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Patronymes russes dérivés de noms de métiers

par Jean-Marie Thiébaud

· БОЧАР (tonnelier) : БОЧАРEВ [Botcharev] ; БОЧАРОВ [Botcharov]

· ШЛЯПНИК (chapelier) : ШЛЯПНИКОВ [Chliapnikov]

· ГРАНИЛЩИК (tailleur de pierre) : ГРАНИЛЩИКОВ [Granilchtchivov et Granilshchikov en translittération anglaise]

· ГРЕБЕЦ (rameur) : ГРЕБЕЦOB [Grebetsov]

· КАМЕНШИК (maçon) : КАМЕНШИКОВ [Kamenchtchikov]

· КОЖЕВНИК (tanneur) : КОЖЕВНИКОВ [Kojevnikov]

· КОЛБАСНИК (charcutier) : КОЛБАСНИКОВ [Kolbasnikov, Kalbasniskov]

· КУЗНЕЦ (forgeron) : КУЗНЕЦОВ [Kouznetsov]

· ЛОДОЧНИК (batelier) : ЛОДОЧНИКОВ [Lodotchnikov, Lodotchnikoff]

· МЕЛНИК (meunier) : МЕЛНИК [Melnik], МЕЛНИКОВ [Melnikov]

· МЯСНИК (boucher) : МЯСНИКОВ [Miasnikov]

· МУЗЫКАНТ (musicien) : МУЗЫКАНТОВ [Mouzykantov]

· ПАХАРЬ (laboureur) : ПАХАРEВ [Pakharev] ; ПАХАРОВ [Pakharov]

· ПАЛАЧ (bourreau) : ПАЛАЧЕВ [Palatchev]

· ПЕКАРЬ (boulanger, fournier) : ПЕКАРEВ [Pekarev] ; ПЕКАРОВ [Pekarov]

· ПЕBЕЦ (chanteur) : ПЕBЕЦOB [Pevetsov]

· ПИЛЬЩИК (scieur) : ПИЛЬЩИК [Pilchtchik]

· ПОП (pope) : ПОПОВ [Popov]

· РЫБАК (pêcheur) : РЫБАКОВ [Rybakov]

· САПОЖНИК (cordonnier) : САПОЖНИКОВ [Sapojnikov]

· СКОРНЯК (fourreur) : СКОРНЯКОВ [Skorniakov]

· СЫРОВАР (fromager) : СЫРОВАРОВ [Syrovarov]

· СОЛДАТ (soldat) : СОЛДАТОВ [Soldatov, Soldatoff]

· ТАНЦОР (danseur) : ТАНЦОРEВ [Tantsorev] ; ТАНЦОРОВ [Tantsorov]

· ТКАЧ (tisserand) : ТКАЧEB [Tkatchev] ; ТКАЧОВ [Tkatchov]

· ВИНОГРАДАР (vigneron) : ВИНОГРАДOB [Vinogradov]

Généalogie de la famille JOBIN, de Damprichard, Santoche et Clerval (Doubs) XVIIe-XIXe siècles

Les Jobin arrivèrent du Noirmont (Jura, Suisse) en Franche-Comté au 17e siècle, après la guerre de Dix Ans.Pierre François Jobin, de Damprichard (Doubs), demeurant à Montby (Doubs) puis à Santoche (Doubs), né vers 1690, décédé à Pompierre-sur-le-Doubs (Doubs) le 15 septembre 1775, fils de Jean Baptiste Jobin et de Blaise Péquignot, épousa, par contrat passé devant le notaire Blondeau à Clerval (Doubs), le 31 décembre 1721, Jeanne Servoise (dite Servoise) Bonfils (fille de Benoît Bonfils et de Marguerite Moine) qui lui donna cinq enfants (Joseph, Roch, Jean François, Alexis et Catherine). L'aîné, Joseph Jobin, né vers 1725, épousa à Clerval, le 20 mai 1758, Anne Françoise Billoutet, fille de Joseph Billoutet, de Clerval, et de Claude Françoise (dite Claude) Briot, fille de Marc Briot et de Claude Françoise Mouchet (N.B. : ce couple eut aussi un fils, Nicolas Briot, notaire royal, qui épousa à Clerval, le 3 juin 1722, Anne Françoise Poirel, fille de François Poirel et de Claudine Petitot, qui lui donna un fils, François-Michel Briot, également notaire royal, procureur fiscal de la seigneurie de Clerval jusqu'en 1789). De cette union est issu : Joseph (II) Jobin, vigneron puis tailleur de pierre, né à Clerval le 28 février 1760, décédé audit lieu le 24 juillet 1813, épousa à Clerval, le 18 février 1783, Françoise Michotey, née à Chazot (Doubs) qui lui donna au moins sept fils :- Joseph Isidore Jobin, né à Clerval le 6 janvier 1784, décédé audit lieu le 9 mai 1784.- Jean François Jobin, né à Clerval le 7 juin 1787, décédé audit lieu le 22 mars 1791 (parrain : Jean Claude Guilloz)- Louis Gabriel Jobin, né à Clerval le 21 mars 1789- Pierre François Jobin, vigneron puis journalier, né à Clerval le 20 janvier 1791, décédé audit lieu le 8 avril 1859. Il épousa à Clerval, le 12 juin 1824, Barbe Xavière Peron (alias Perron), née à Clerval le 7 août 1797, décédée audit lieu le 20 novembre 1854, fille d'Antoine Peron et de Jeanne Doutey. De cette union sont issus quatre enfants : 1) Louise Jobin, née à Clerval le 24 août 1824 ; 2) Claude François Jobin, journalier puis marinier, né à Clerval le 29 juillet 1825, qui épousa a) à Clerval le 20 novembre 1850, Marie Généreuse Arvier, née à Clerval le 5 mars 1827, fille de François Adrien Arvier, journalier, né à Clerval le 4 février 1798 (fils de Claude Arvier et de Claude Françoise Martelot), et de Marguerite Boiteux, née à Villars-sous-Écot (Doubs) le 20 mars 1790, décédée à Clerval le 4 juillet 1843 (fille de Jean Claude Boiteux, cultivateur à Blussans (Doubs), mariés à Clerval le 29 septembre 1825 ; b) à Clerval le 5 novembre 1873, Françoise Gabrielle Mange, né à Anteuil (Doubs) le 9 mai 1831 (veuve de Georges Caillier), fille de François Mange et de Jeanne Antoine Colin ; 3) André Jobin, né à Clerval le 6 novembre 1827 ; 4) Pierre Louis Jobin, né à Clerval le 4 août 1830.- Claude Jobin, né à Clerval le 27 février 1795.- Jean Claude Jobin, né à Clerval le 23 septembre 1797, décédé de fièvre à l'hôpital à Paris le 12 juillet 1829 (après être entré à l'hôpital le 6 avril 1829), ancien vigneron à Clerval, fusilier au 5e régiment d'infanterie de ligne, 4e compagnie du 22e bataillon. Il épousa à Clerval, le 30 mars 1825, Adèle-Benoîte Guilloz, née le 9 fructidor an 12, fille de Claude Antoine (dit Antoine) Guilloz (1768-1825) et de Benoîte Jeannot. De cette union naquirent des jumeaux : Jeanne et Jean Claude Jobin, nés le 12 juillet 1827. Veuve, Adèle-Benoîte Guilloz épousera en secondes noces, à Clerval le 28 avril 1831, Jean Claude Auguste Besson, fils de Jean Alexandre Besson et d'Anne Tirole N.B. : Auguste Guilloz fut témoin des deux mariages d'Adèle-Benoîte Guilloz.- Claude Baptiste Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 13 mars 1804, décédé audit lieu le 18 octobre 1854. Il épousa Jeanne Françoise Billon, née à Clerval le 3 octobre 1810, fille de Pierre Billon, pêcheur, né vers 1768, décédé à Clerval le 26 mai 1814, et de Marie Boyer (?). De cette union naissent trois fils :- Pierre Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 26 janvier 1831. Il épouse à Clerval, le 17 décembre 1863, Charlotte Judith Barret, née à Clerval le 25 février 1835, fille de Claude Etienne Barret, décédé à Pont-de-Roide (Doubs) le 20 décembre 1853, et de Françoise Alexandrine Picard, décédée à Clerval le 22 novembre 1863.- Antoine Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 29 mai 1835. Il épouse à Clerval, le 23 mai 1872, Adèle Coindet, née à Clerval le 15 janvier 1851, fille de Joseph Coindet, décédé à Clerval le 18 mars 1860, et de Josèphe Isabey. Le père reconnut alors sa fille Jeanne Augusta Jobin, née à Clerval le 16 février 1872.- Auguste Joseph Jobin, tailleur de pierre, né à Clerval le 6 janvier 1843, décédé audit lieu le 22 janvier 1903. Le 1er février 1865, il épousa à Clerval Françoise Isabey, née à Chaux-les-Clerval le 5 juin 1845, fille de Joséphine Isabey, revendeuse à Clerval (et mariée ensuite avec Joseph Coindet). Le couple eut deux fils : 1) Antoine Emile Jobin, né à Clerval le 15 juillet 1865, qui épousa à Clerval, le 27 décembre 1890, Augustine Anastasie Paillot, née à Soye (Doubs) le 6 avril 1871, fille de Blaise Paillot, décédé à Clerval le 23 septembre 1887, et de Jeanne Justine Pittey ; 2) Jules François Jobin, tailleur de pierre, né vers 1875, qui épousa Lucine Vieille (1883-1969), "la mère Jobin", sage-femme). De ce couple naquit Louise Jobin (1903-novembre 1990), sage-femme, épouse de Maurice Curty.

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Monseigneur Laurent-Casimir BOURQUARD, prélat de Sa Sainteté (1820-1900) Membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Besançon

Issu de la famille Bourquard, de Seleute (hameau de Delle, Jura, Suisse), Laurent-Casimir), né à Delle le 1er janvier 1820. Après de brillantes études, il fut ordonné prêtre à Strasbourg le 19 juin 1843. D'abord professeur au petit séminaire de Strasbourg pendant trois ans puis directeur du collège de Ruffach pendant cinq ans, il devint professeur de philosophie au collège de Vaugirard en 1852 puis au lycée de Besançon pendant neuf ans. Premier aumônier du collège Rollin à Paris, il sera nommé professeur titulaire de la chaire de philosophie dès l'ouverture de l'Université catholique d'Angers. Mgr Charles-Émile Freppel, évêque de ce diocèse, le nomma chanoine tandis que Léon XIII élevait ce docteur en théologie et ès-lettres (diplômé à l'Académie romaine de Saint-Thomas d'Aquin) à la dignité de camérier du pape. Laurent-Casimir Bourquard sera plus tard directeur du collége des R.P. Bénédictins de Mariastein, réfugiés à Delle, ville suisse où il mourra en 1900. Laurent-Casimir Bourquard avait été reçu membre correspondant de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Besançon en 1881. On lui doit plusieurs ouvrages dont une Méthode dans les Sciences théologiques (Paris, Lecoffre, 1860).

Signature :

Jean-Marie Thiébaud

Descendance d'honorable Etienne Fallot, de Fleurey (Doubs) et d'Isabelle d'Auxiron, de Valoreille (Doubs) 17e-19e siècles

Marié le 27 mai 1608 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Isabelle d'Auxiron, née le 24 novembre 1588 à Valoreille (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), fille de Jacques d'Auxiron, juge-châtelain de la principauté de Mandeure (25), greffier et tabellion général de la seigneurie de Châtillon-sous-Maîche (25), et de Pierrette de la Verne (fille de Nicolas de la Verne, écuyer, seigneur de Mandeure, Courcelles-les-Mandeure, de Cheveney, de Blamont et de Vellechevreux, et de Françoise de Blicterswick), dont

· Jean Fallot, né le 22 mai 1611 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).

Marié le 30 octobre 1638 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Foy Burthelier (alias Bretelier), dont

o Jean Fallot, né le 13 décembre 1639 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25).

Marié le 9 décembre 1661 dans la chapelle de Fleurey (25), avec Marguerite Rondot, de Trévillers (25).

o Marguerite Fallot, née le 9 novembre 1641 à Fleurey (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25).

o Nicolas Fallot, né le 30 septembre 1645 à Fleurey (25), baptisé à Saint-Hippolyte (25).

Marié le 23 janvier 1667 à Chaux-les-Châtillon (25), avec Claude Jeambrun, de Ferrières-le-Lac (25), dont

§ Charles François Fallot, né le 21 octobre 1667 à Fleurey (25), baptisé à Chaux-les-Châtillon (25), le 1er janvier 1749 à La Sincelle, Fleurey (25), inhumé à Chaux-les-Châtillon (25), échevin de Fleurey.

Marié le 2 mai 1694, Chaux-les-Châtillon (25), avec honnête Marie Antoine Colard, née le 19 mars 1662 à Neuvier (25), baptisée à Chaux-les-Châtillon (25), le 3 juin 1751 à La Sincelle, Valoreille (25), inhumée le 4 juin 1751 à Chaux-les-Châtillon (25), fille d'honorable Claude Colard et de Claudine Vuillier, dont